目录

快速导航-

文物赏鉴 | 濮阳明代《重修翠浮桥记》碑考释

文物赏鉴 | 濮阳明代《重修翠浮桥记》碑考释

-

文物赏鉴 | 清初文行远《浔阳跖醢》的编撰及文献价值

文物赏鉴 | 清初文行远《浔阳跖醢》的编撰及文献价值

-

文物赏鉴 | 淄博市博物馆馆藏齐国玉石器刍议

文物赏鉴 | 淄博市博物馆馆藏齐国玉石器刍议

-

文物赏鉴 | 济南千佛崖新发现唐代宰相夫人造像题记考

文物赏鉴 | 济南千佛崖新发现唐代宰相夫人造像题记考

-

文物赏鉴 | 武王墩楚墓“廿九年”漆器考释

文物赏鉴 | 武王墩楚墓“廿九年”漆器考释

-

文物保护 | 钟楼基座水盐破坏病害研究及治理建议

文物保护 | 钟楼基座水盐破坏病害研究及治理建议

-

文物保护 | 内蒙古五当召壁画病害调查与成因分析

文物保护 | 内蒙古五当召壁画病害调查与成因分析

-

文物保护 | 出土骨角质文物保护研究

文物保护 | 出土骨角质文物保护研究

-

文物保护 | 史地沿革视阈下的开封铁塔保护问题与对策分析

文物保护 | 史地沿革视阈下的开封铁塔保护问题与对策分析

-

文物保护 | 古建筑安全防护工程施工中常见问题与对策

文物保护 | 古建筑安全防护工程施工中常见问题与对策

-

文物保护 | 古籍修复传承与创新中的当代文化印记

文物保护 | 古籍修复传承与创新中的当代文化印记

-

文物保护 | 浅议万松老人塔的病害调查与保护策略

文物保护 | 浅议万松老人塔的病害调查与保护策略

-

博物馆学 | 中小博物馆革命文物展览策展路径研究

博物馆学 | 中小博物馆革命文物展览策展路径研究

-

博物馆学 | 基于核心素养的民族地区博物馆研学课程教育观察

博物馆学 | 基于核心素养的民族地区博物馆研学课程教育观察

-

博物馆学 | 博物馆陈列展览设计相关问题探究

博物馆学 | 博物馆陈列展览设计相关问题探究

-

博物馆学 | 基于五感体验的博物馆交互设计策略研究

博物馆学 | 基于五感体验的博物馆交互设计策略研究

-

博物馆学 | 博物馆陈列展览新路径探析

博物馆学 | 博物馆陈列展览新路径探析

-

博物馆学 | 齐文化博物院多元化发展实践与探究

博物馆学 | 齐文化博物院多元化发展实践与探究

-

博物馆学 | 县级博物馆讲解中地域文化的深度挖掘与生动呈现

博物馆学 | 县级博物馆讲解中地域文化的深度挖掘与生动呈现

-

博物馆学 | 浅谈红色文化传播视角下办活临时展览的重大意义

博物馆学 | 浅谈红色文化传播视角下办活临时展览的重大意义

-

博物馆学 | 浅析洛阳地区博物馆文化创意产业的发展策略

博物馆学 | 浅析洛阳地区博物馆文化创意产业的发展策略

-

博物馆学 | 革命类专题纪念馆文物征集与管理工作的思考

博物馆学 | 革命类专题纪念馆文物征集与管理工作的思考

-

博物馆学 | 办好博物馆社会教育活动 充分发挥社会教育功能

博物馆学 | 办好博物馆社会教育活动 充分发挥社会教育功能

-

博物馆学 | KANO模型的博物馆展教融合空间设计研究

博物馆学 | KANO模型的博物馆展教融合空间设计研究

-

学术研究 | 徽州传统民居的历史演进

学术研究 | 徽州传统民居的历史演进

-

学术研究 | 明末清初金陵诸家绘画艺术研究:流派、风格与文化意涵

学术研究 | 明末清初金陵诸家绘画艺术研究:流派、风格与文化意涵

-

学术研究 | 数字化应用下伽蓝壁画的守正与创新

学术研究 | 数字化应用下伽蓝壁画的守正与创新

-

学术研究 | 多种光谱技术在绘画类文物颜料识别与隐含信息提取中的应用

学术研究 | 多种光谱技术在绘画类文物颜料识别与隐含信息提取中的应用

-

学术研究 | 晋祠中的唐宋美学特征及其对后世的影响

学术研究 | 晋祠中的唐宋美学特征及其对后世的影响

-

学术研究 | 龙门石窟北魏佛像所见多民族文化交融现象研究

学术研究 | 龙门石窟北魏佛像所见多民族文化交融现象研究

-

学术研究 | 民国时期《河南博物馆馆刊》作者群体研究(1936—1938)

学术研究 | 民国时期《河南博物馆馆刊》作者群体研究(1936—1938)

-

学术研究 | 连江宋元明时期石刻新发现

学术研究 | 连江宋元明时期石刻新发现

-

学术研究 | 和田玉的矿物学特征与鉴定技术探讨

学术研究 | 和田玉的矿物学特征与鉴定技术探讨

-

学术研究 | 纸质革命文物的材质特征、作伪方法及鉴定依据研究

学术研究 | 纸质革命文物的材质特征、作伪方法及鉴定依据研究

-

学术研究 | 文物建筑结构稳定性在线监测技术研究

学术研究 | 文物建筑结构稳定性在线监测技术研究

-

文化遗产 | “双万”背景下虎门海防遗存的活化利用

文化遗产 | “双万”背景下虎门海防遗存的活化利用

-

文化遗产 | 山西大同代表性古建筑文化遗产的保护与传承探究

文化遗产 | 山西大同代表性古建筑文化遗产的保护与传承探究

-

文化遗产 | 山西汉纹锦彩画在文化遗产保护中的传承研究

文化遗产 | 山西汉纹锦彩画在文化遗产保护中的传承研究

-

文化遗产 | 创意经济视阈下五台山旅游文创产品的创新设计

文化遗产 | 创意经济视阈下五台山旅游文创产品的创新设计

-

考古研究 | 广德市粮长门遗址宋墓发掘简报

考古研究 | 广德市粮长门遗址宋墓发掘简报

过往期刊

更多-

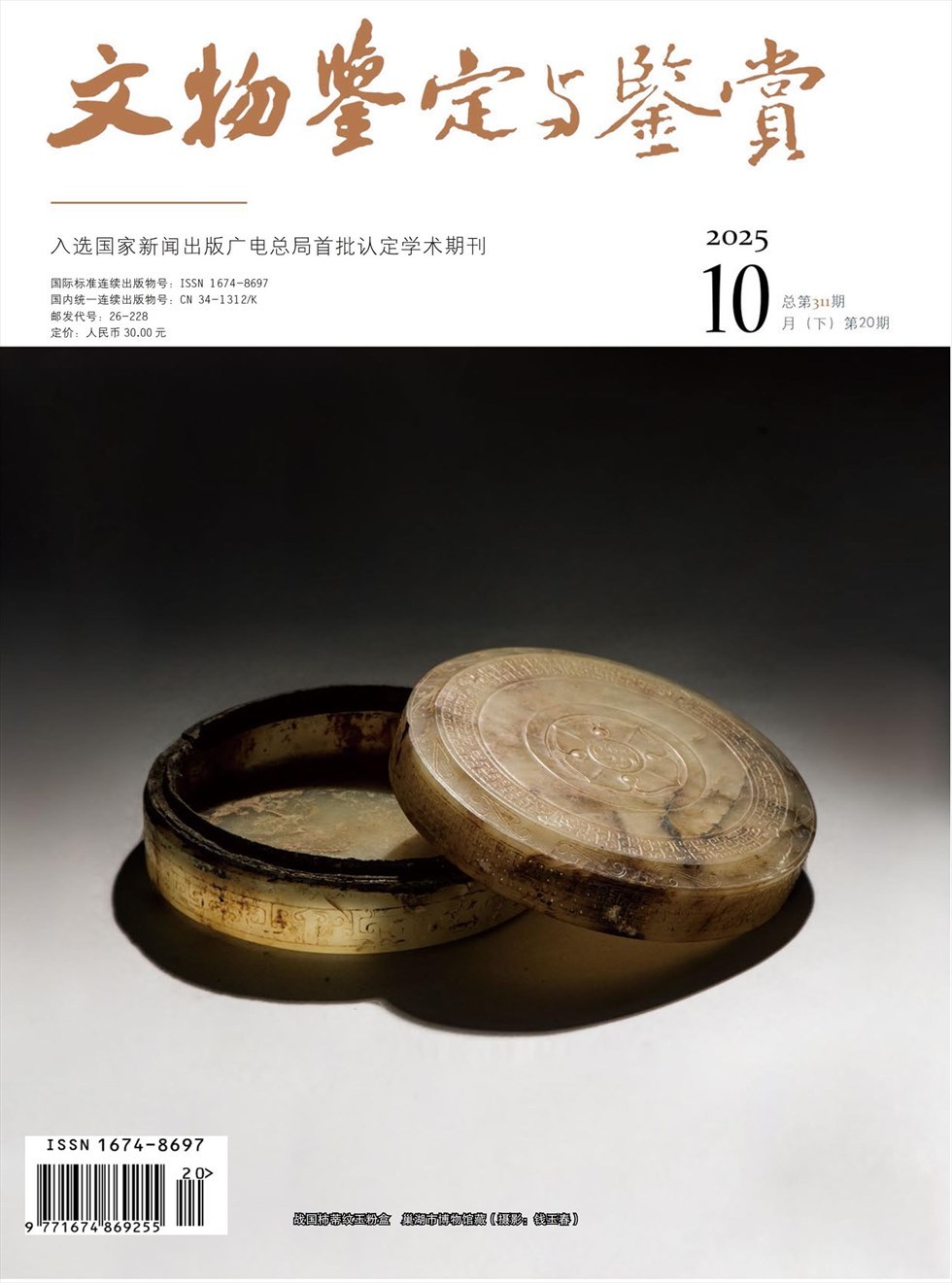

文物鉴定与鉴赏

2025年20期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年19期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年09期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年07期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年01期

登录

登录