目录

快速导航-

城与人 | 每个人的公园

城与人 | 每个人的公园

-

城与人 | 钱都到哪儿去了

城与人 | 钱都到哪儿去了

-

城与人 | 黑筷子白筷子

城与人 | 黑筷子白筷子

-

城与人 | 叫我姐姐

城与人 | 叫我姐姐

-

城与人 | 道具

城与人 | 道具

-

城与人 | 大夫王

城与人 | 大夫王

-

城与人 | 重启

城与人 | 重启

-

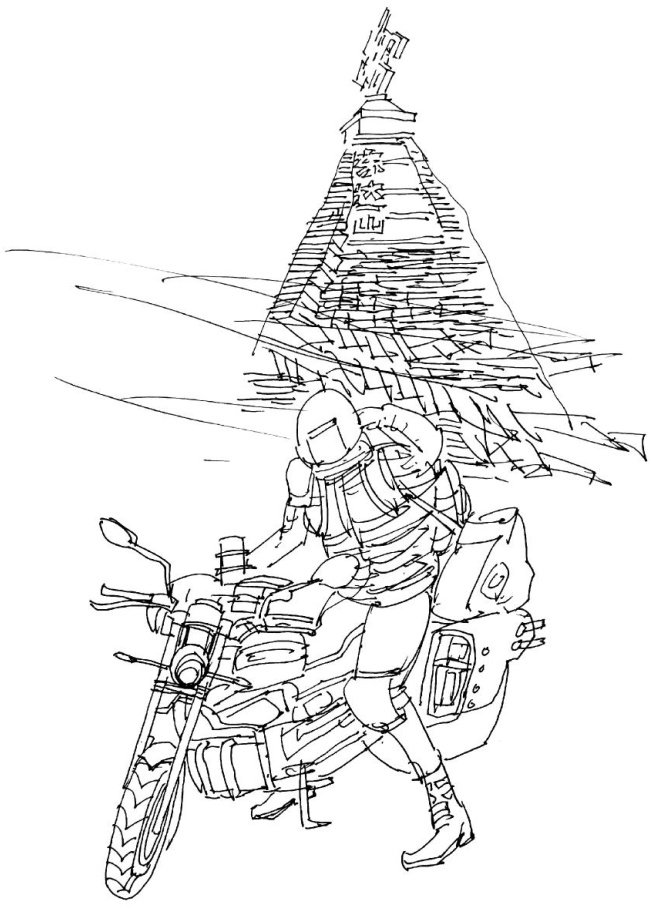

城与人 | 女骁骑校

城与人 | 女骁骑校

-

城与人 | 心思

城与人 | 心思

-

城与人 | 两个女人一台戏

城与人 | 两个女人一台戏

-

城与人 | 夜奔

城与人 | 夜奔

-

岁月留痕 | 爱情故事

岁月留痕 | 爱情故事

-

岁月留痕 | 春银

岁月留痕 | 春银

-

岁月留痕 | 对视

岁月留痕 | 对视

-

岁月留痕 | 新兵情怀总是诗

岁月留痕 | 新兵情怀总是诗

-

岁月留痕 | 开往春天的吉姆

岁月留痕 | 开往春天的吉姆

-

岁月留痕 | 消失无声

岁月留痕 | 消失无声

-

岁月留痕 | 星星竹灯

岁月留痕 | 星星竹灯

-

岁月留痕 | 卖炒饭

岁月留痕 | 卖炒饭

-

岁月留痕 | 向东,向西

岁月留痕 | 向东,向西

-

岁月留痕 | 老街拉家

岁月留痕 | 老街拉家

-

岁月留痕 | 狗在河底呼吸

岁月留痕 | 狗在河底呼吸

-

岁月留痕 | 新年家庭会

岁月留痕 | 新年家庭会

-

今古传奇 | 我叫特雷西

今古传奇 | 我叫特雷西

-

今古传奇 | 王二麻子

今古传奇 | 王二麻子

-

今古传奇 | 虚室生虚

今古传奇 | 虚室生虚

-

今古传奇 | 采蓝

今古传奇 | 采蓝

-

今古传奇 | 莽爷

今古传奇 | 莽爷

-

今古传奇 | 扑不灭的火焰

今古传奇 | 扑不灭的火焰

-

自然之声 | 乱墩

自然之声 | 乱墩

-

自然之声 | 臭东西

自然之声 | 臭东西

-

自然之声 | 黑牡丹

自然之声 | 黑牡丹

-

自然之声 | 黑马

自然之声 | 黑马

-

自然之声 | 赛罕山上

自然之声 | 赛罕山上

-

自然之声 | 燕归巢

自然之声 | 燕归巢

-

创意写作 | 漂泊异乡或在家凝望

创意写作 | 漂泊异乡或在家凝望

-

创意写作 | 半截卡夫卡

创意写作 | 半截卡夫卡

-

创意写作 | 数星星的女孩

创意写作 | 数星星的女孩

-

经典回眸 | 五分熟

经典回眸 | 五分熟

-

经典回眸 | 红绣鞋

经典回眸 | 红绣鞋

登录

登录