目录

快速导航-

美学史研究 | 诗学推助与情感转向:寓直诗歌的古今演变

美学史研究 | 诗学推助与情感转向:寓直诗歌的古今演变

-

美学史研究 | 影像的感官之维:劳拉·马克斯的触感视觉理论

美学史研究 | 影像的感官之维:劳拉·马克斯的触感视觉理论

-

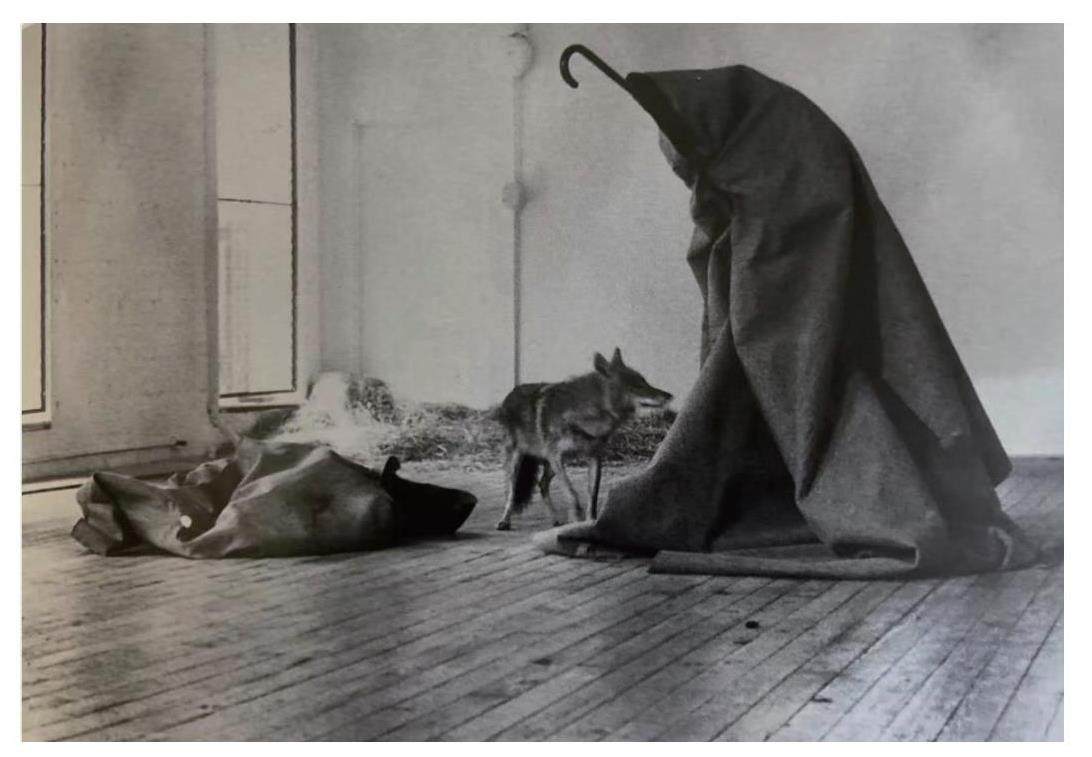

美学史研究 | 论约瑟夫·博伊斯艺术的自由之思

美学史研究 | 论约瑟夫·博伊斯艺术的自由之思

-

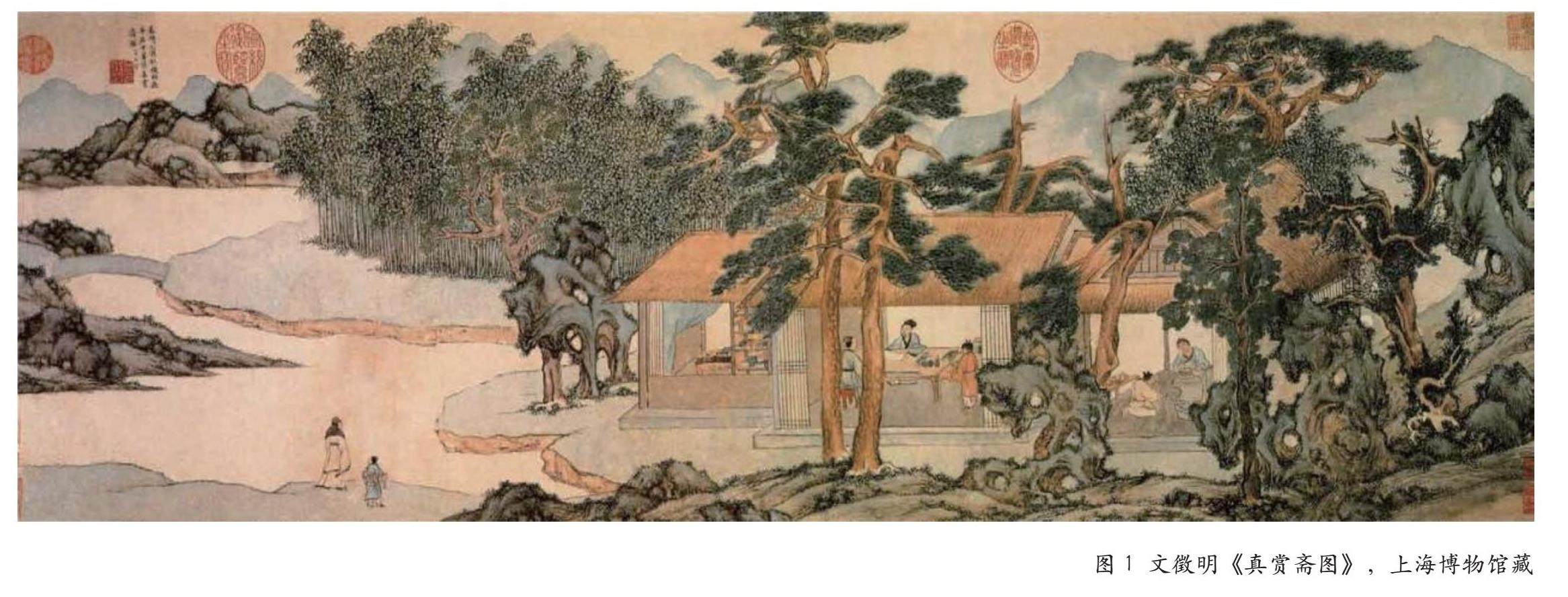

美学史研究 | 晚明江南文人书斋雅玩的适意美学

美学史研究 | 晚明江南文人书斋雅玩的适意美学

-

美学史研究 | 从作者、作品与读者的关系来看王国维的“隔”与“不隔”

美学史研究 | 从作者、作品与读者的关系来看王国维的“隔”与“不隔”

-

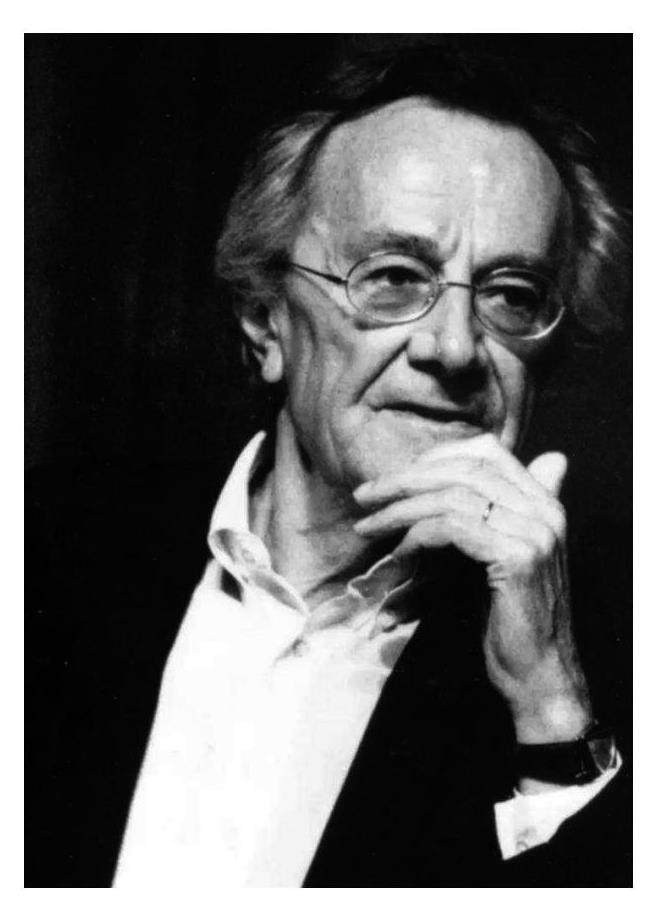

美学史研究 | “诸神逃遁”后的“太阳爆炸”

美学史研究 | “诸神逃遁”后的“太阳爆炸”

-

审美视点 | 追本溯源:《三国演义》英译底本考

审美视点 | 追本溯源:《三国演义》英译底本考

-

审美视点 | 消费社会背景下女性容貌焦虑现象分析

审美视点 | 消费社会背景下女性容貌焦虑现象分析

-

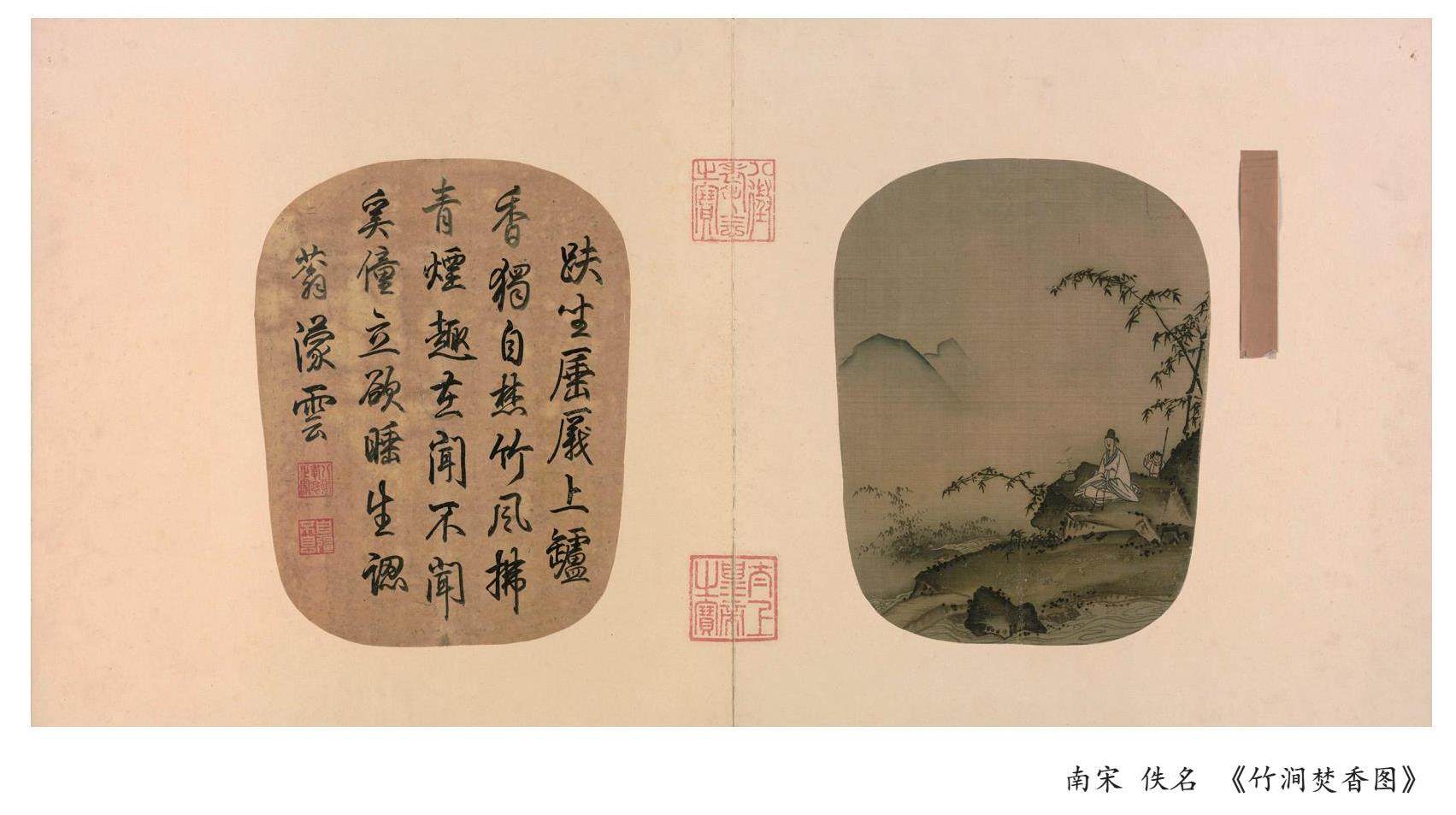

审美视点 | 宋代文人焚香的文化溯源与审美倾向

审美视点 | 宋代文人焚香的文化溯源与审美倾向

-

审美视点 | 数字时代行政伦理困境及路径研究

审美视点 | 数字时代行政伦理困境及路径研究

-

美育研究 | 中国现代美术教育奠基人刘海粟美术教育思想初探

美育研究 | 中国现代美术教育奠基人刘海粟美术教育思想初探

-

美育研究 | 基于美术馆资源的公共美育研学课程开发

美育研究 | 基于美术馆资源的公共美育研学课程开发

-

审美与音乐 | 戏曲电影“戏影相生”的创作探索

审美与音乐 | 戏曲电影“戏影相生”的创作探索

-

审美与音乐 | 西坪民歌中的红色文化内涵挖掘及传承研究

审美与音乐 | 西坪民歌中的红色文化内涵挖掘及传承研究

-

审美与艺术学 | “中肯”

审美与艺术学 | “中肯”

-

审美与艺术学 | 流动的文化记忆

审美与艺术学 | 流动的文化记忆

-

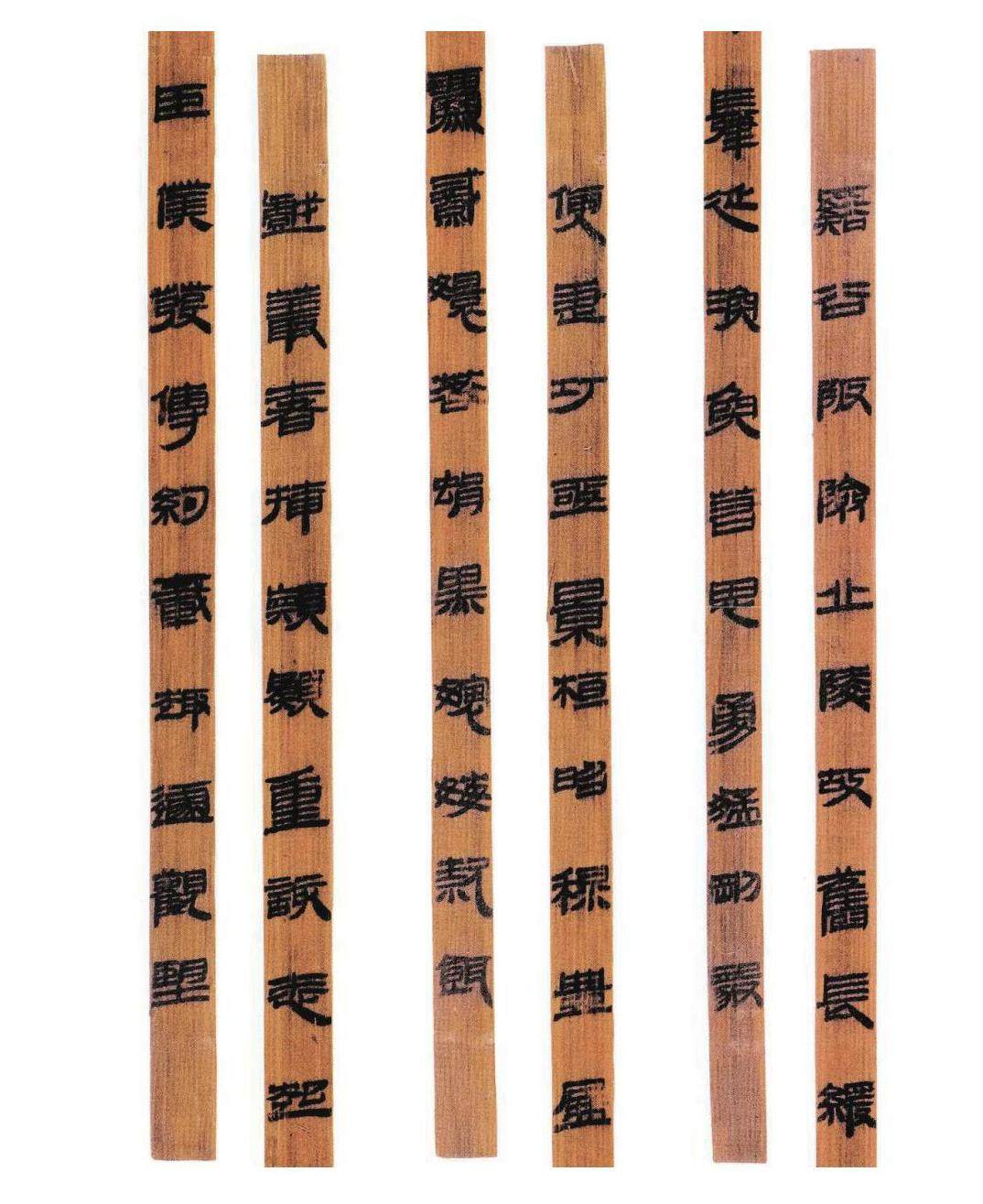

审美与艺术学 | 出土简牍墨迹《苍颉篇》之“书学”研究述评

审美与艺术学 | 出土简牍墨迹《苍颉篇》之“书学”研究述评

-

审美与艺术学 | 圆满合一:弘一法师绝笔《悲欣交集》中的生与死

审美与艺术学 | 圆满合一:弘一法师绝笔《悲欣交集》中的生与死

-

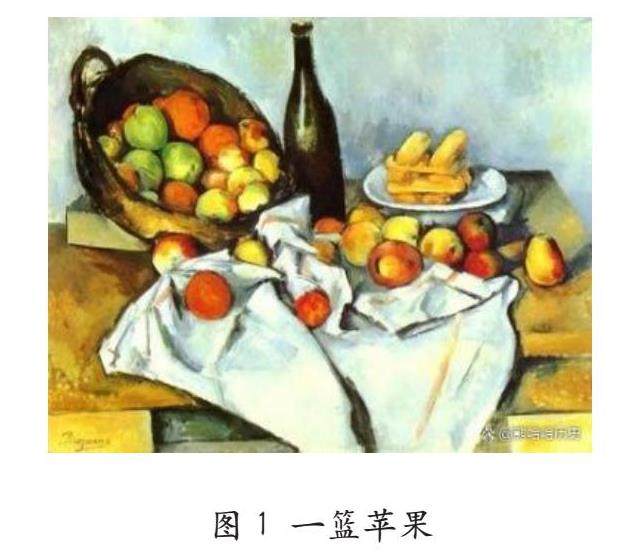

审美与艺术学 | 梅洛-庞蒂身体理论视域下的绘画美学

审美与艺术学 | 梅洛-庞蒂身体理论视域下的绘画美学

-

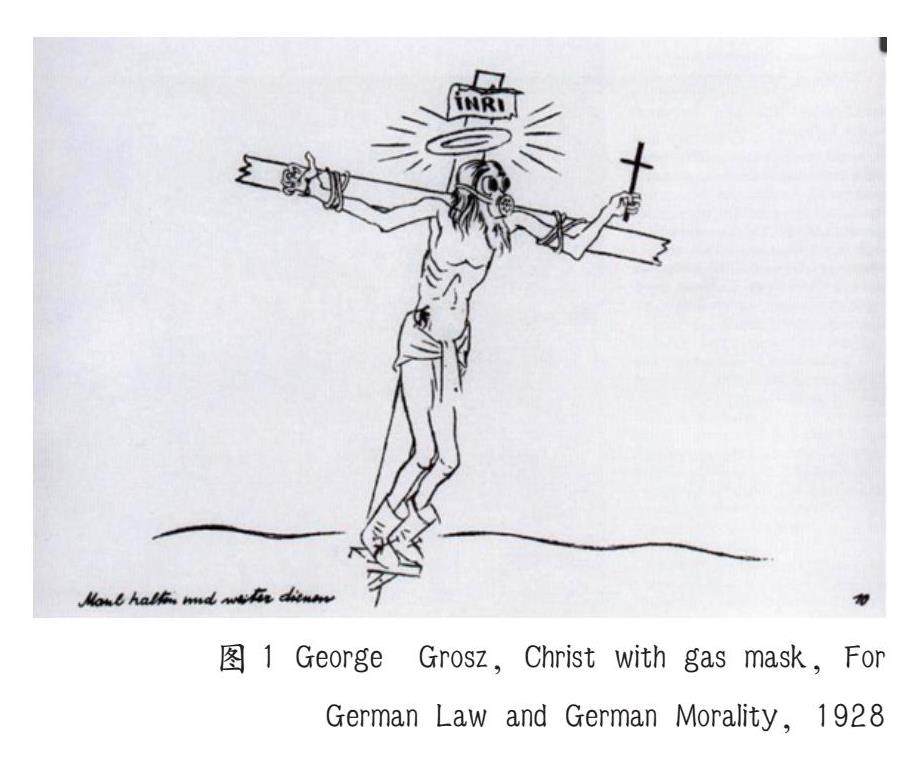

审美与艺术学 | 乔治·格罗斯作品在中国的传播与影响

审美与艺术学 | 乔治·格罗斯作品在中国的传播与影响

-

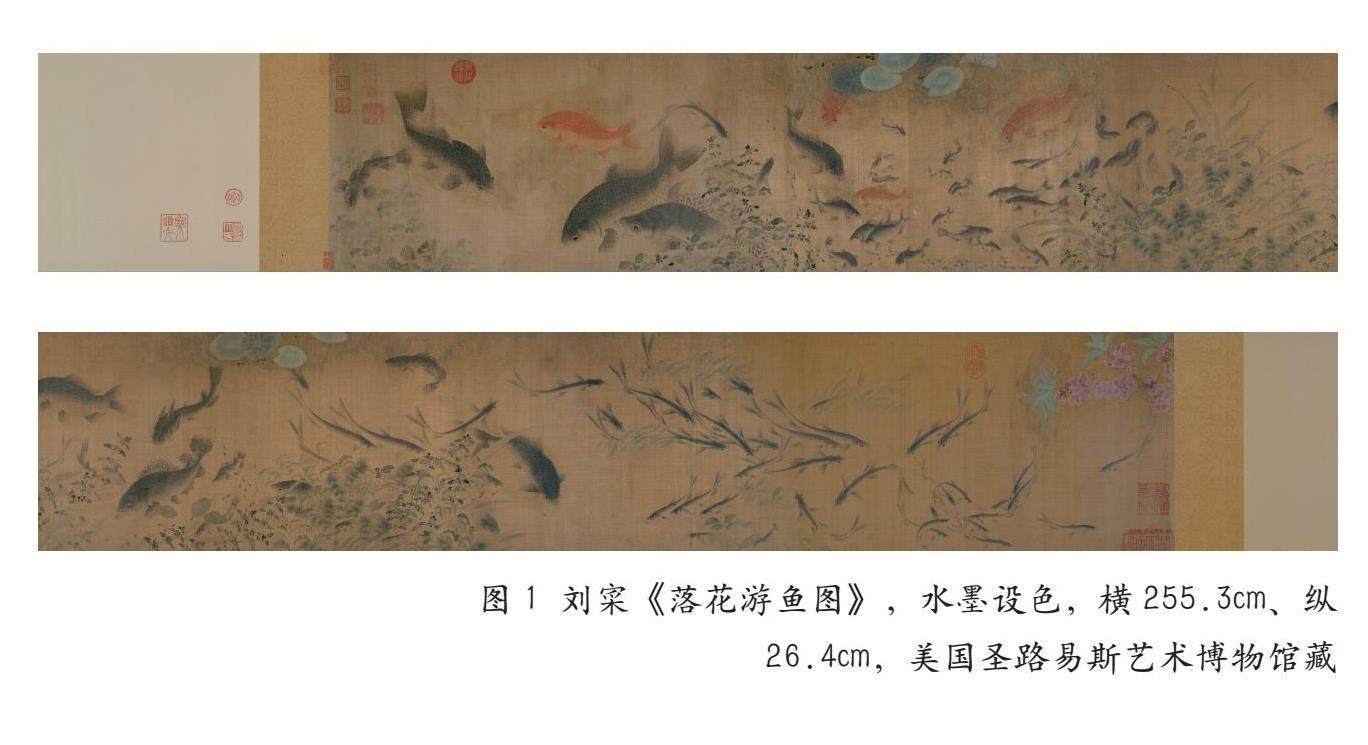

审美与艺术学 | 悠游鱼藻

审美与艺术学 | 悠游鱼藻

-

审美与文学 | 莎士比亚戏剧“女扮男装”现象的叙事策略

审美与文学 | 莎士比亚戏剧“女扮男装”现象的叙事策略

-

审美与文学 | “他”说西厢

审美与文学 | “他”说西厢

-

审美与文学 | 鲍照诗歌净土思想研究

审美与文学 | 鲍照诗歌净土思想研究

-

审美与文学 | 白居易诗歌中的文学地理景观研究

审美与文学 | 白居易诗歌中的文学地理景观研究

-

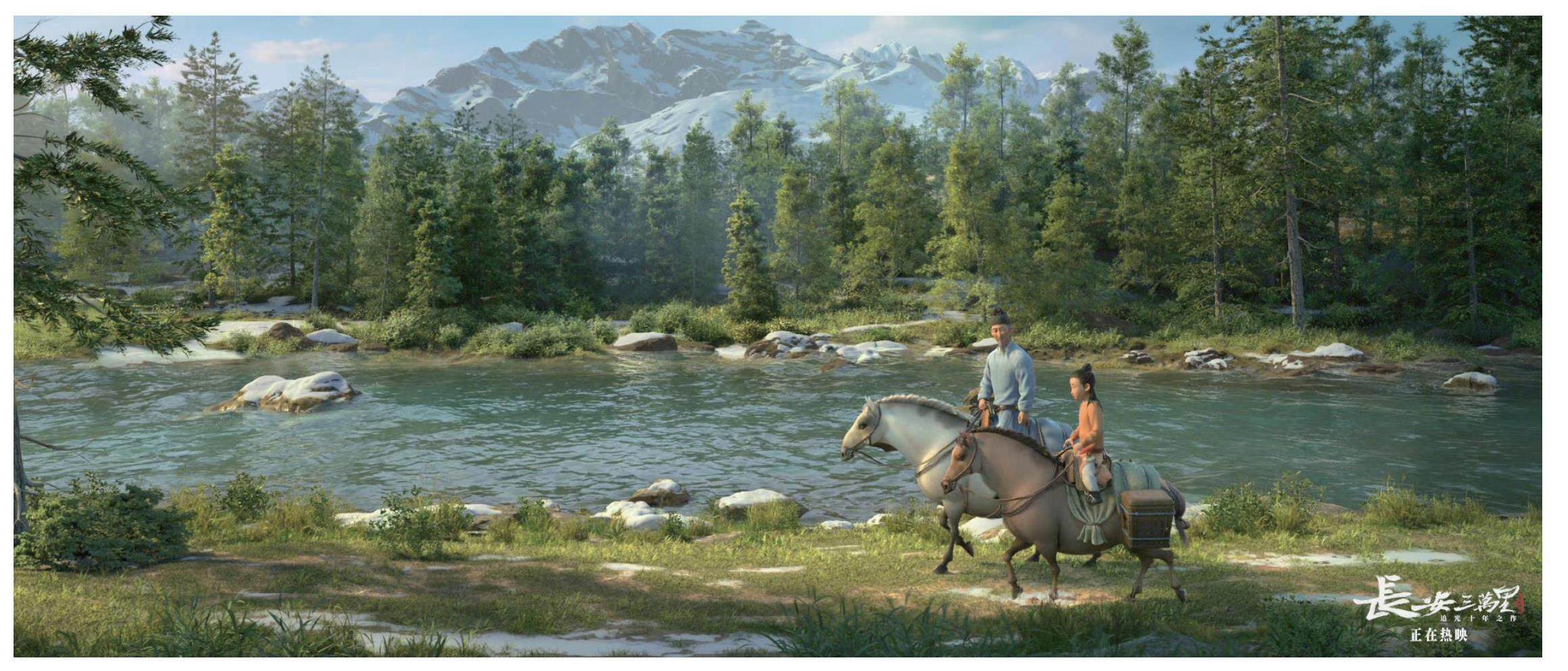

影视美学 | 《长安三万里》与“中国学派”的再思考

影视美学 | 《长安三万里》与“中国学派”的再思考

-

影视美学 | 作者论视域下刘别谦电影的“轻触式”美学表征

影视美学 | 作者论视域下刘别谦电影的“轻触式”美学表征

-

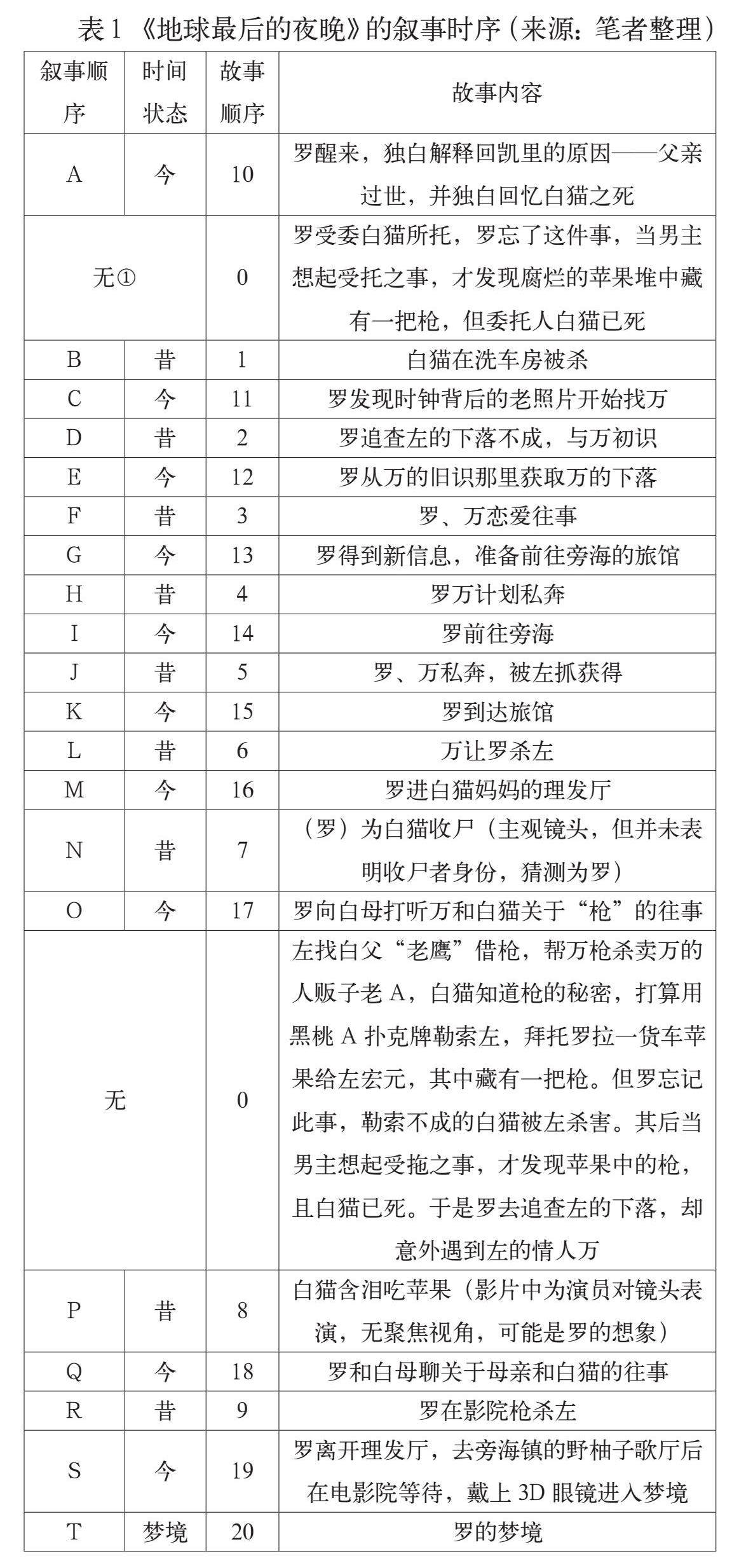

影视美学 | 执念的反复:设谜与解谜

影视美学 | 执念的反复:设谜与解谜

-

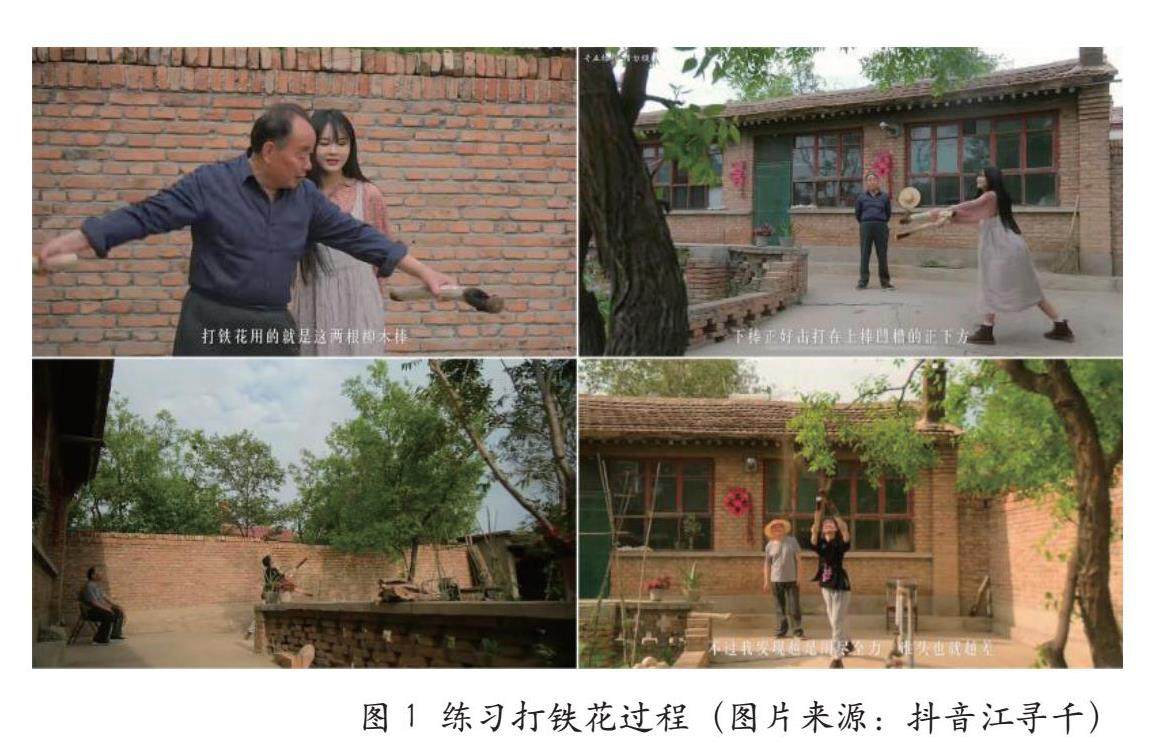

影视美学 | 非遗学视域下的非遗类短视频传播策略研究

影视美学 | 非遗学视域下的非遗类短视频传播策略研究

-

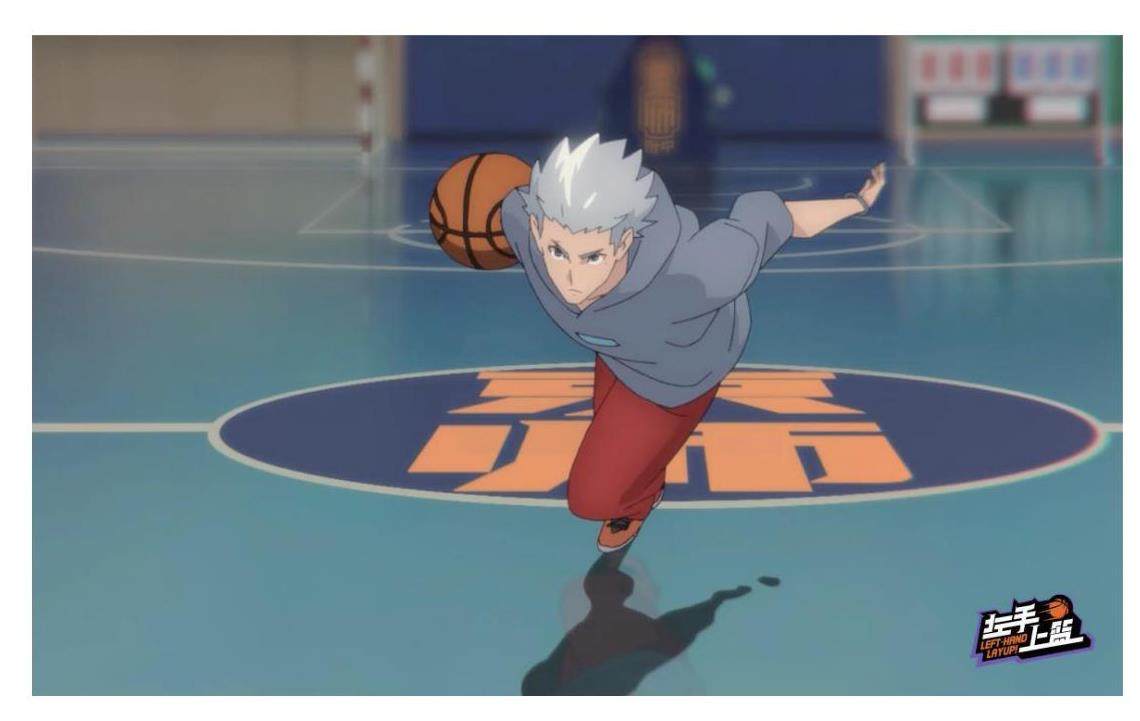

影视美学 | 新世纪中日体育动画叙事策略比较分析

影视美学 | 新世纪中日体育动画叙事策略比较分析

-

影视美学 | 竞技焦点与情感共鸣:电影《中国乒乓之绝地反击》的声音设计研究

影视美学 | 竞技焦点与情感共鸣:电影《中国乒乓之绝地反击》的声音设计研究

-

影视美学 | 新时代中国温暖现实主义电影的创作特征

影视美学 | 新时代中国温暖现实主义电影的创作特征

-

影视美学 | 共同体视域下国产科幻电影的民族意识

影视美学 | 共同体视域下国产科幻电影的民族意识

-

影视美学 | 现代性语境下的民族化叙事

影视美学 | 现代性语境下的民族化叙事

登录

登录