目录

快速导航-

专题 | 汽标委电器分委会年会暨汽车电子电器技术论坛圆满落幕

专题 | 汽标委电器分委会年会暨汽车电子电器技术论坛圆满落幕

-

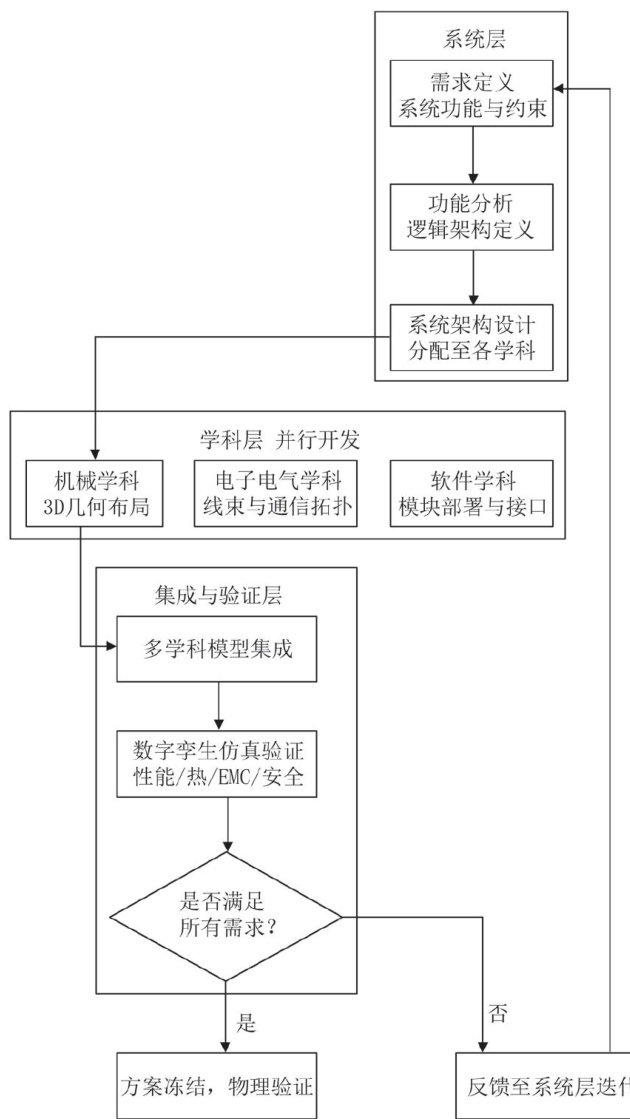

行业聚焦 | 基于MBSE的智能驾驶总布置多学科协同研究

行业聚焦 | 基于MBSE的智能驾驶总布置多学科协同研究

-

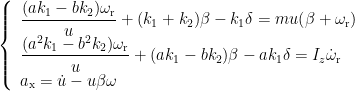

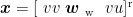

行业聚焦 | 基于智能网联汽车行驶状态的自适应优化算法

行业聚焦 | 基于智能网联汽车行驶状态的自适应优化算法

-

行业聚焦 | EKF-RF融合的越野路面识别与纵向力自适应控制策略

行业聚焦 | EKF-RF融合的越野路面识别与纵向力自适应控制策略

-

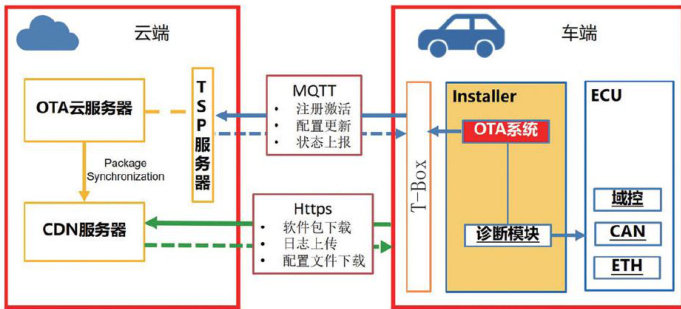

行业聚焦 | 基于FA协同调度的OTA并行升级方法研究

行业聚焦 | 基于FA协同调度的OTA并行升级方法研究

-

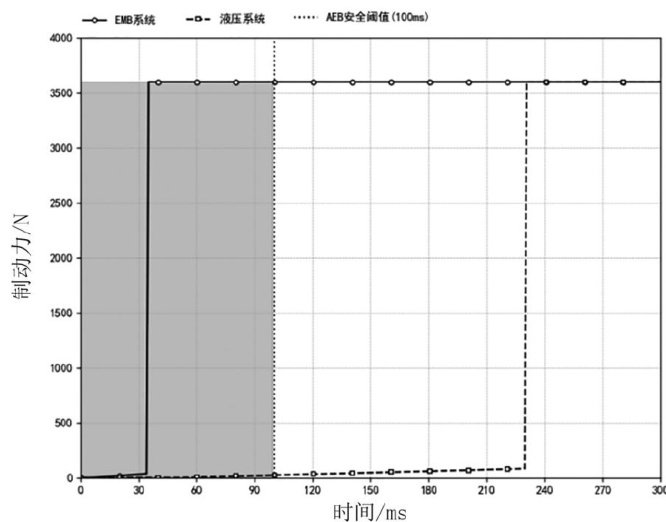

行业聚焦 | EMB 对液压制动的代际突破及智能驾驶适配研究

行业聚焦 | EMB 对液压制动的代际突破及智能驾驶适配研究

-

行业聚焦 | 复杂环境下基于VOLO算法的车辆检测适应性研究

行业聚焦 | 复杂环境下基于VOLO算法的车辆检测适应性研究

-

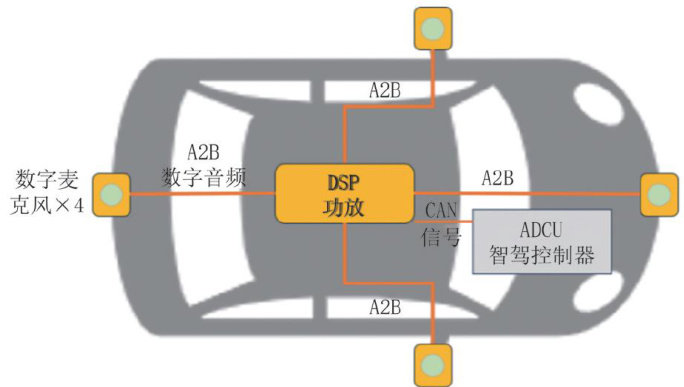

行业聚焦 | 基于声音识别的智能驾驶特种车辆识别方法

行业聚焦 | 基于声音识别的智能驾驶特种车辆识别方法

-

行业聚焦 | 浅析基于AR光影技术的汽车尾门控制系统设计

行业聚焦 | 浅析基于AR光影技术的汽车尾门控制系统设计

-

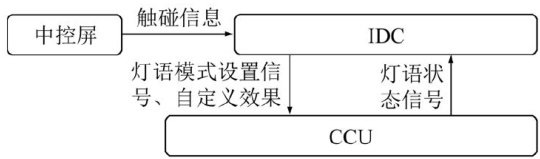

行业聚焦 | 基于预设和自定义的智能灯语系统设计

行业聚焦 | 基于预设和自定义的智能灯语系统设计

-

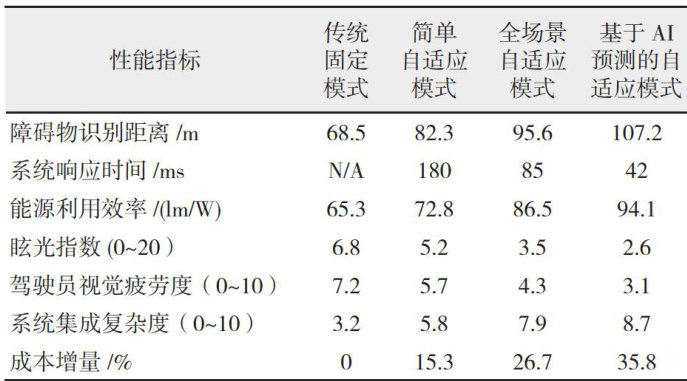

行业聚焦 | 汽车LED光效自适应控制在智能驾驶中的实践

行业聚焦 | 汽车LED光效自适应控制在智能驾驶中的实践

-

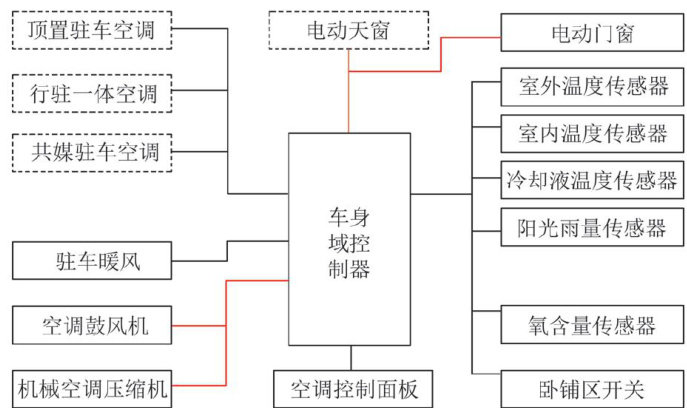

行业聚焦 | 商用车驾驶室舒适度联动控制系统研究

行业聚焦 | 商用车驾驶室舒适度联动控制系统研究

-

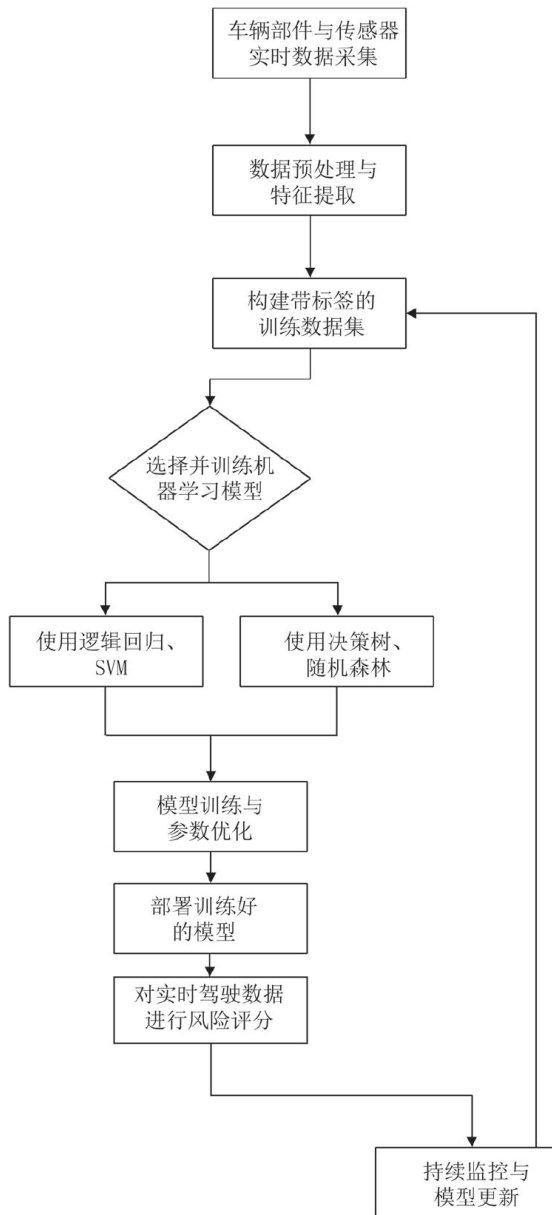

行业聚焦 | 基于机器学习的汽车驾驶行为分析与风险评估

行业聚焦 | 基于机器学习的汽车驾驶行为分析与风险评估

-

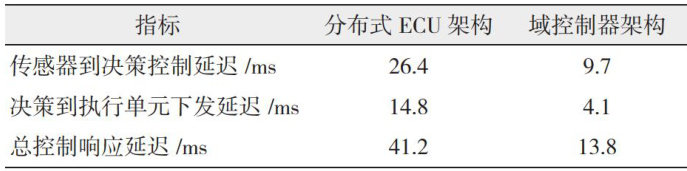

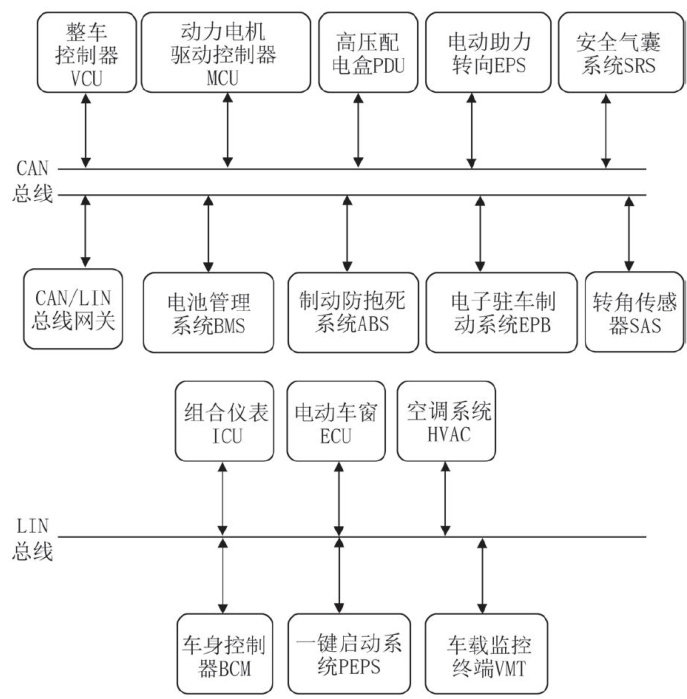

行业聚焦 | 智能驾驶ECU架构优化与协同控制研究

行业聚焦 | 智能驾驶ECU架构优化与协同控制研究

-

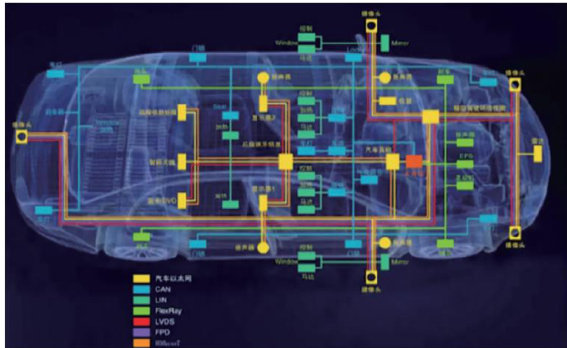

行业聚焦 | 电子信息技术在汽车自动驾驶中的应用研究

行业聚焦 | 电子信息技术在汽车自动驾驶中的应用研究

-

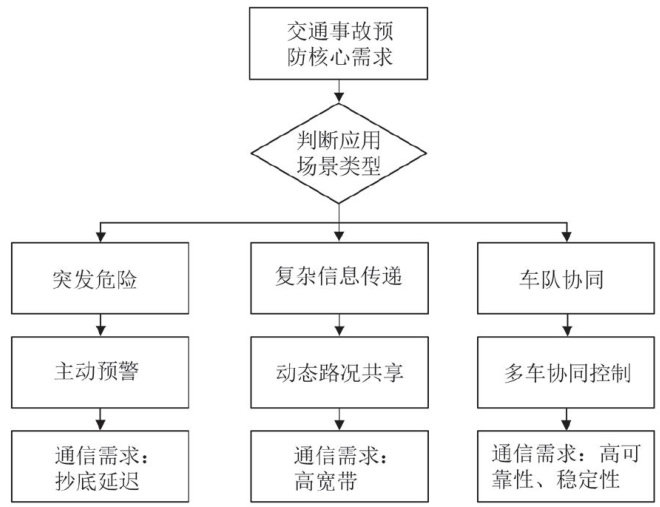

行业聚焦 | 基于移动通信技术的车联网事故预防机制研究

行业聚焦 | 基于移动通信技术的车联网事故预防机制研究

-

行业聚焦 | 汽车移动通信中的隐私保护与数据安全技术研究

行业聚焦 | 汽车移动通信中的隐私保护与数据安全技术研究

-

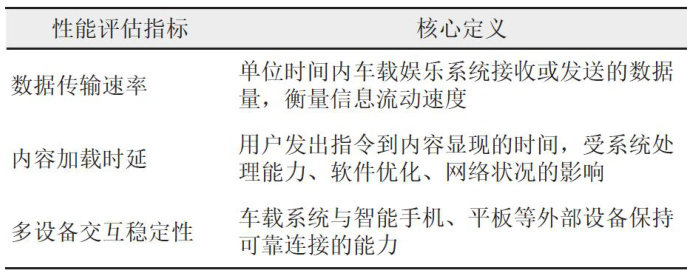

行业聚焦 | 移动通信技术对车载娱乐系统性能提升的影响

行业聚焦 | 移动通信技术对车载娱乐系统性能提升的影响

-

行业聚焦 | 基于智驾高阶算力平台的AEB功能优化设计

行业聚焦 | 基于智驾高阶算力平台的AEB功能优化设计

-

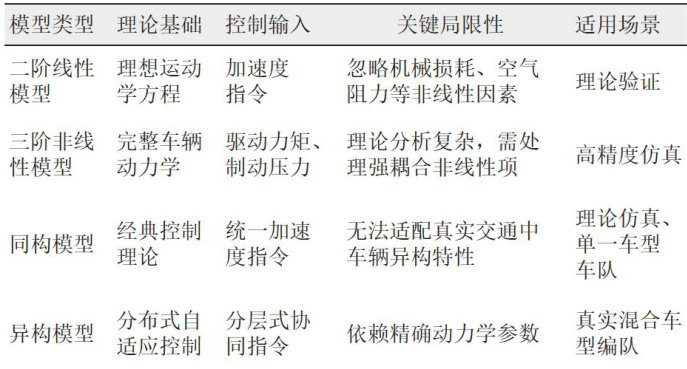

行业聚焦 | 智能网联车队系统容错控制

行业聚焦 | 智能网联车队系统容错控制

-

行业聚焦 | 新能源汽车馈电模式下发电机冲击电流伤害的研究

行业聚焦 | 新能源汽车馈电模式下发电机冲击电流伤害的研究

-

行业聚焦 | 基于CNN-LSTM-AM的电动汽车充电负荷预测

行业聚焦 | 基于CNN-LSTM-AM的电动汽车充电负荷预测

-

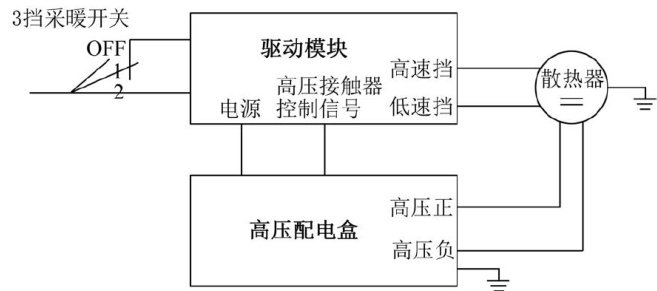

行业聚焦 | 一种纯电动客车的智能温控采暖系统

行业聚焦 | 一种纯电动客车的智能温控采暖系统

-

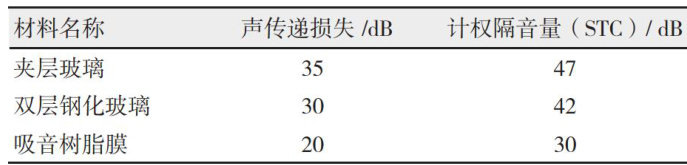

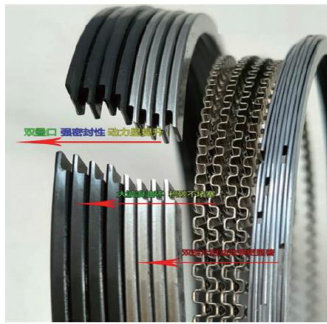

行业聚焦 | 新能源汽车车窗密封性能与隔音效果研究综述

行业聚焦 | 新能源汽车车窗密封性能与隔音效果研究综述

-

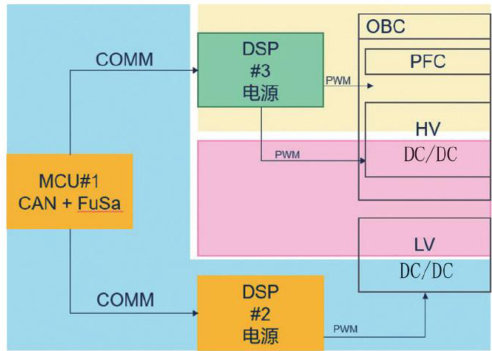

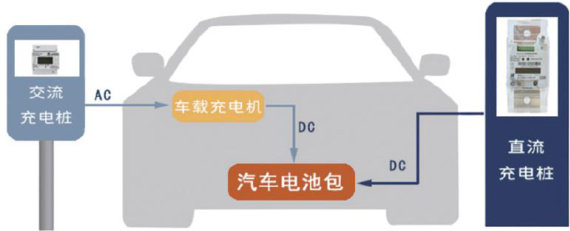

行业聚焦 | 基于MCU的车载充电系统的研究与实现

行业聚焦 | 基于MCU的车载充电系统的研究与实现

-

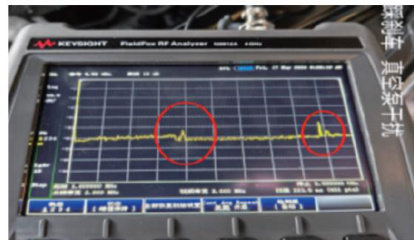

行业聚焦 | 新能源汽车用电器低感直流测试技术应用研究

行业聚焦 | 新能源汽车用电器低感直流测试技术应用研究

-

行业聚焦 | 新能源汽车快充技术对电池寿命的影响及优化策略

行业聚焦 | 新能源汽车快充技术对电池寿命的影响及优化策略

-

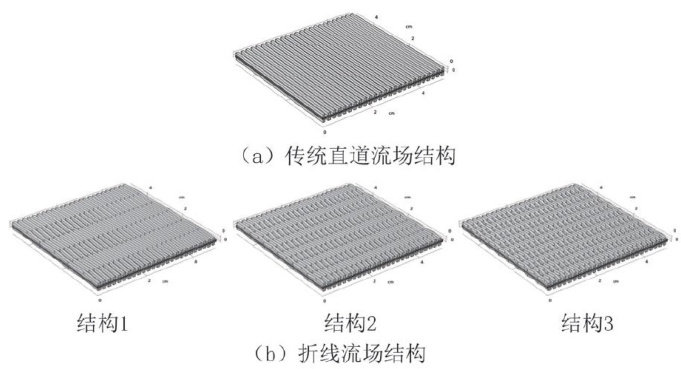

行业聚焦 | 质子交换膜燃料电池双极板折线流场设计

行业聚焦 | 质子交换膜燃料电池双极板折线流场设计

-

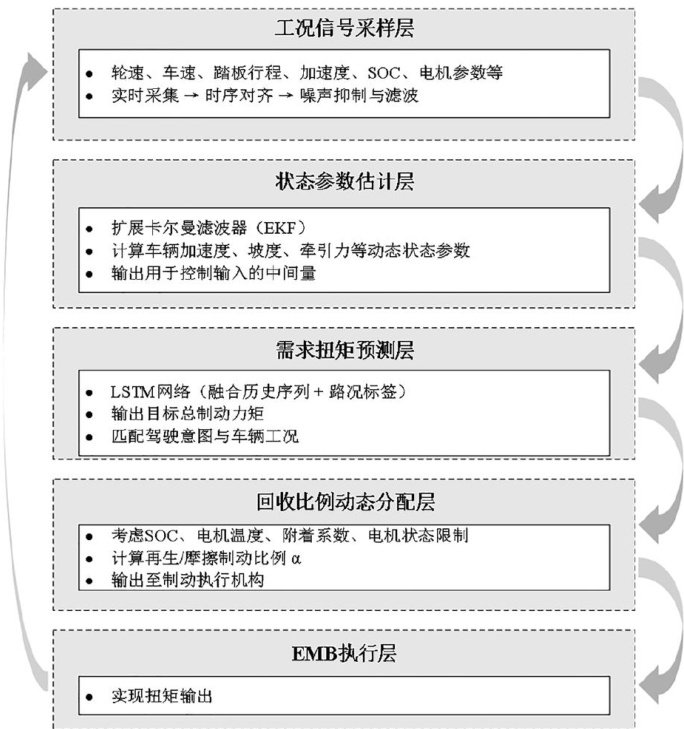

行业聚焦 | 面向节能驾驶的EMB 制动能量回收分配模式构建

行业聚焦 | 面向节能驾驶的EMB 制动能量回收分配模式构建

-

行业聚焦 | 新能源汽车电池的防火措施

行业聚焦 | 新能源汽车电池的防火措施

-

行业聚焦 | 面向某纯电动汽车后悬架系统 的副车架耐久性开发

行业聚焦 | 面向某纯电动汽车后悬架系统 的副车架耐久性开发

-

技术交流 | 通信矩阵与DBC数据库管理系统的设计与实现

技术交流 | 通信矩阵与DBC数据库管理系统的设计与实现

-

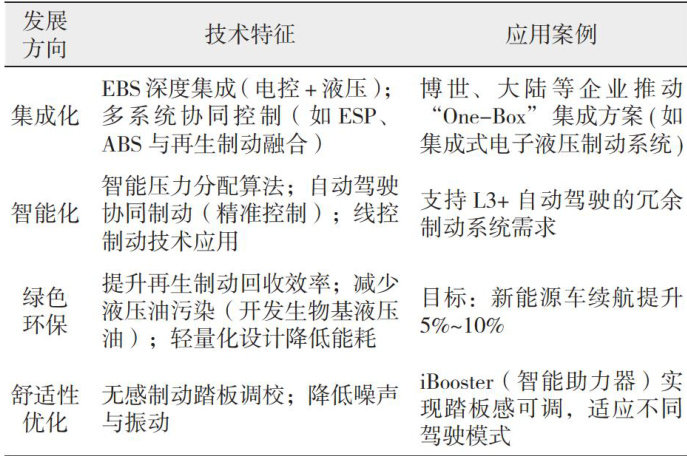

技术交流 | 汽车液压制动系统的多维度优化策略研究

技术交流 | 汽车液压制动系统的多维度优化策略研究

-

技术交流 | 汽车变速器齿轮CATIA参数化建模与仿真分析

技术交流 | 汽车变速器齿轮CATIA参数化建模与仿真分析

-

技术交流 | 基于数学优化的汽车点火系统能量管理策略

技术交流 | 基于数学优化的汽车点火系统能量管理策略

-

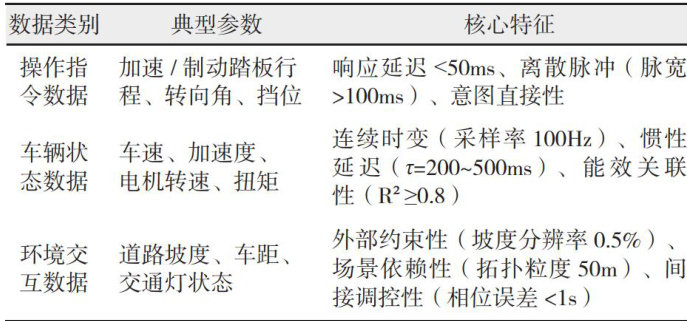

技术交流 | 基于驾驶行为数据的电机效率优化策略研究

技术交流 | 基于驾驶行为数据的电机效率优化策略研究

-

技术交流 | 热力学与摩擦力学在制动系统中的协同作用探讨

技术交流 | 热力学与摩擦力学在制动系统中的协同作用探讨

-

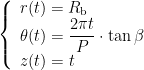

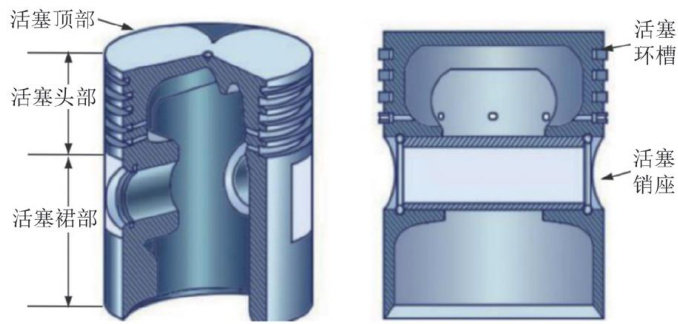

技术交流 | 发动机活塞运动的数学模型与振动分析

技术交流 | 发动机活塞运动的数学模型与振动分析

-

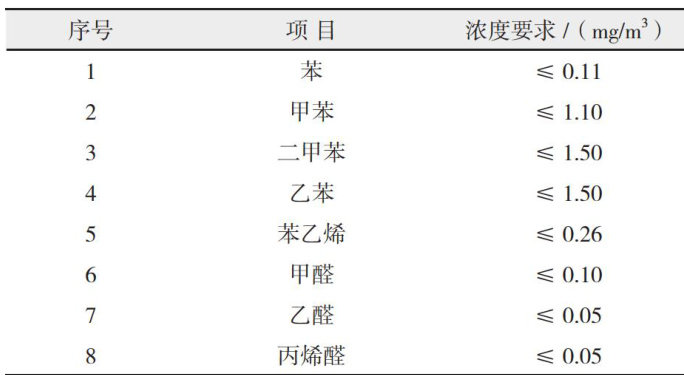

技术交流 | 基于车内空气质量检测的智能净化器控制研究

技术交流 | 基于车内空气质量检测的智能净化器控制研究

-

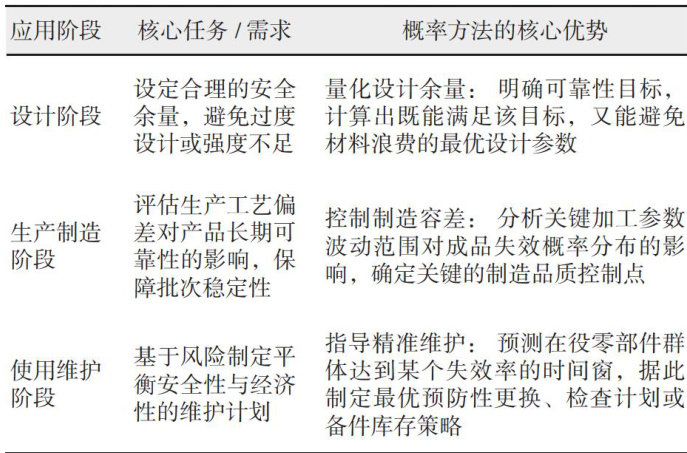

技术交流 | 概率论在汽车零部件寿命预测中的应用

技术交流 | 概率论在汽车零部件寿命预测中的应用

-

技术交流 | 基于数学模型的汽车零部件疲劳耐久性分析

技术交流 | 基于数学模型的汽车零部件疲劳耐久性分析

-

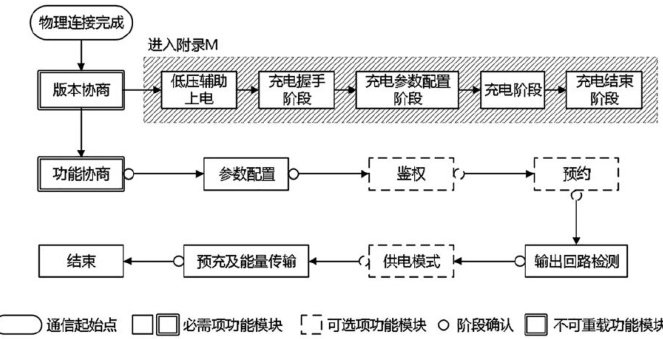

技术交流 | 电动汽车“国充2024” 鉴权阶段测试方法研究

技术交流 | 电动汽车“国充2024” 鉴权阶段测试方法研究

-

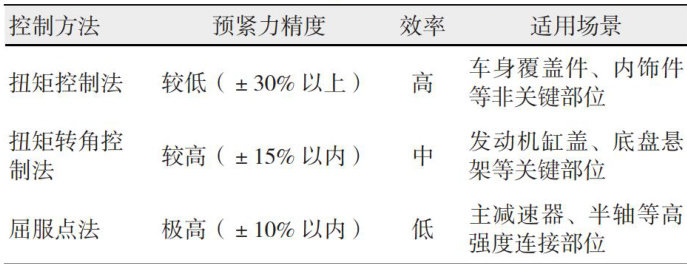

技术交流 | 汽车总装环节螺栓拧紧控制工艺优化

技术交流 | 汽车总装环节螺栓拧紧控制工艺优化

-

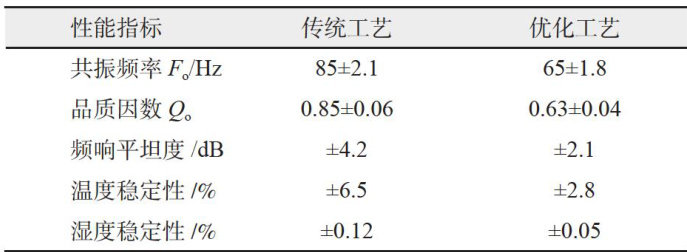

技术交流 | 车载低音喇叭纸盆压制工艺的优化研究

技术交流 | 车载低音喇叭纸盆压制工艺的优化研究

-

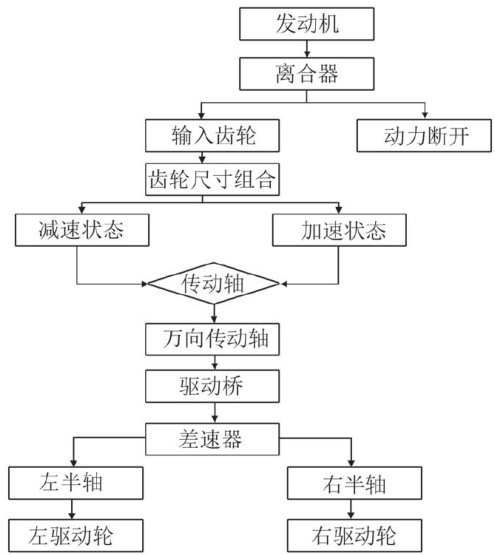

技术交流 | 基于材料-工艺-润滑协同优化的汽车齿轮传动效率提升技术

技术交流 | 基于材料-工艺-润滑协同优化的汽车齿轮传动效率提升技术

-

技术交流 | 汽车转向系统球头销的锻造模具磨损分析

技术交流 | 汽车转向系统球头销的锻造模具磨损分析

-

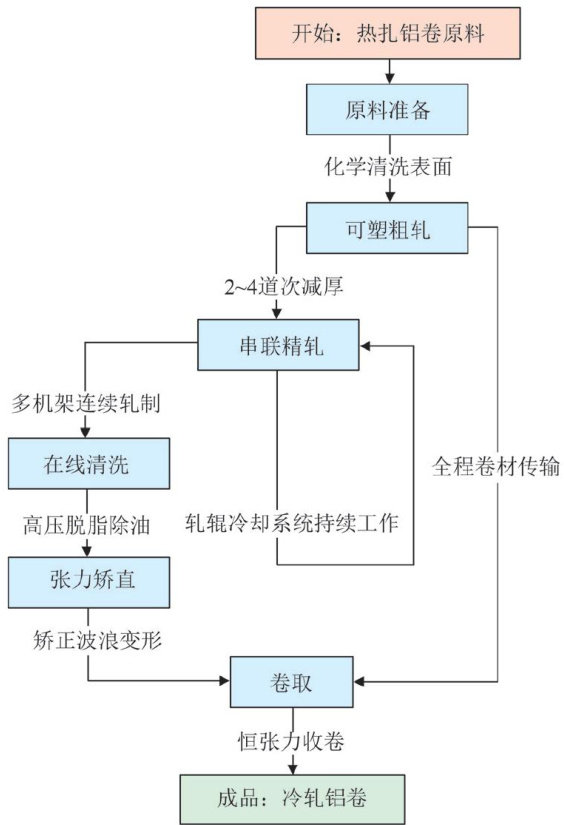

技术交流 | 铝加工冷轧技术在汽车车身结构件中的应用

技术交流 | 铝加工冷轧技术在汽车车身结构件中的应用

-

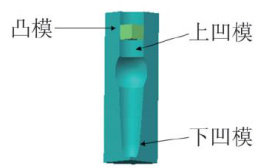

技术交流 | 基于数值模拟汽车发动机活塞销挤压成形过程研究

技术交流 | 基于数值模拟汽车发动机活塞销挤压成形过程研究

-

技术交流 | 汽车矩形花键闭式锻造成形数值模拟研究

技术交流 | 汽车矩形花键闭式锻造成形数值模拟研究

-

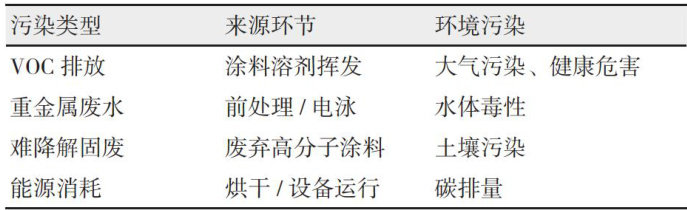

技术交流 | 汽车绿色维修技术在汽车涂装中的应用研究

技术交流 | 汽车绿色维修技术在汽车涂装中的应用研究

-

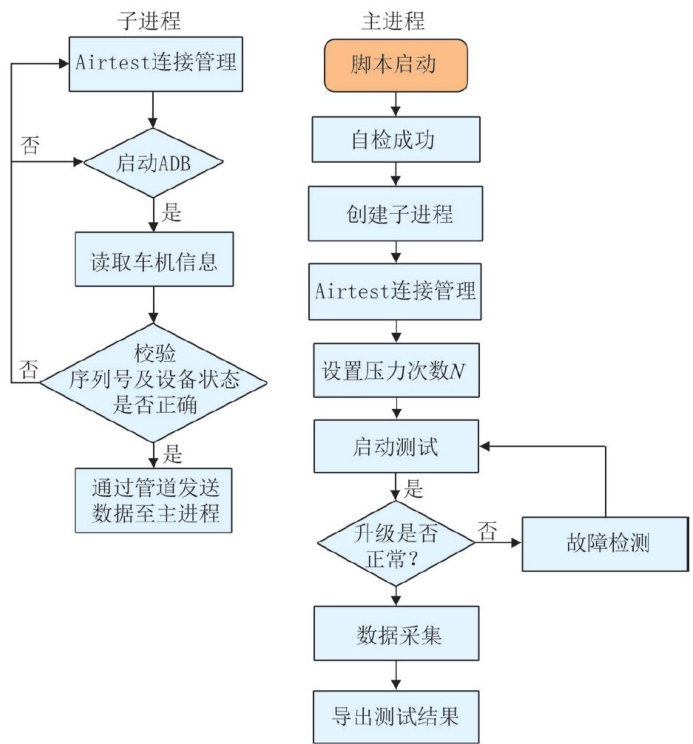

技术交流 | 浅谈一种基于压力测试的OTA自动化测试台架

技术交流 | 浅谈一种基于压力测试的OTA自动化测试台架

-

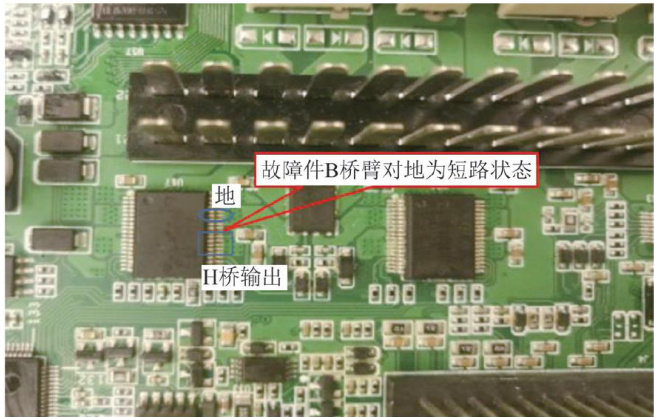

技术交流 | 汽车电动踏板失效故障分析与排除

技术交流 | 汽车电动踏板失效故障分析与排除

-

技术交流 | 车载ECU故障诊断与修复技术优化策略

技术交流 | 车载ECU故障诊断与修复技术优化策略

-

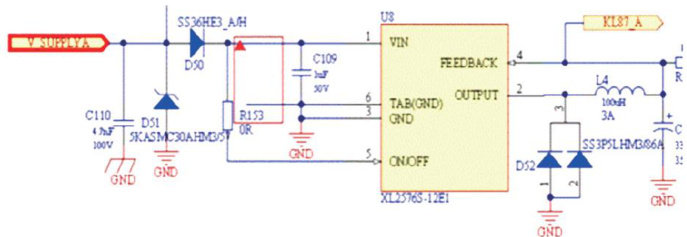

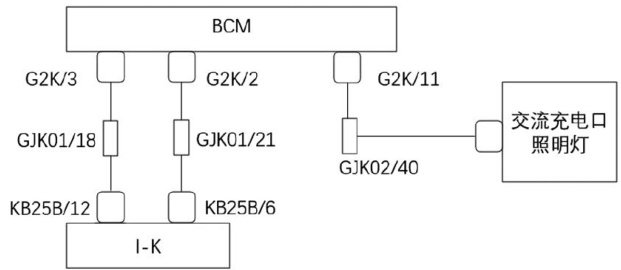

技术交流 | 比亚迪秦EV故障诊断与排除

技术交流 | 比亚迪秦EV故障诊断与排除

-

技术交流 | 新能源汽车电控系统故障诊断研究

技术交流 | 新能源汽车电控系统故障诊断研究

-

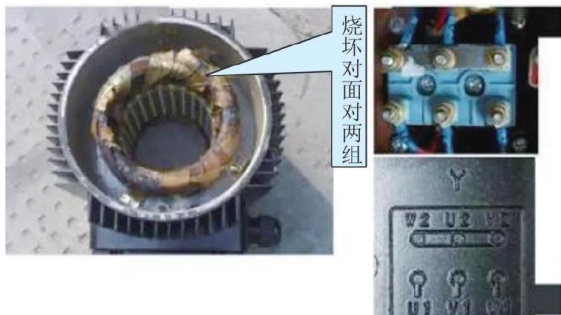

技术交流 | 新能源汽车永磁电机故障诊断与维修

技术交流 | 新能源汽车永磁电机故障诊断与维修

-

技术交流 | 汽车ABS系统故障诊断与案例分析

技术交流 | 汽车ABS系统故障诊断与案例分析

-

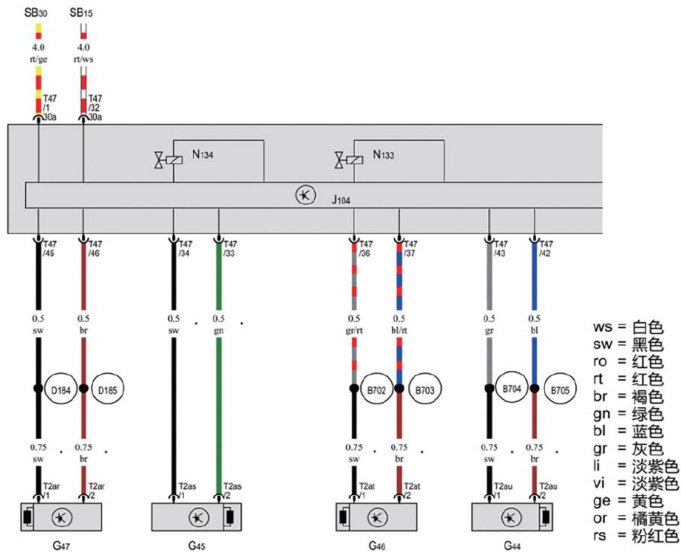

技术交流 | 大众迈腾B8车型发动机烧机油故障维修

技术交流 | 大众迈腾B8车型发动机烧机油故障维修

-

技术交流 | 贸易自由化下全球电动汽车供应链重塑

技术交流 | 贸易自由化下全球电动汽车供应链重塑

-

技术交流 | 机械自动化技术在汽车节能减排中的应用

技术交流 | 机械自动化技术在汽车节能减排中的应用

-

技术交流 | Z分数法在新能源汽车企业财务风险分析中的应用研究

技术交流 | Z分数法在新能源汽车企业财务风险分析中的应用研究

-

技术交流 | 智能网联汽车经济模式与市场前景分析

技术交流 | 智能网联汽车经济模式与市场前景分析

-

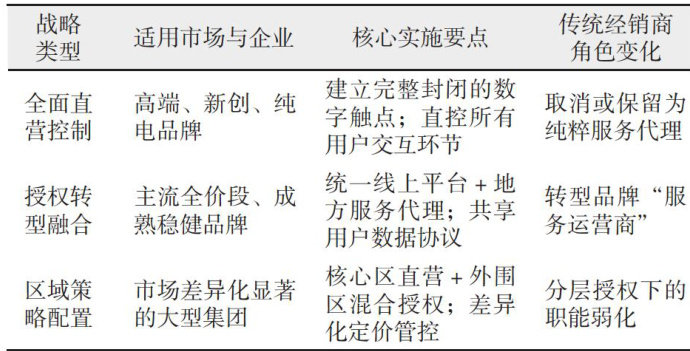

技术交流 | 汽车销售的渠道变革:直销模式对传统经销商体系的市场冲击

技术交流 | 汽车销售的渠道变革:直销模式对传统经销商体系的市场冲击

-

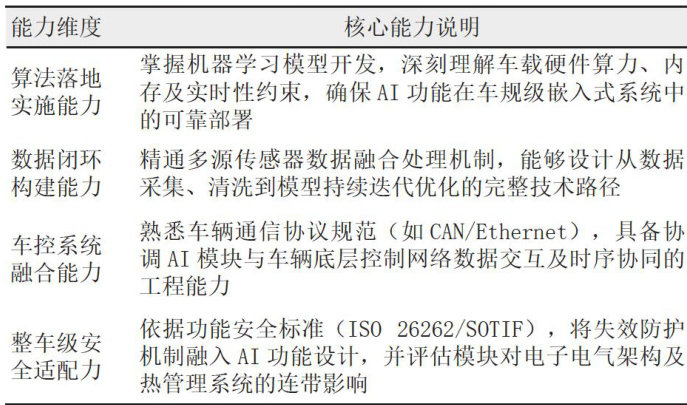

技术交流 | 智能网联汽车AI复合人才需求与培养对策研究

技术交流 | 智能网联汽车AI复合人才需求与培养对策研究

-

技术交流 | 人工智能驱动下新能源汽车工程专业汽车人才培养体系构建

技术交流 | 人工智能驱动下新能源汽车工程专业汽车人才培养体系构建

-

技术交流 | 应用型高校《机电传动控制》课程思政的教学改革

技术交流 | 应用型高校《机电传动控制》课程思政的教学改革

登录

登录