目录

快速导航-

名家论坛 | 以显著制度优势促进民营经济高质量发展

名家论坛 | 以显著制度优势促进民营经济高质量发展

-

名家论坛 | 因地制宜:发展新质生产力的关键所在

名家论坛 | 因地制宜:发展新质生产力的关键所在

-

马克思主义 | 论数字资本主义时代的异化再生产

马克思主义 | 论数字资本主义时代的异化再生产

-

马克思主义 | 新质生产力的生态正义审视

马克思主义 | 新质生产力的生态正义审视

-

党的建设 | 伟大建党精神的意识形态功能论析

党的建设 | 伟大建党精神的意识形态功能论析

-

党的建设 | 中国共产党区别于其他政党显著标志的政治功能论析

党的建设 | 中国共产党区别于其他政党显著标志的政治功能论析

-

党的建设 | 中国共产党人政治人格的形成、构成与塑造路径

党的建设 | 中国共产党人政治人格的形成、构成与塑造路径

-

思想文化研究 | 论习近平文化思想的人民性特质

思想文化研究 | 论习近平文化思想的人民性特质

-

思想文化研究 | 超越文明冲突论:文明互鉴论的历史性生成

思想文化研究 | 超越文明冲突论:文明互鉴论的历史性生成

-

国家治理 | 文化韧性赋能社会风险治理的作用机制与推进路径

国家治理 | 文化韧性赋能社会风险治理的作用机制与推进路径

-

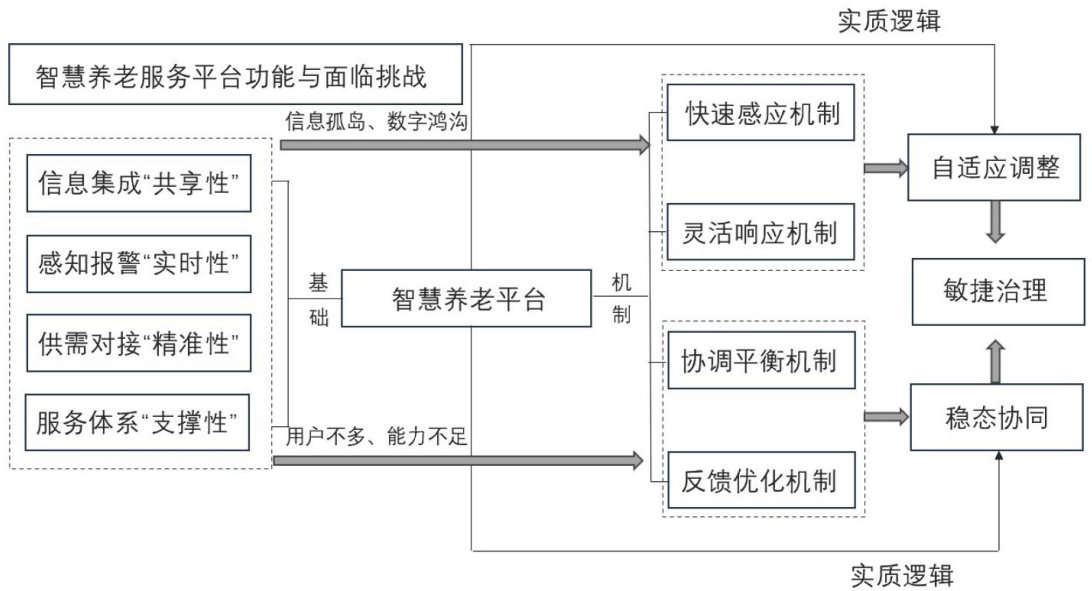

国家治理 | 自适应调整与稳态协同:敏捷治理视角下的智慧养老平台优化

国家治理 | 自适应调整与稳态协同:敏捷治理视角下的智慧养老平台优化

-

国家治理 | 生成式人工智能的“涟漪效应”:技术扩散、治理困境与适应性政策

国家治理 | 生成式人工智能的“涟漪效应”:技术扩散、治理困境与适应性政策

-

思路宁夏 | 欠发达地区打造区域性人才高地的实践挑战与模式创新

思路宁夏 | 欠发达地区打造区域性人才高地的实践挑战与模式创新

登录

登录