目录

快速导航-

传承 | 新时代背景下民族舞蹈的传承与发展研究

传承 | 新时代背景下民族舞蹈的传承与发展研究

-

传承 | 乡村振兴视域下山东非遗传承与发展的路径

传承 | 乡村振兴视域下山东非遗传承与发展的路径

-

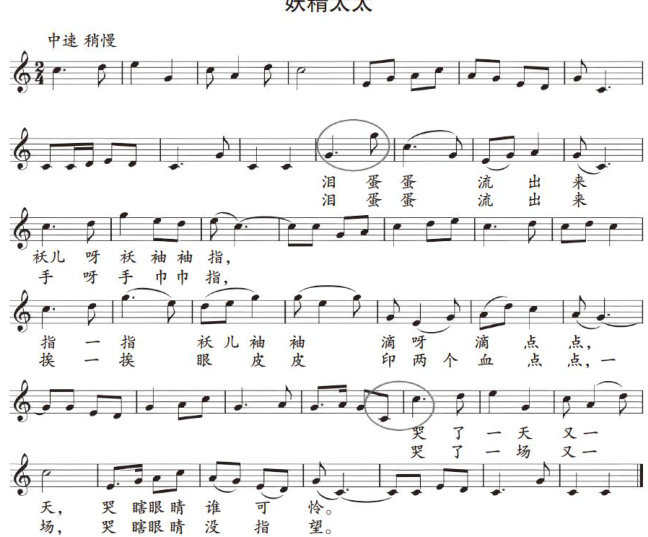

传承 | 广西鹿寨农事歌谣的传承意义及发展策略

传承 | 广西鹿寨农事歌谣的传承意义及发展策略

-

传承 | 非遗视野下西闫民歌的传承与保护探究

传承 | 非遗视野下西闫民歌的传承与保护探究

-

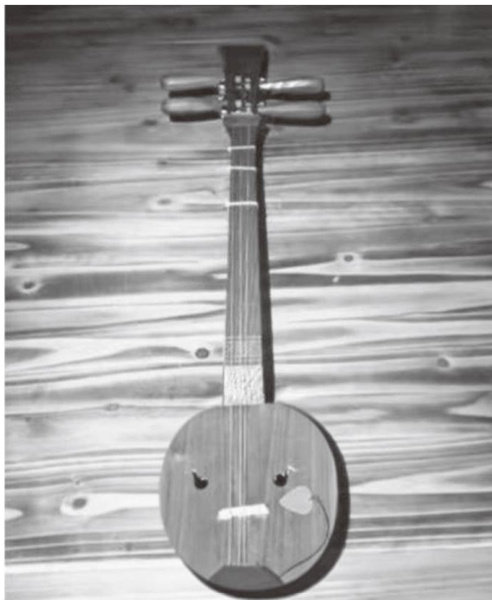

传承 | 广西三江侗族琵琶传承路径探析

传承 | 广西三江侗族琵琶传承路径探析

-

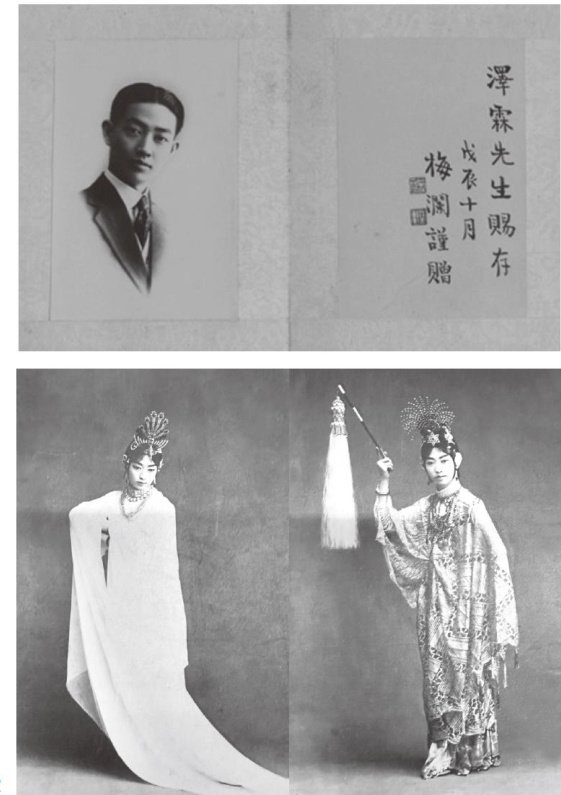

评论 | 从梅兰芳谨赠曾志剧照说开去

评论 | 从梅兰芳谨赠曾志剧照说开去

-

评论 | 从淮剧的演变浅析淮剧发展的困境

评论 | 从淮剧的演变浅析淮剧发展的困境

-

评论 | 温暖现实主义的影像诗学:空间建构、叙事节奏与成长叙事

评论 | 温暖现实主义的影像诗学:空间建构、叙事节奏与成长叙事

-

评论 | 新主流电影的语境叙事转向

评论 | 新主流电影的语境叙事转向

-

评论 | 论纪录片弘扬中华优秀传统文化的策略

评论 | 论纪录片弘扬中华优秀传统文化的策略

-

评论 | 从《盗梦剧场》看赫法什·谢克特舞团的戏剧效应与美学风格

评论 | 从《盗梦剧场》看赫法什·谢克特舞团的戏剧效应与美学风格

-

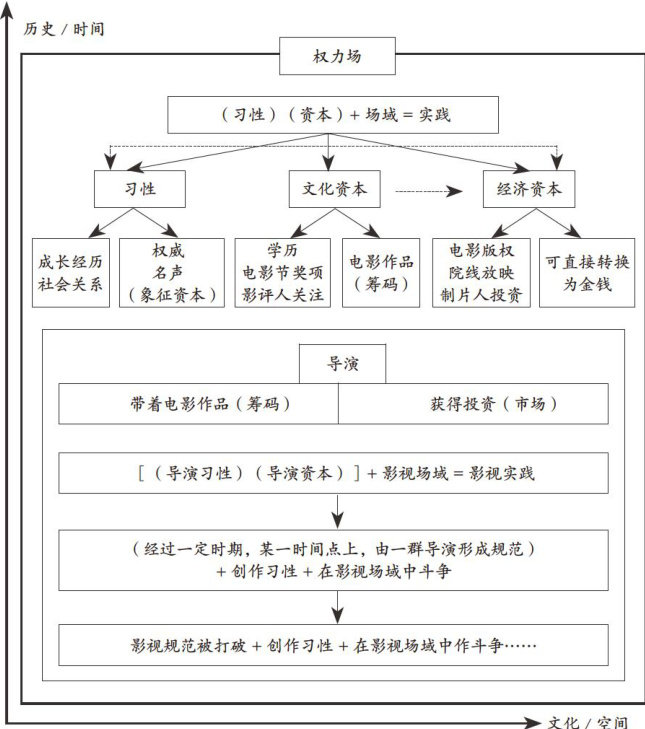

评论 | 场域理论视角下解读贾樟柯叙事策略的转变

评论 | 场域理论视角下解读贾樟柯叙事策略的转变

-

评论 | 多元叙事视点策略下《怪物》的文化心理和社会症候

评论 | 多元叙事视点策略下《怪物》的文化心理和社会症候

-

评论 | 恐惧与崇高的边界:斯特拉文斯基舞剧《春之祭》中的康德式崇高美学重构

评论 | 恐惧与崇高的边界:斯特拉文斯基舞剧《春之祭》中的康德式崇高美学重构

-

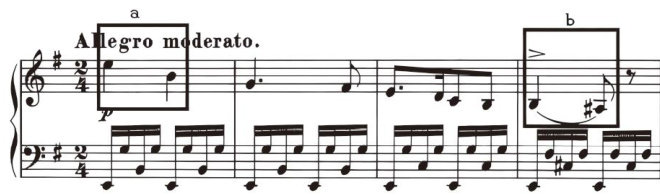

研究 | 格里格《e小调钢琴奏鸣曲》(op.7)音乐分析与演奏诠释(一)

研究 | 格里格《e小调钢琴奏鸣曲》(op.7)音乐分析与演奏诠释(一)

-

研究 | 陕西音乐风格的二胡演奏艺术探究

研究 | 陕西音乐风格的二胡演奏艺术探究

-

研究 | 音乐美学视域下扬琴演奏的意韵表达与审美体验

研究 | 音乐美学视域下扬琴演奏的意韵表达与审美体验

-

研究 | 《美丽的草原我的家》声乐技巧与歌曲特点分析

研究 | 《美丽的草原我的家》声乐技巧与歌曲特点分析

-

研究 | 《我心里不再感到青春火焰燃烧》艺术特征和演唱分析

研究 | 《我心里不再感到青春火焰燃烧》艺术特征和演唱分析

-

研究 | 黄河后套地区文化符号、民族形象与共同体意识的交织

研究 | 黄河后套地区文化符号、民族形象与共同体意识的交织

-

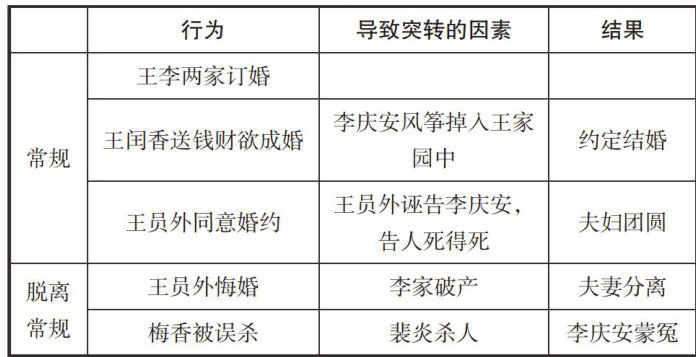

研究 | 《绯衣梦》深层结构研究

研究 | 《绯衣梦》深层结构研究

-

研究 | 数字时代的动画设计与地方文化传播

研究 | 数字时代的动画设计与地方文化传播

-

研究 | 藏彝走廊四川区域民族民间音乐文献研究综述

研究 | 藏彝走廊四川区域民族民间音乐文献研究综述

-

研究 | 平等之下的凝视、自然与神话

研究 | 平等之下的凝视、自然与神话

-

研究 | 类型谱系视角下的网络微短剧叙事机理研究

研究 | 类型谱系视角下的网络微短剧叙事机理研究

-

研究 | 剧集衍生综艺实践下跨媒介叙事理论的衍进

研究 | 剧集衍生综艺实践下跨媒介叙事理论的衍进

-

专题 | 数智化场域下的戏剧表演分析

专题 | 数智化场域下的戏剧表演分析

-

专题 | 人工智能艺术的创作机制与审美价值研究

专题 | 人工智能艺术的创作机制与审美价值研究

-

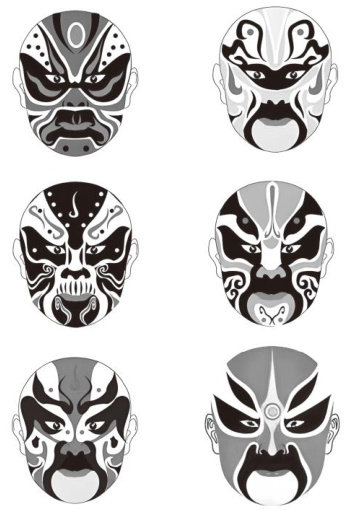

创新 | 数字时代戏曲图像的视觉符号解构与文化语义重构研究

创新 | 数字时代戏曲图像的视觉符号解构与文化语义重构研究

-

创新 | 从符号到场景:壮族文化提取及舞台转化创新路径研究

创新 | 从符号到场景:壮族文化提取及舞台转化创新路径研究

-

创新 | 传统戏曲在文创产品艺术设计中的设计策略

创新 | 传统戏曲在文创产品艺术设计中的设计策略

-

翻译 | 生态翻译学视角下对中国神话故事文化负载词英译策略的研究

翻译 | 生态翻译学视角下对中国神话故事文化负载词英译策略的研究

过往期刊

更多-

名家名作

2025年36期 -

名家名作

2025年35期 -

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录