目录

快速导航-

卷首语 | 艺术审美在主体间互动生成

卷首语 | 艺术审美在主体间互动生成

-

创新 | 北疆文化视域下内蒙古红色歌曲的传播与发展

创新 | 北疆文化视域下内蒙古红色歌曲的传播与发展

-

创新 | 呼伦贝尔蒙古族音乐旅游演艺再创造模式探析

创新 | 呼伦贝尔蒙古族音乐旅游演艺再创造模式探析

-

创新 | 文旅融合背景下呼伦贝尔地区蒙古族传统音乐再创造研究

创新 | 文旅融合背景下呼伦贝尔地区蒙古族传统音乐再创造研究

-

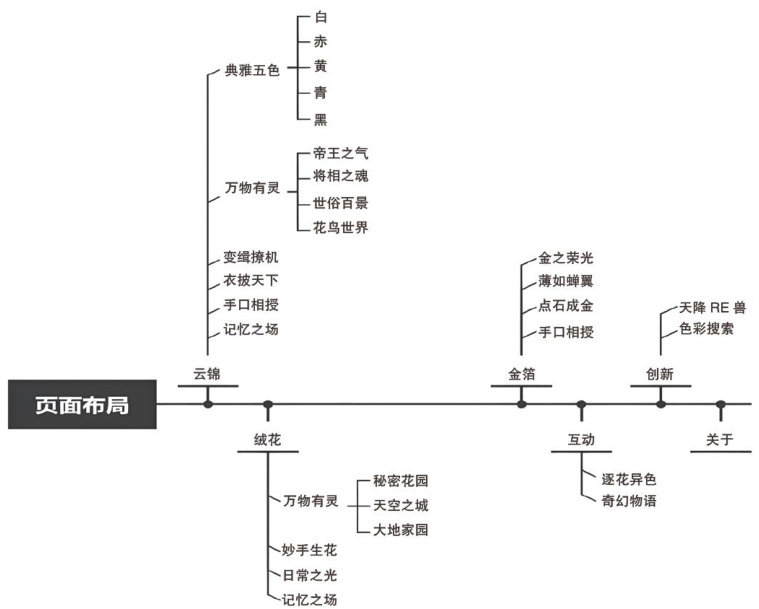

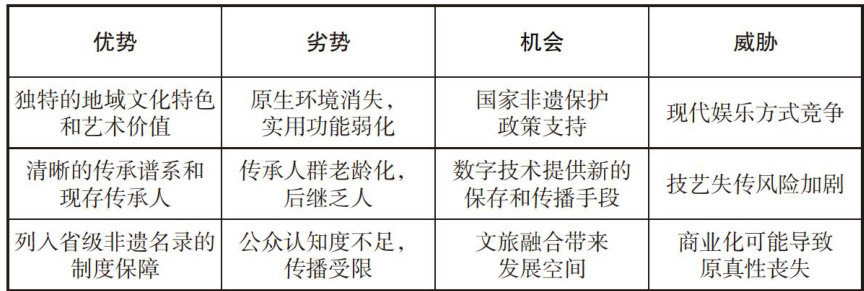

创新 | “三灶鹤舞”数字化平台的构建与应用

创新 | “三灶鹤舞”数字化平台的构建与应用

-

创新 | 新质生产力赋能川东非遗创造性转化和创新性发展研究

创新 | 新质生产力赋能川东非遗创造性转化和创新性发展研究

-

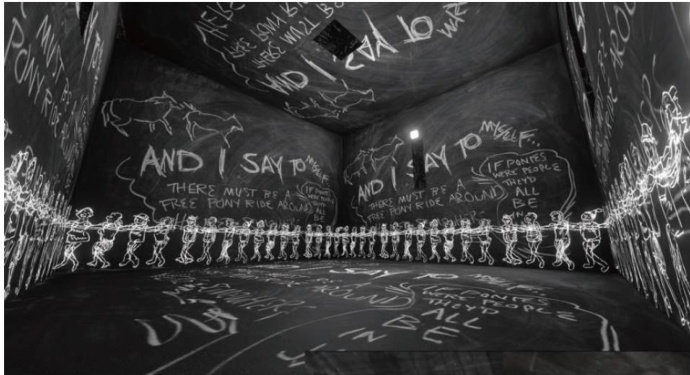

创新 | 沉浸与交互

创新 | 沉浸与交互

-

创新 | 人机共生的主体性反思

创新 | 人机共生的主体性反思

-

创新 | 叙事·意境·跨媒介:近年来国产动画电影的艺术表征与创新探索

创新 | 叙事·意境·跨媒介:近年来国产动画电影的艺术表征与创新探索

-

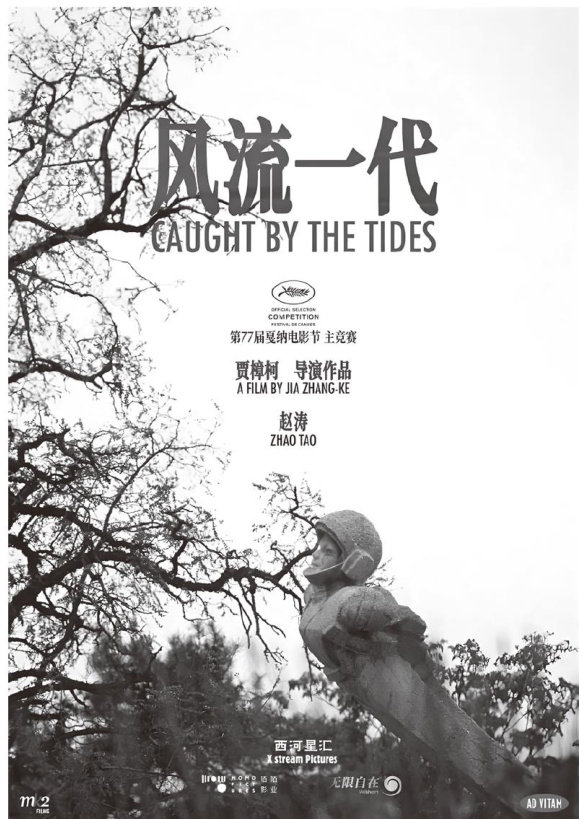

创新 | 探索新的电影语言

创新 | 探索新的电影语言

-

评论 | 从乐音到意象

评论 | 从乐音到意象

-

评论 | 书写与致敬

评论 | 书写与致敬

-

评论 | 《歌唱二小放牛郎》:声音影像中的小英雄传奇

评论 | 《歌唱二小放牛郎》:声音影像中的小英雄传奇

-

研究 | 传承中华优秀传统文化视角下对地方童谣主题动画创作的研究

研究 | 传承中华优秀传统文化视角下对地方童谣主题动画创作的研究

-

研究 | 论肖邦钢琴叙事曲的民族性

研究 | 论肖邦钢琴叙事曲的民族性

-

研究 | 泰国古典音乐的艺术特征与文化内涵研究

研究 | 泰国古典音乐的艺术特征与文化内涵研究

-

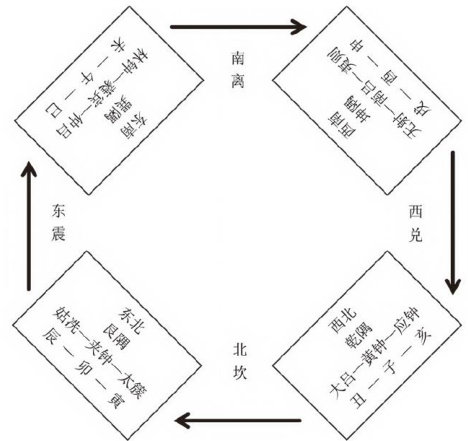

研究 | 古筝曲《夜深沉》演奏技巧分析

研究 | 古筝曲《夜深沉》演奏技巧分析

-

研究 | 中国风格弦乐四重奏音乐作品《打虎上山》的演奏风格及技巧

研究 | 中国风格弦乐四重奏音乐作品《打虎上山》的演奏风格及技巧

-

研究 | 合唱中指挥的角色功能与实践效用

研究 | 合唱中指挥的角色功能与实践效用

-

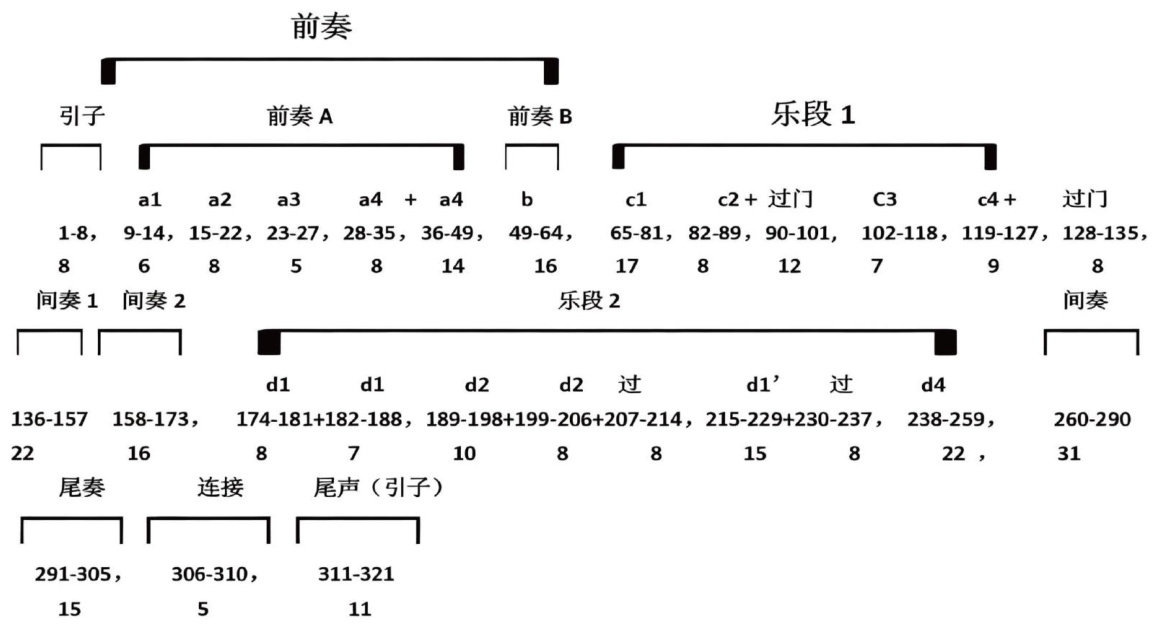

研究 | 时空坐标中的礼乐象征:宋仁宗朝乐悬建鼓方位配置考论

研究 | 时空坐标中的礼乐象征:宋仁宗朝乐悬建鼓方位配置考论

-

研究 | 戏曲唱腔技巧在民族声乐人物表达中的应用

研究 | 戏曲唱腔技巧在民族声乐人物表达中的应用

-

研究 | 从《寄弄》至《琴挑》:简析折子戏《琴挑》的舞台改编

研究 | 从《寄弄》至《琴挑》:简析折子戏《琴挑》的舞台改编

-

研究 | 从镖局看山西戏曲发展

研究 | 从镖局看山西戏曲发展

-

研究 | 好来宝与胡仁·乌力格尔互文关系研究

研究 | 好来宝与胡仁·乌力格尔互文关系研究

-

研究 | 川南丘陵地带汉族“车灯”音乐的生存土壤与民俗关联

研究 | 川南丘陵地带汉族“车灯”音乐的生存土壤与民俗关联

-

研究 | 中日女性形象的跨文化再呈现与本土化回应

研究 | 中日女性形象的跨文化再呈现与本土化回应

-

研究 | 黑色电影影像语言的本土化美学建构探索

研究 | 黑色电影影像语言的本土化美学建构探索

-

融合 | 红色精神融人陕西城市声音景观的流变

融合 | 红色精神融人陕西城市声音景观的流变

-

融合 | 声乐演唱中音乐理解、演唱技巧与情感表达的多元融合

融合 | 声乐演唱中音乐理解、演唱技巧与情感表达的多元融合

-

融合 | 当代融合艺术形式背景下中国水墨意境理论对互动影像设计的创作影响

融合 | 当代融合艺术形式背景下中国水墨意境理论对互动影像设计的创作影响

-

融合 | 中国双人舞传统元素与现代元素的结合分析

融合 | 中国双人舞传统元素与现代元素的结合分析

-

翻译 | 生态话语视角下的节气谣曲翻译

翻译 | 生态话语视角下的节气谣曲翻译

过往期刊

更多-

名家名作

2025年30期 -

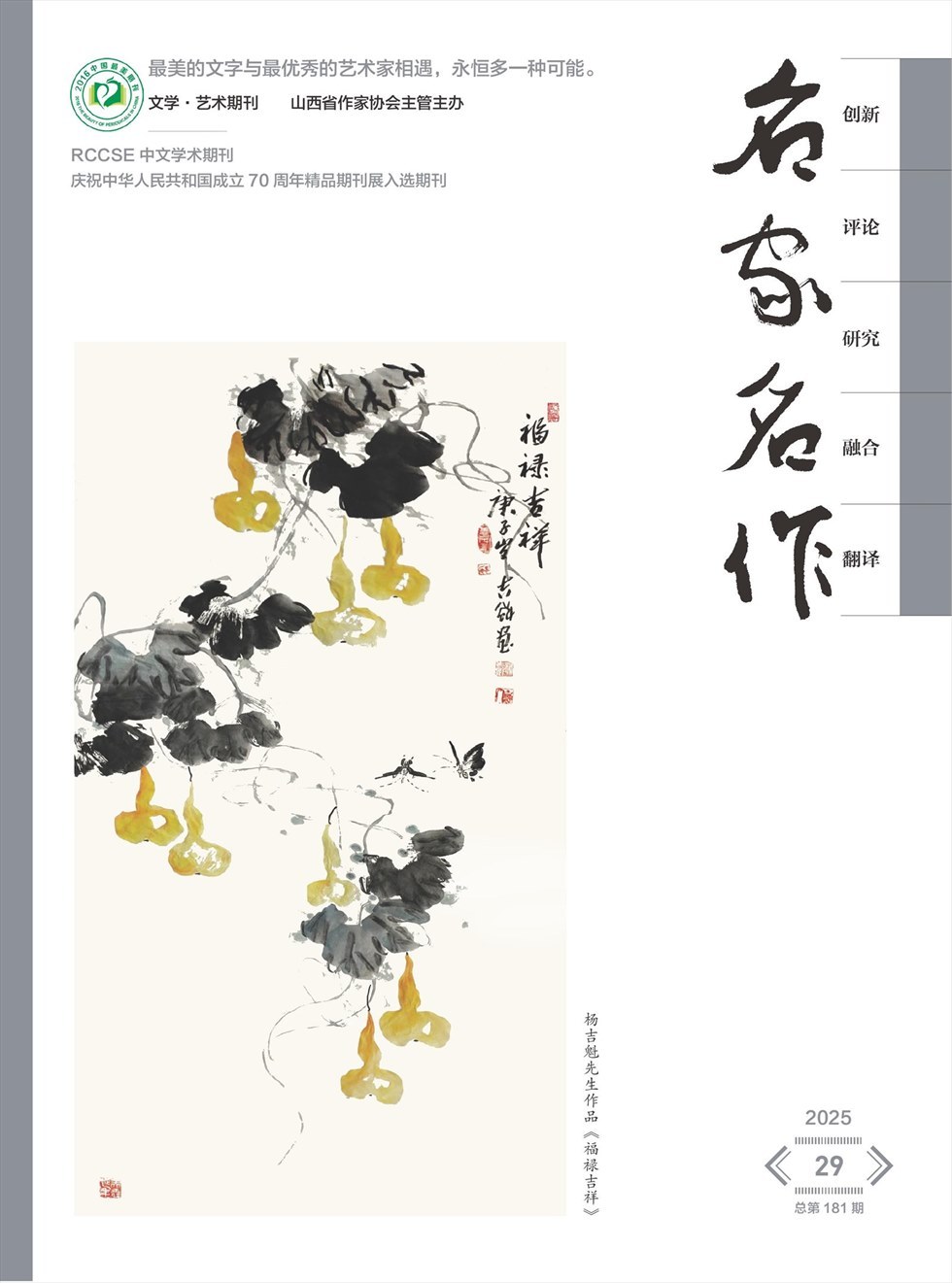

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录