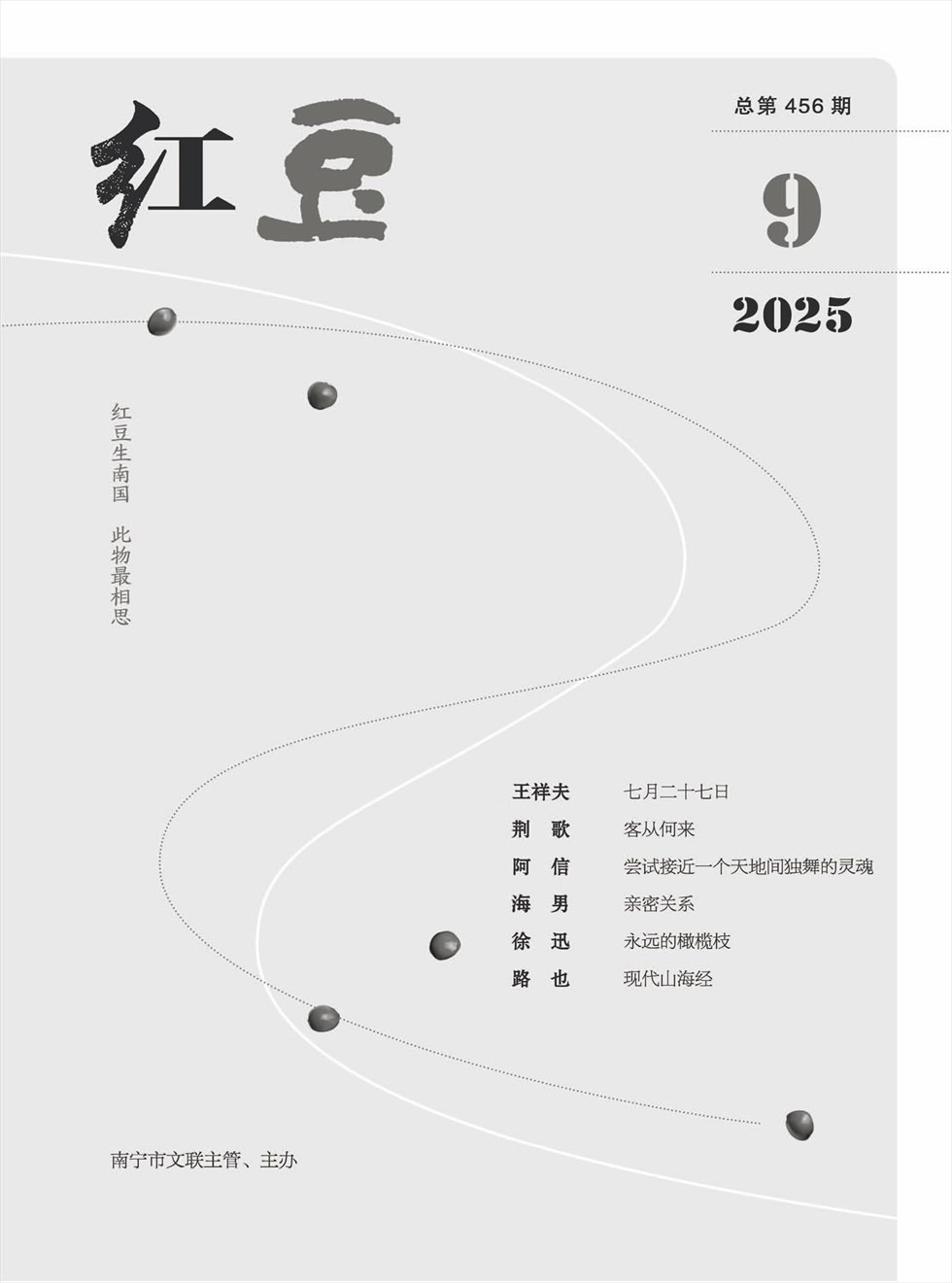

目录

快速导航-

主编荐读 | 七月二十七日

主编荐读 | 七月二十七日

-

主编荐读 | 伦理重负下的人性之殇

主编荐读 | 伦理重负下的人性之殇

-

主编荐读 | 客从何来

主编荐读 | 客从何来

-

主编荐读 | 痴人荆歌

主编荐读 | 痴人荆歌

-

主编荐读 | 尝试接近一个天地间独舞的灵魂(组诗)

主编荐读 | 尝试接近一个天地间独舞的灵魂(组诗)

-

主编荐读 | 雪域诗魂:阿信诗歌的自然辩证法

主编荐读 | 雪域诗魂:阿信诗歌的自然辩证法

-

小说长廊 | 亲密关系

小说长廊 | 亲密关系

-

小说长廊 | 心墨黄山

小说长廊 | 心墨黄山

-

小说长廊 | 铁芒萁

小说长廊 | 铁芒萁

-

小说长廊 | 一根筋钟二辰

小说长廊 | 一根筋钟二辰

-

散文空间 | 永远的橄榄枝

散文空间 | 永远的橄榄枝

-

散文空间 | 朱陈匠事

散文空间 | 朱陈匠事

-

散文空间 | 崖州古城

散文空间 | 崖州古城

-

散文空间 | 春天里的锈

散文空间 | 春天里的锈

-

诗歌部落 | 现代山海经(组诗)

诗歌部落 | 现代山海经(组诗)

-

诗歌部落 | 山河刻度(组诗)

诗歌部落 | 山河刻度(组诗)

-

诗歌部落 | 故土的回响(组诗)

诗歌部落 | 故土的回响(组诗)

-

诗歌部落 | 在太行山上(组诗)

诗歌部落 | 在太行山上(组诗)

-

诗歌部落 | 漂泊记(组诗)

诗歌部落 | 漂泊记(组诗)

-

诗歌部落 | 墨镜(组诗)

诗歌部落 | 墨镜(组诗)

-

诗歌部落 | 冥想书(组诗)

诗歌部落 | 冥想书(组诗)

-

诗歌部落 | 岭南人文印记(组诗)

诗歌部落 | 岭南人文印记(组诗)

-

诗歌部落 | 人间况味(组诗)

诗歌部落 | 人间况味(组诗)

-

翰墨丹青 | 光影里的赤子心

翰墨丹青 | 光影里的赤子心

登录

登录