目录

快速导航-

卷首 | 善待孩子的“无用”爱好

卷首 | 善待孩子的“无用”爱好

-

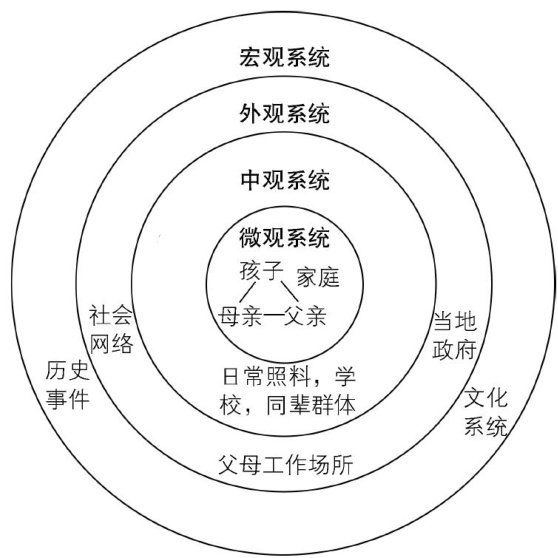

学术空间 | 累积生态风险对儿童学业成就影响的研究综述

学术空间 | 累积生态风险对儿童学业成就影响的研究综述

-

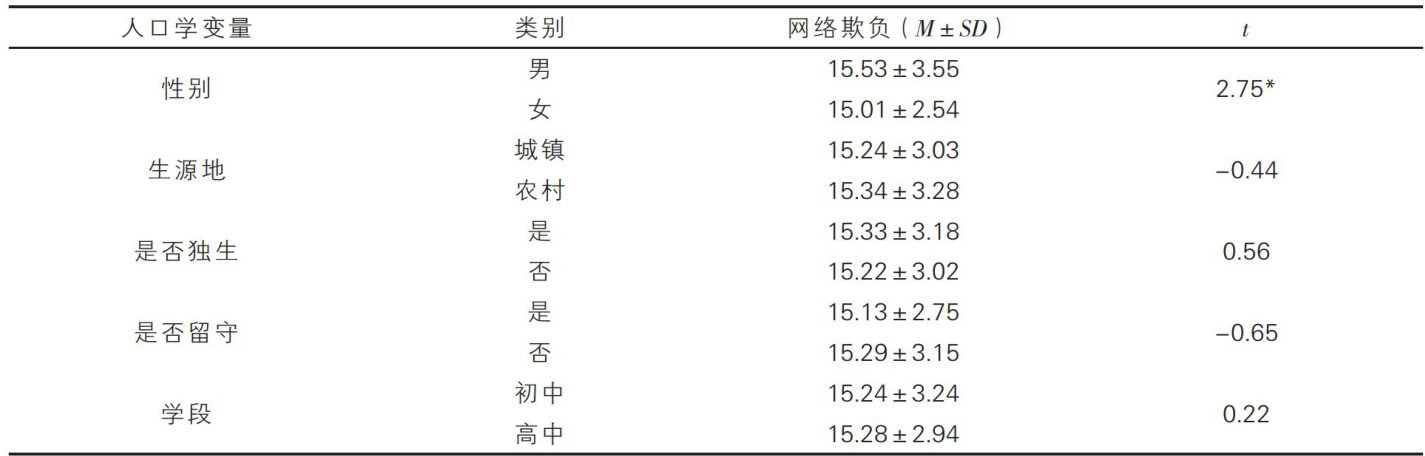

研究实践 | 中学生冷酷无情特质对网络欺负的影响:基本心理需求的调节作用

研究实践 | 中学生冷酷无情特质对网络欺负的影响:基本心理需求的调节作用

-

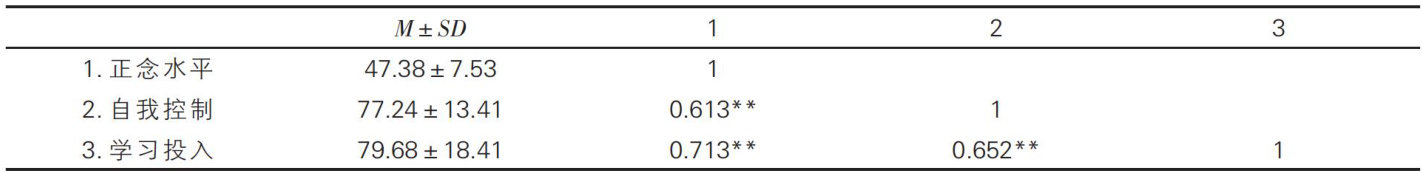

研究实践 | 正念水平对高中生学习投入的影响:自我控制的中介作用

研究实践 | 正念水平对高中生学习投入的影响:自我控制的中介作用

-

专栏 | 中小学系统如何支持学习障碍儿童的发展?

专栏 | 中小学系统如何支持学习障碍儿童的发展?

-

课程思考 | 心理学流派技术在中小学心理课中的应用限制与实效提升

课程思考 | 心理学流派技术在中小学心理课中的应用限制与实效提升

-

活动设计 | 我的“良言转化器”

活动设计 | 我的“良言转化器”

-

活动设计 | 换位思考“四部曲”

活动设计 | 换位思考“四部曲”

-

活动设计 | 关于“我”的评论区

活动设计 | 关于“我”的评论区

-

咨询方略 | 从概念沉降到主体间互动

咨询方略 | 从概念沉降到主体间互动

-

辅导个案 | 从忧郁自伤到乐观自信

辅导个案 | 从忧郁自伤到乐观自信

-

辅导个案 | 助力“含羞草”勇敢地抬头

辅导个案 | 助力“含羞草”勇敢地抬头

-

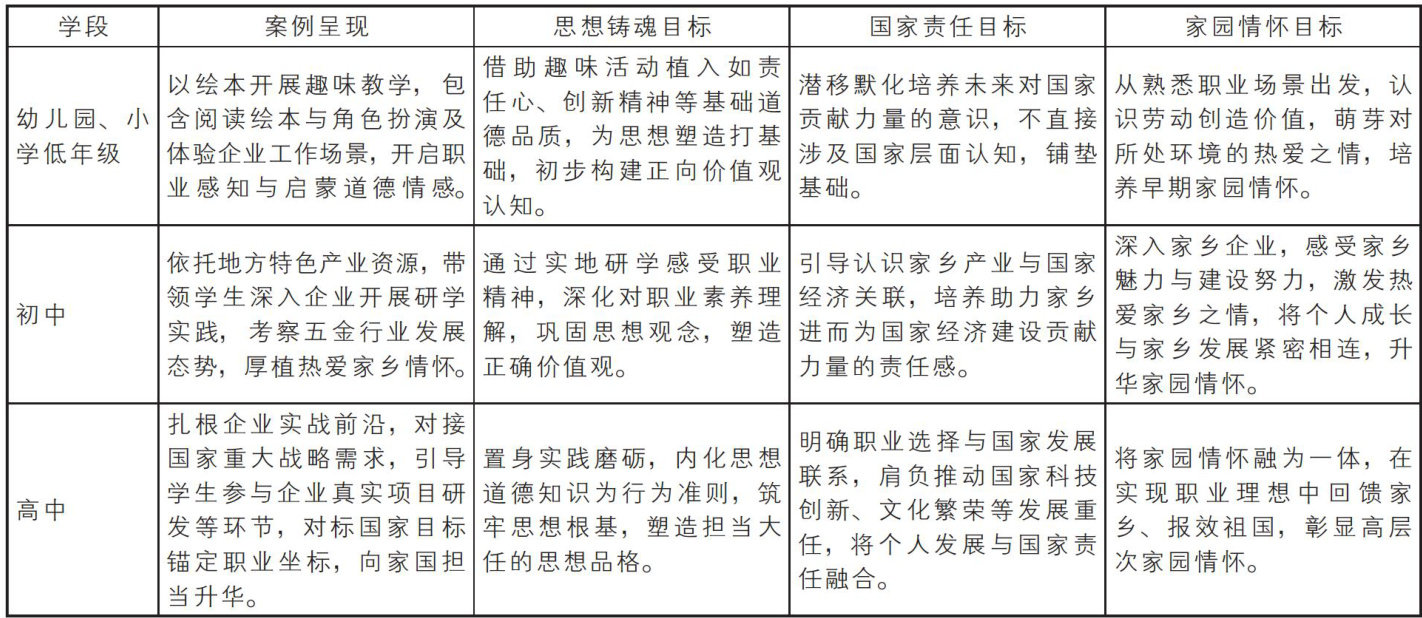

生涯教育 | 融入课程思政的中小学职业生涯教育实践

生涯教育 | 融入课程思政的中小学职业生涯教育实践

-

一线快递 | 情境一体验一感悟:小学德育活动渗透生命教育的实践路径

一线快递 | 情境一体验一感悟:小学德育活动渗透生命教育的实践路径

-

一线快递 | 产教融合背景下中职生实习期间心理适应问题及对策建议

一线快递 | 产教融合背景下中职生实习期间心理适应问题及对策建议

-

一线快递 | 赋能亲子关系:跨媒介视域下小学亲子电影心理健康教育活动的实践探索

一线快递 | 赋能亲子关系:跨媒介视域下小学亲子电影心理健康教育活动的实践探索

-

心理班会 | 心有“阻尼”助力成长

心理班会 | 心有“阻尼”助力成长

-

家教心主张 | 坦然谈性,护航青春

家教心主张 | 坦然谈性,护航青春

-

封面人物 | 封面人物档案

封面人物 | 封面人物档案

过往期刊

更多-

中小学心理健康教育

2025年33期 -

中小学心理健康教育

2025年32期 -

中小学心理健康教育

2025年31期 -

中小学心理健康教育

2025年30期 -

中小学心理健康教育

2025年29期 -

中小学心理健康教育

2025年28期 -

中小学心理健康教育

2025年27期 -

中小学心理健康教育

2025年26期 -

中小学心理健康教育

2025年25期 -

中小学心理健康教育

2025年24期 -

中小学心理健康教育

2025年23期 -

中小学心理健康教育

2025年22期 -

中小学心理健康教育

2025年21期 -

中小学心理健康教育

2025年20期 -

中小学心理健康教育

2025年19期 -

中小学心理健康教育

2025年18期 -

中小学心理健康教育

2025年17期 -

中小学心理健康教育

2025年16期 -

中小学心理健康教育

2025年15期 -

中小学心理健康教育

2025年14期 -

中小学心理健康教育

2025年13期 -

中小学心理健康教育

2025年12期 -

中小学心理健康教育

2025年11期 -

中小学心理健康教育

2025年10期 -

中小学心理健康教育

2025年09期 -

中小学心理健康教育

2025年08期 -

中小学心理健康教育

2025年07期 -

中小学心理健康教育

2025年06期 -

中小学心理健康教育

2025年05期 -

中小学心理健康教育

2025年04期 -

中小学心理健康教育

2025年03期 -

中小学心理健康教育

2025年02期 -

中小学心理健康教育

2025年01期

登录

登录