目录

快速导航-

东亚文明研究 | 明治维新至第一次世界大战前日本钢铁工业的历史特征

东亚文明研究 | 明治维新至第一次世界大战前日本钢铁工业的历史特征

-

东亚文明研究 | 政治话语、国民觉悟、历史观创造:“世界史”叙事框架下日俄战争认识的三重建构

东亚文明研究 | 政治话语、国民觉悟、历史观创造:“世界史”叙事框架下日俄战争认识的三重建构

-

东亚文明研究 | 九一八事变到七七事变期间矢内原忠雄对中日认识的变化

东亚文明研究 | 九一八事变到七七事变期间矢内原忠雄对中日认识的变化

-

东亚文明研究 | 无从自由:日本河合荣治郎自由主义研究

东亚文明研究 | 无从自由:日本河合荣治郎自由主义研究

-

欧美文明研究 | 中世纪末期英国货币制度转型问题初探

欧美文明研究 | 中世纪末期英国货币制度转型问题初探

-

欧美文明研究 | 从军事堡垒到权力象征:12-17世纪法国城堡社会功能的变迁

欧美文明研究 | 从军事堡垒到权力象征:12-17世纪法国城堡社会功能的变迁

-

欧美文明研究 | 19世纪德国中小学教育现代化转型路径与启示

欧美文明研究 | 19世纪德国中小学教育现代化转型路径与启示

-

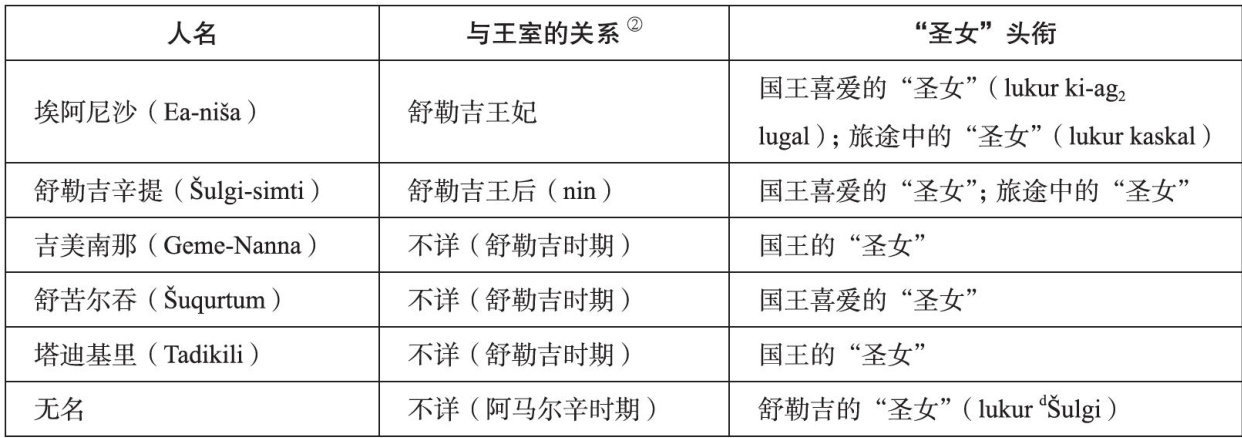

古典文明研究 | 王室宗教妇女与乌尔第三王朝的国家治理

古典文明研究 | 王室宗教妇女与乌尔第三王朝的国家治理

-

古典文明研究 | 古埃及新王国时期土地管理机构的特征

古典文明研究 | 古埃及新王国时期土地管理机构的特征

-

古典文明研究 | 古埃及新王国时期的王权对外宣传

古典文明研究 | 古埃及新王国时期的王权对外宣传

-

史学理论与史学史 | 从外交史到跨国史:欧美学界关于战后美德关系史研究的主题、方法与趋向

史学理论与史学史 | 从外交史到跨国史:欧美学界关于战后美德关系史研究的主题、方法与趋向

-

史学理论与史学史 | 从“西班牙边地”到“西半球史”博尔顿与美洲史研究

史学理论与史学史 | 从“西班牙边地”到“西半球史”博尔顿与美洲史研究

-

史学理论与史学史 | “中国日本史学会2025年工作年会:纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年学术研讨会筹备会议在举行

史学理论与史学史 | “中国日本史学会2025年工作年会:纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年学术研讨会筹备会议在举行

登录

登录