目录

快速导航-

涉台法律问题研究 | 公法上健康权规范的建构及功能

涉台法律问题研究 | 公法上健康权规范的建构及功能

-

专题:知识产权法学 | 人工智能生成内容著作权侵权判定的困境与纾解

专题:知识产权法学 | 人工智能生成内容著作权侵权判定的困境与纾解

-

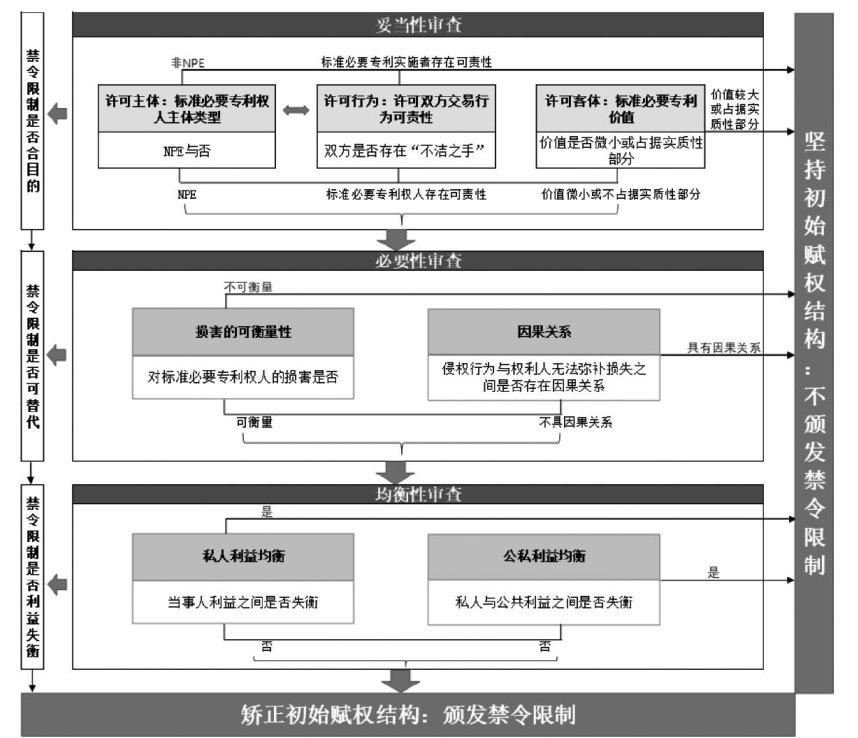

专题:知识产权法学 | 比例原则在标准必要专利禁令救济限制中的适用及展开

专题:知识产权法学 | 比例原则在标准必要专利禁令救济限制中的适用及展开

-

前沿法律问题研究 | 中国特色社会主义劳动法制的现代性展现

前沿法律问题研究 | 中国特色社会主义劳动法制的现代性展现

-

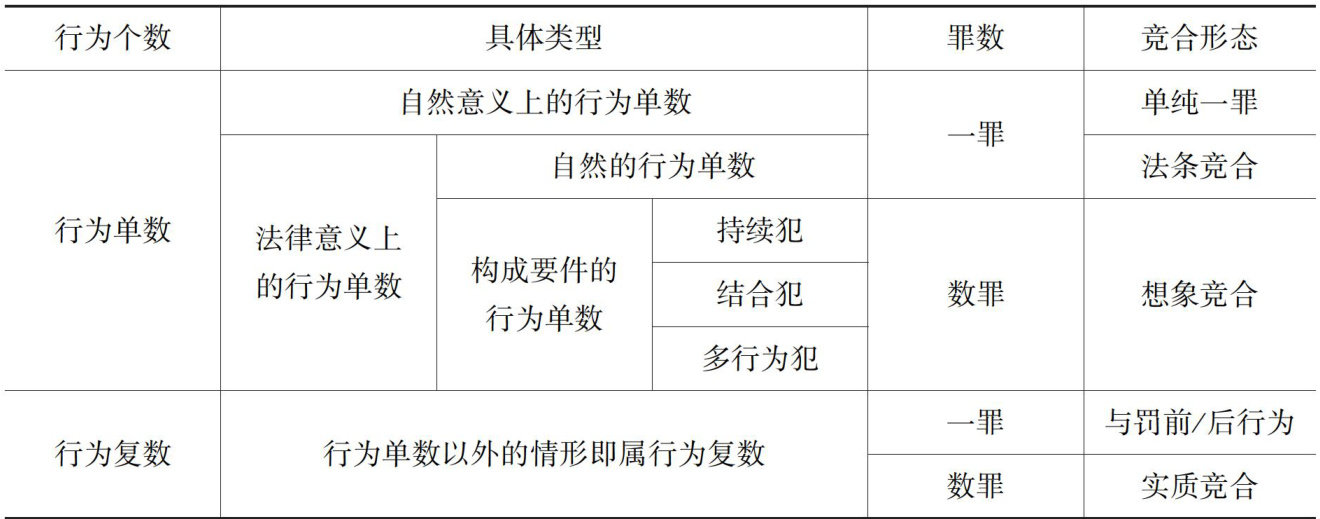

前沿法律问题研究 | 刑事诉讼客体与罪数的三种关系模式及其启示

前沿法律问题研究 | 刑事诉讼客体与罪数的三种关系模式及其启示

-

前沿法律问题研究 | 在线仲裁运用区块链技术的问题研究

前沿法律问题研究 | 在线仲裁运用区块链技术的问题研究

-

前沿法律问题研究 | 单边域外经济制裁的国际法规制及中国因应

前沿法律问题研究 | 单边域外经济制裁的国际法规制及中国因应

-

前沿法律问题研究 | 回应性监管理论视角下公平竞争审查的制度检视和优化路径

前沿法律问题研究 | 回应性监管理论视角下公平竞争审查的制度检视和优化路径

登录

登录