目录

快速导航-

卷首语 | 恰到好处的人生

卷首语 | 恰到好处的人生

-

醉墨艺海 | 遗忘

醉墨艺海 | 遗忘

-

醉墨艺海 | 日子

醉墨艺海 | 日子

-

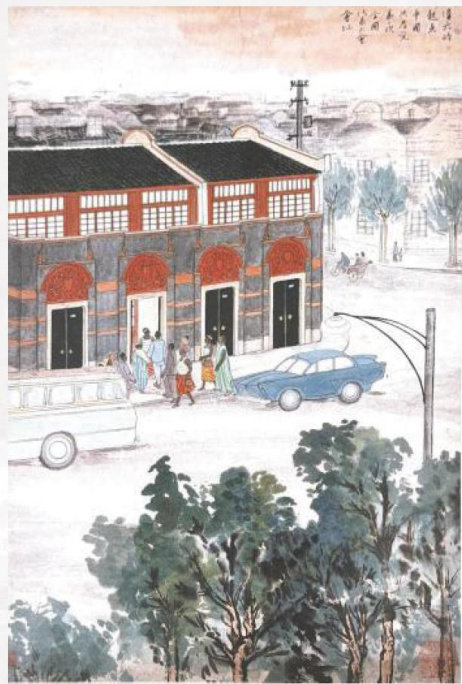

绚丽画彩 | 时代印记:陆俨少20世纪中期城镇题材绘画

绚丽画彩 | 时代印记:陆俨少20世纪中期城镇题材绘画

-

绚丽画彩 | 李世倬绘画语言解读

绚丽画彩 | 李世倬绘画语言解读

-

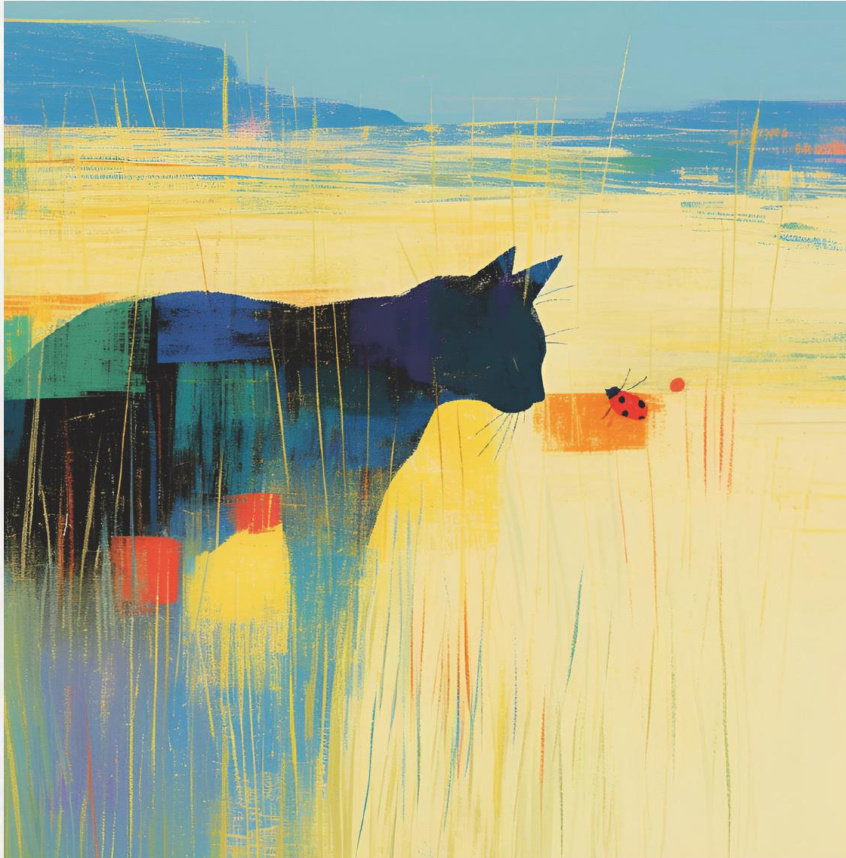

美术与设计 | 当代风景油画创作中的写意性

美术与设计 | 当代风景油画创作中的写意性

-

美术与设计 | 工笔人物画中的线

美术与设计 | 工笔人物画中的线

-

美术与设计 | 面孔与众相:中西方近现代儿童形象的建构比较策略

美术与设计 | 面孔与众相:中西方近现代儿童形象的建构比较策略

-

美术与设计 | 意境美学在现代空间设计中的运用

美术与设计 | 意境美学在现代空间设计中的运用

-

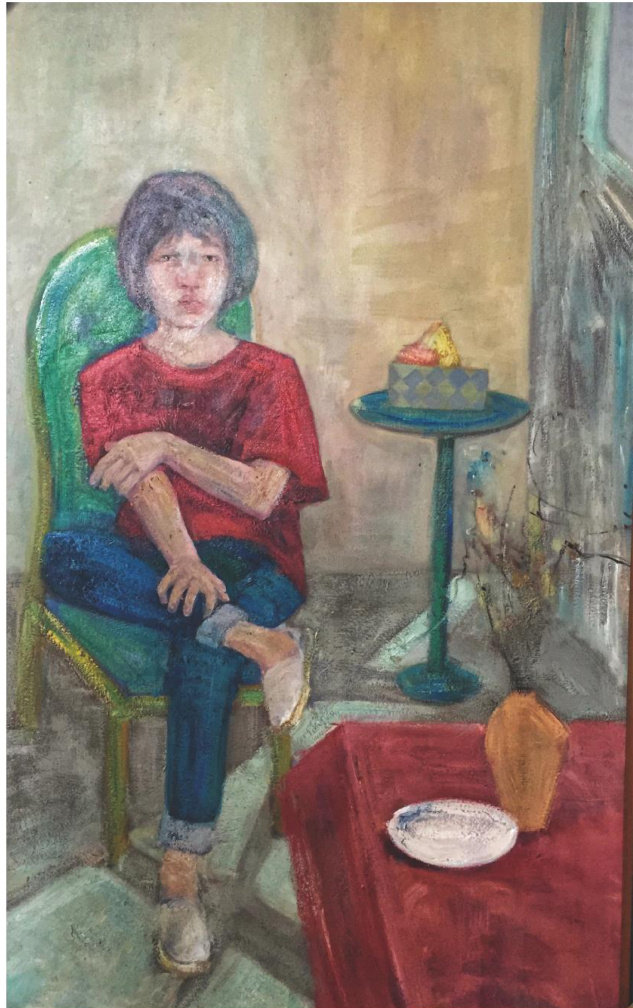

美术与设计 | 国外具象人物油画绘画语言研究及其对中国的启示

美术与设计 | 国外具象人物油画绘画语言研究及其对中国的启示

-

美术与设计 | 素描在现代绘画创作中的运用

美术与设计 | 素描在现代绘画创作中的运用

-

美术与设计 | 美术设计语言与传统书法技法的融合创新与表现形式

美术与设计 | 美术设计语言与传统书法技法的融合创新与表现形式

-

美术与设计 | 平面设计在当代艺术展览中的视觉策略与文化干预

美术与设计 | 平面设计在当代艺术展览中的视觉策略与文化干预

-

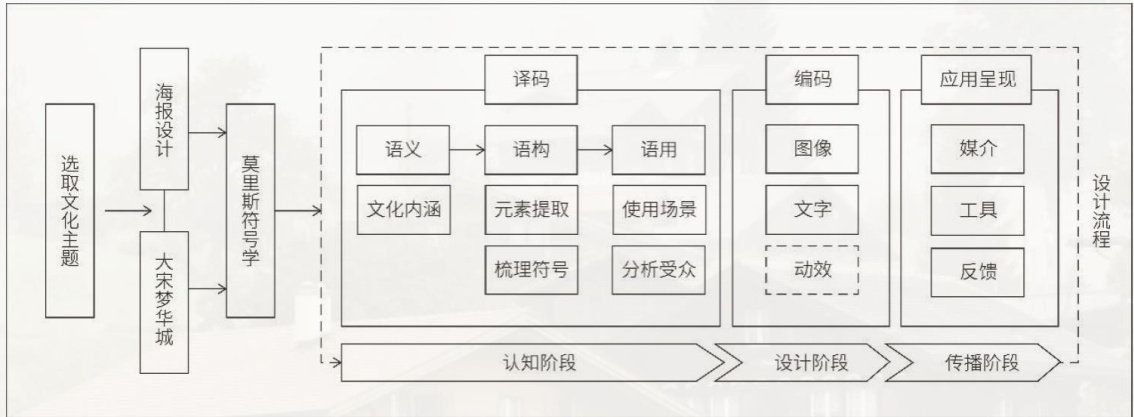

美术与设计 | 莫里斯符号学视域下的海报设计

美术与设计 | 莫里斯符号学视域下的海报设计

-

美术与设计 | 心理感知视角下的环境艺术设计色彩应用

美术与设计 | 心理感知视角下的环境艺术设计色彩应用

-

美术与设计 | 品牌形象塑造中视觉传达设计的实践

美术与设计 | 品牌形象塑造中视觉传达设计的实践

-

美术与设计 | 现代文创视角下传统漆艺与国画山水的审美互鉴与设计融合

美术与设计 | 现代文创视角下传统漆艺与国画山水的审美互鉴与设计融合

-

舞蹈与舞台 | 沉浸式戏剧表演中三维环绕声效的空间构建

舞蹈与舞台 | 沉浸式戏剧表演中三维环绕声效的空间构建

-

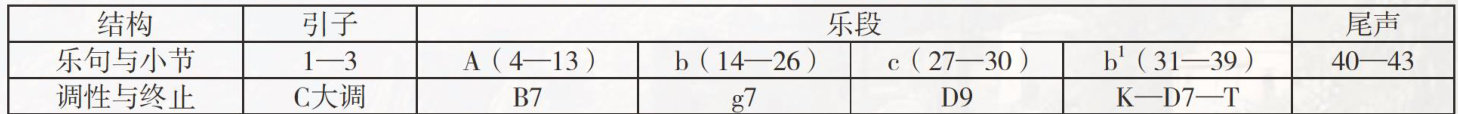

舞蹈与舞台 | 传统“二人台”牌子曲曲式形态

舞蹈与舞台 | 传统“二人台”牌子曲曲式形态

-

舞蹈与舞台 | 如何提升舞蹈演员情感表现力

舞蹈与舞台 | 如何提升舞蹈演员情感表现力

-

舞蹈与舞台 | 城市文化基因的舞台活化:原创音乐剧《对鸟》创作中浙江精神的当代诠释

舞蹈与舞台 | 城市文化基因的舞台活化:原创音乐剧《对鸟》创作中浙江精神的当代诠释

-

舞蹈与舞台 | “请回娘家”的湖北黄梅戏舞蹈表演

舞蹈与舞台 | “请回娘家”的湖北黄梅戏舞蹈表演

-

舞蹈与舞台 | 文化馆视角下的群文舞蹈创作与地方文化认同感培养

舞蹈与舞台 | 文化馆视角下的群文舞蹈创作与地方文化认同感培养

-

舞蹈与舞台 | 歌舞剧院舞台化装造型设计的创新与发展

舞蹈与舞台 | 歌舞剧院舞台化装造型设计的创新与发展

-

舞蹈与舞台 | 传统与时尚元素在歌舞剧院化装造型中的融合

舞蹈与舞台 | 传统与时尚元素在歌舞剧院化装造型中的融合

-

音乐律动 | 浪漫主义钢琴作品演奏中的音色变化与风格特征

音乐律动 | 浪漫主义钢琴作品演奏中的音色变化与风格特征

-

音乐律动 | 黄自艺术歌曲《思乡》演唱中的“抑扬”处理与艺术表现

音乐律动 | 黄自艺术歌曲《思乡》演唱中的“抑扬”处理与艺术表现

-

音乐律动 | 宋词声乐作品演唱中戏曲唱腔的运用与意境塑造

音乐律动 | 宋词声乐作品演唱中戏曲唱腔的运用与意境塑造

-

音乐律动 | 戏剧音乐的时间性

音乐律动 | 戏剧音乐的时间性

-

音乐律动 | AI赋能的“钢琴+音乐”跨界演出创作

音乐律动 | AI赋能的“钢琴+音乐”跨界演出创作

-

音乐律动 | 理查·斯特劳斯《沉睡吧,我的灵魂》Op.27No.1音乐分析

音乐律动 | 理查·斯特劳斯《沉睡吧,我的灵魂》Op.27No.1音乐分析

-

音乐律动 | 音乐表演中“表演焦虑”问题的主要成因

音乐律动 | 音乐表演中“表演焦虑”问题的主要成因

-

音乐律动 | 和声在钢琴即兴伴奏中的应用

音乐律动 | 和声在钢琴即兴伴奏中的应用

-

音乐律动 | 利盖蒂早期音乐创作特征

音乐律动 | 利盖蒂早期音乐创作特征

-

音乐律动 | 中国艺术歌曲的同期录音技术

音乐律动 | 中国艺术歌曲的同期录音技术

-

音乐律动 | GRAF钢琴的踏板运用对现代钢琴演奏的启示

音乐律动 | GRAF钢琴的踏板运用对现代钢琴演奏的启示

-

音乐律动 | 儿童诗歌中象似性的应用及其对儿童发展的影响

音乐律动 | 儿童诗歌中象似性的应用及其对儿童发展的影响

-

音乐律动 | 中国传统音乐旋律元素在音乐创作中的运用

音乐律动 | 中国传统音乐旋律元素在音乐创作中的运用

-

音乐律动 | 高校音乐创作中民族元素的融合与创新

音乐律动 | 高校音乐创作中民族元素的融合与创新

-

音乐律动 | 音乐审美实践中的身体主体性

音乐律动 | 音乐审美实践中的身体主体性

-

音乐律动 | 中国传统音乐中的文乐共生

音乐律动 | 中国传统音乐中的文乐共生

-

影视与数字化 | 文化自信视野下中国动画造型的民族性表达传播

影视与数字化 | 文化自信视野下中国动画造型的民族性表达传播

-

影视与数字化 | 影视配音中人物声音造型的功能

影视与数字化 | 影视配音中人物声音造型的功能

-

影视与数字化 | 具身传播视角下的《玛纳斯》史诗演唱艺术

影视与数字化 | 具身传播视角下的《玛纳斯》史诗演唱艺术

-

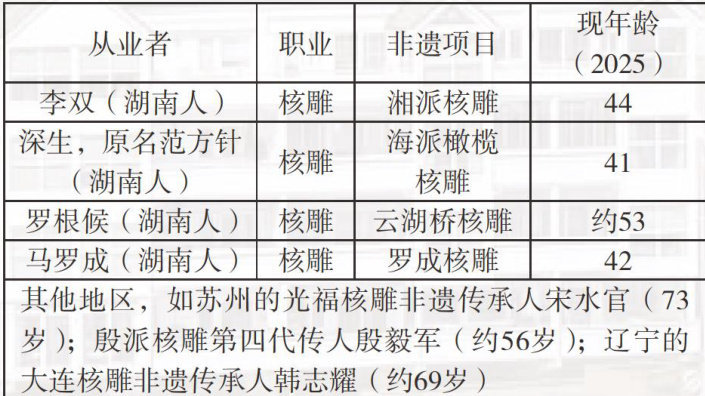

文化保护 | 湘派核雕的文化根脉与创新基因

文化保护 | 湘派核雕的文化根脉与创新基因

-

文化保护 | 从水墨到像素:美术非遗元素数字化传承的路径

文化保护 | 从水墨到像素:美术非遗元素数字化传承的路径

-

文化保护 | 旧州壮族绣球艺术的美学欣赏

文化保护 | 旧州壮族绣球艺术的美学欣赏

-

文化保护 | 乡村振兴背景下广西民族村落的环境艺术设计传承与创新

文化保护 | 乡村振兴背景下广西民族村落的环境艺术设计传承与创新

-

文化保护 | 数字技术赋能下“非遗”传统舞蹈的传播路径

文化保护 | 数字技术赋能下“非遗”传统舞蹈的传播路径

-

文化保护 | 丝绸之路文化符号融人当代视觉艺术的路径与表达方式

文化保护 | 丝绸之路文化符号融人当代视觉艺术的路径与表达方式

-

文化保护 | 互融·共生·协同:湘北“ 洞庭渔歌”音乐表演生态

文化保护 | 互融·共生·协同:湘北“ 洞庭渔歌”音乐表演生态

-

艺教论坛 | 筝曲《行者》止音教学中的“三维模式”应用

艺教论坛 | 筝曲《行者》止音教学中的“三维模式”应用

-

艺教论坛 | 聚焦声乐教学:情感表达与审美能力培养的重要性解读

艺教论坛 | 聚焦声乐教学:情感表达与审美能力培养的重要性解读

-

艺教论坛 | 地方音乐资源与高职声乐课程教学模式的深度融合

艺教论坛 | 地方音乐资源与高职声乐课程教学模式的深度融合

-

艺教论坛 | 公共艺术《音乐欣赏》课程创新教学

艺教论坛 | 公共艺术《音乐欣赏》课程创新教学

-

艺教论坛 | ‘沉浸·共鸣·生成”:高中音乐鉴赏中的体验式教学融合

艺教论坛 | ‘沉浸·共鸣·生成”:高中音乐鉴赏中的体验式教学融合

-

佳作赏析 | 佳作赏析

佳作赏析 | 佳作赏析

-

佳作赏析 | 《忍香青蕊》服装设计

佳作赏析 | 《忍香青蕊》服装设计

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年36期 -

艺术大观

2025年35期 -

艺术大观

2025年34期 -

艺术大观

2025年33期 -

艺术大观

2025年32期 -

艺术大观

2025年31期 -

艺术大观

2025年30期 -

艺术大观

2025年29期 -

艺术大观

2025年28期 -

艺术大观

2025年27期 -

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录