目录

快速导航-

卷首语 | 宁静的秋天

卷首语 | 宁静的秋天

-

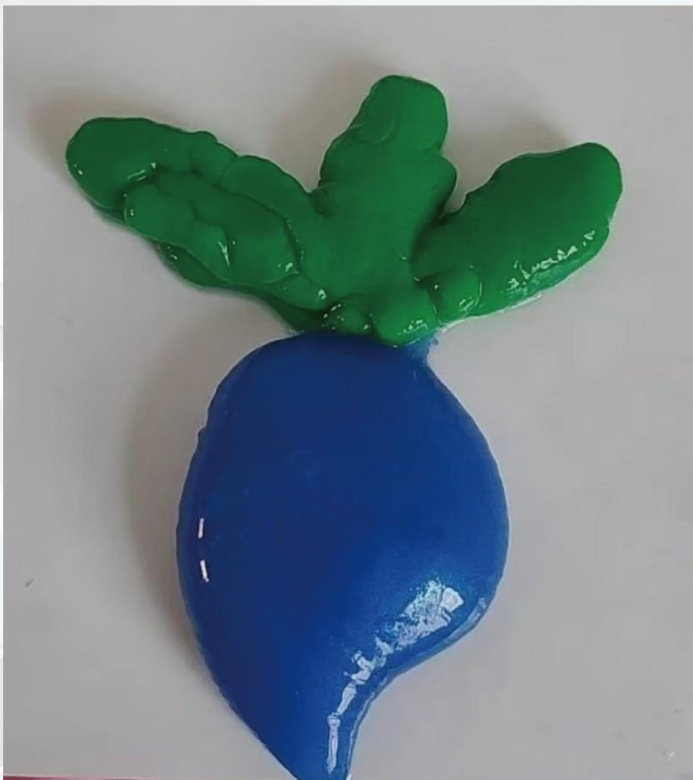

醉墨艺海 | 蓝色萝卜

醉墨艺海 | 蓝色萝卜

-

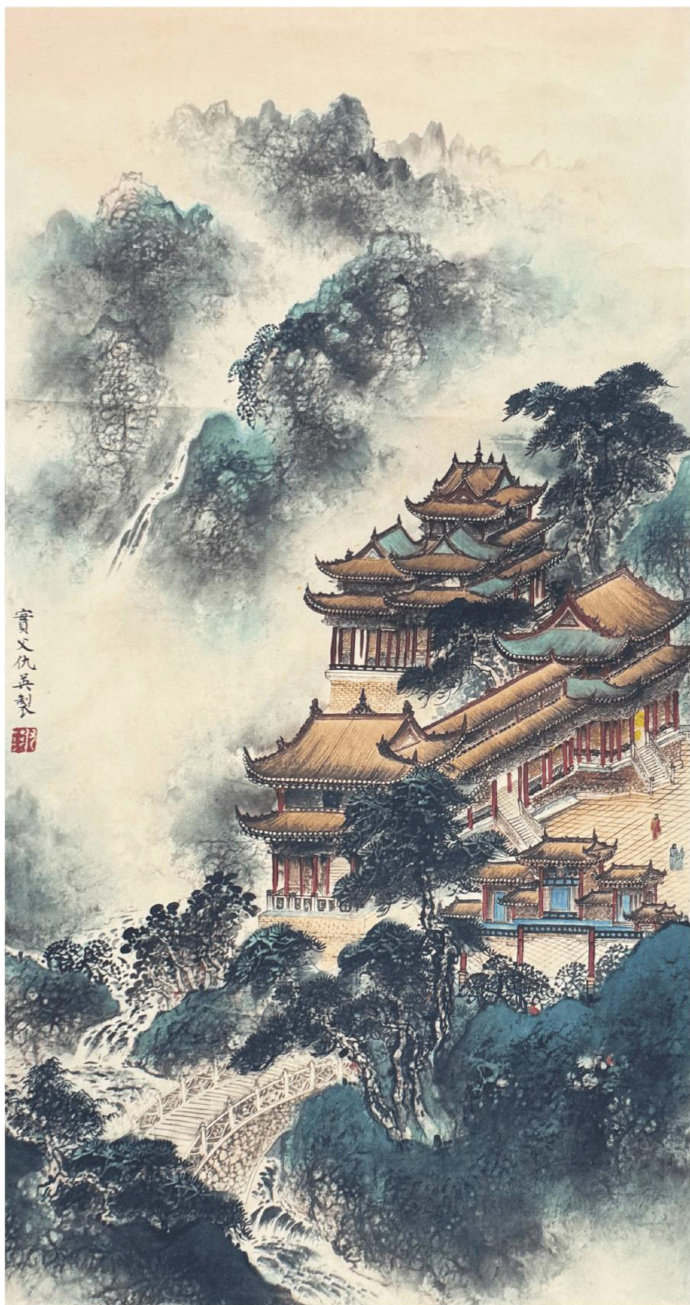

醉墨艺海 | 江冷楼前水

醉墨艺海 | 江冷楼前水

-

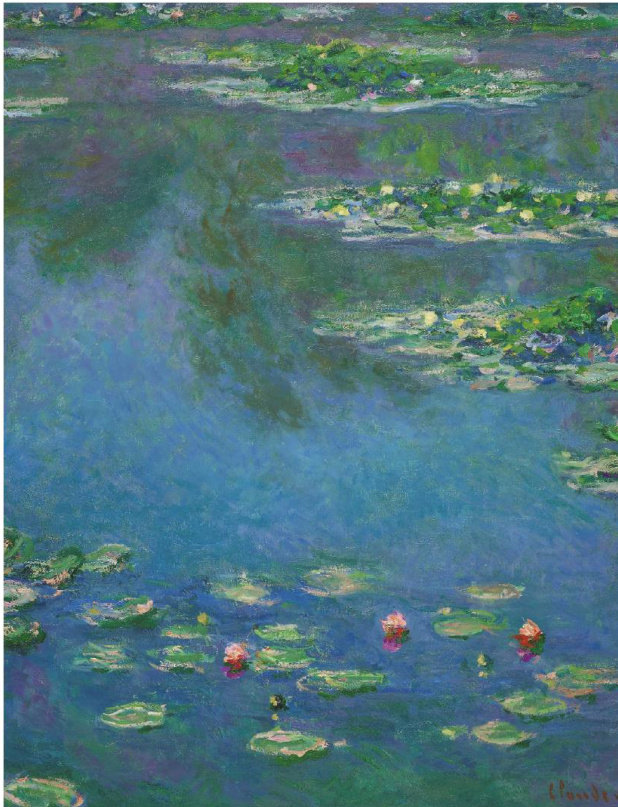

绚丽画彩 | 油画创作中色彩语言的情感表达

绚丽画彩 | 油画创作中色彩语言的情感表达

-

绚丽画彩 | 水彩画技法对釉下五彩瓷装饰的转化实践

绚丽画彩 | 水彩画技法对釉下五彩瓷装饰的转化实践

-

美术与设计 | 佛山木版年画元素在文创产品设计中的应用

美术与设计 | 佛山木版年画元素在文创产品设计中的应用

-

美术与设计 | 篆刻刀法与书法笔法的线性表达比较

美术与设计 | 篆刻刀法与书法笔法的线性表达比较

-

美术与设计 | “线”的内涵与外延

美术与设计 | “线”的内涵与外延

-

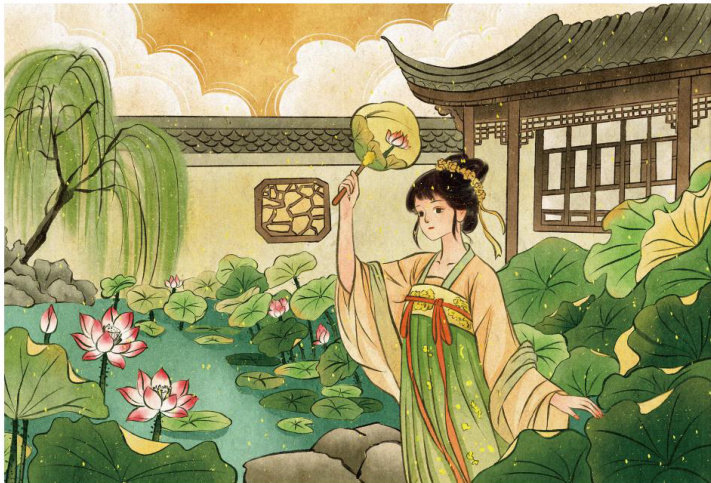

美术与设计 | 视觉传达设计中插画艺术的创新性应用

美术与设计 | 视觉传达设计中插画艺术的创新性应用

-

美术与设计 | 当代视域下中国山水画创新发展的困境与突破路径

美术与设计 | 当代视域下中国山水画创新发展的困境与突破路径

-

美术与设计 | 文化符号在产品设计中的应用策略与本土化创新

美术与设计 | 文化符号在产品设计中的应用策略与本土化创新

-

美术与设计 | AI赋能下艺术设计创作范式的变革

美术与设计 | AI赋能下艺术设计创作范式的变革

-

美术与设计 | 民族共同体视域下视觉传达设计创意资源开发与应用策略

美术与设计 | 民族共同体视域下视觉传达设计创意资源开发与应用策略

-

美术与设计 | 场景理论视域下城市商业街区公共艺术设计策略

美术与设计 | 场景理论视域下城市商业街区公共艺术设计策略

-

舞蹈与舞台 | 戏曲元素在中国古典舞编创中的应用

舞蹈与舞台 | 戏曲元素在中国古典舞编创中的应用

-

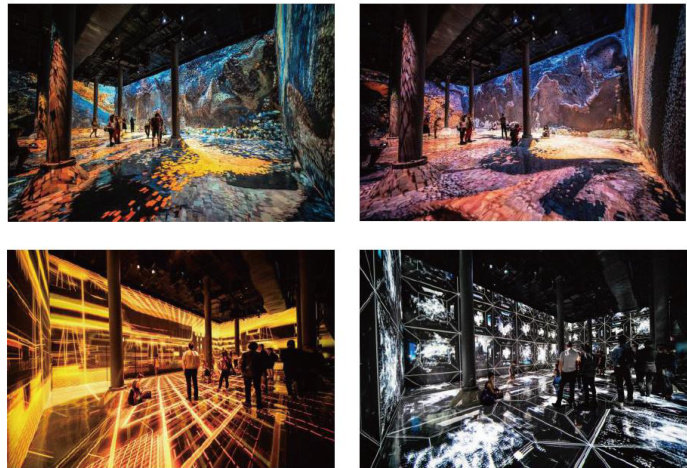

舞蹈与舞台 | 虚实共生:非遗舞蹈元素的数字艺术与沉浸式审美范式

舞蹈与舞台 | 虚实共生:非遗舞蹈元素的数字艺术与沉浸式审美范式

-

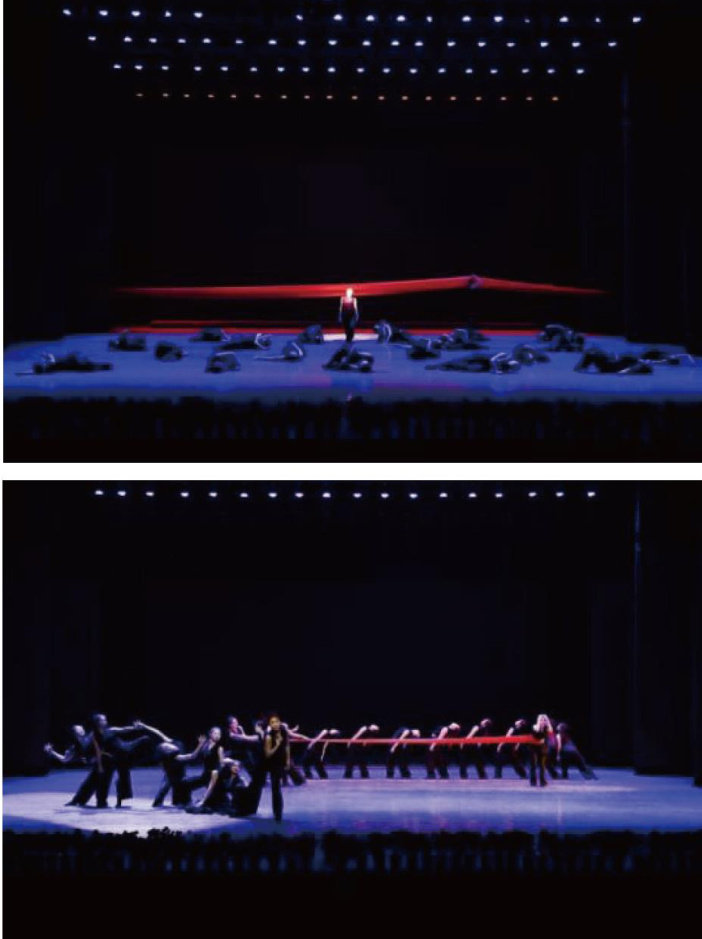

舞蹈与舞台 | 舞剧创作中的选材、立意与文学剧本

舞蹈与舞台 | 舞剧创作中的选材、立意与文学剧本

-

舞蹈与舞台 | 当代舞台视觉艺术象构成的戏曲空间叙事

舞蹈与舞台 | 当代舞台视觉艺术象构成的戏曲空间叙事

-

舞蹈与舞台 | 中国经典歌剧唱段在艺术学领域前沿的现实映照与发展

舞蹈与舞台 | 中国经典歌剧唱段在艺术学领域前沿的现实映照与发展

-

舞蹈与舞台 | 皖北地区汉代“袖舞”的重建理论与实践

舞蹈与舞台 | 皖北地区汉代“袖舞”的重建理论与实践

-

舞蹈与舞台 | 社区文化建设背景下群众文化舞蹈的编创路径

舞蹈与舞台 | 社区文化建设背景下群众文化舞蹈的编创路径

-

舞蹈与舞台 | 未来现场表演的多维重构与范式创新

舞蹈与舞台 | 未来现场表演的多维重构与范式创新

-

舞蹈与舞台 | 男中高声部在美声唱法中的定位与训练

舞蹈与舞台 | 男中高声部在美声唱法中的定位与训练

-

舞蹈与舞台 | 云合奏对传统乐团排练模式的解构与重构

舞蹈与舞台 | 云合奏对传统乐团排练模式的解构与重构

-

舞蹈与舞台 | 舞蹈运动损伤风险因素的评估与对策

舞蹈与舞台 | 舞蹈运动损伤风险因素的评估与对策

-

音乐律动 | 意象构筑演唱之美

音乐律动 | 意象构筑演唱之美

-

音乐律动 | 音乐美学视角下古筝的演奏意境

音乐律动 | 音乐美学视角下古筝的演奏意境

-

音乐律动 | “晨歌”音乐意象的风格比较

音乐律动 | “晨歌”音乐意象的风格比较

-

音乐律动 | 中国近现代作品的演奏:突破“规范”思维,释放主体创造性

音乐律动 | 中国近现代作品的演奏:突破“规范”思维,释放主体创造性

-

音乐律动 | 钢琴艺术指导视角下的中国艺术歌曲

音乐律动 | 钢琴艺术指导视角下的中国艺术歌曲

-

音乐律动 | 声乐演唱技巧的构成要素及作用

音乐律动 | 声乐演唱技巧的构成要素及作用

-

音乐律动 | 湖北潜江民歌《催咚催》的艺术特征及演唱技巧

音乐律动 | 湖北潜江民歌《催咚催》的艺术特征及演唱技巧

-

音乐律动 | 储望华钢琴作品《中国民歌七首》的音乐形式与演奏

音乐律动 | 储望华钢琴作品《中国民歌七首》的音乐形式与演奏

-

音乐律动 | 作曲中复调技术对旋律张力的塑造

音乐律动 | 作曲中复调技术对旋律张力的塑造

-

音乐律动 | 古筝即兴演奏中传统音律的创造性转化

音乐律动 | 古筝即兴演奏中传统音律的创造性转化

-

音乐律动 | 谭盾音乐作品中传统元素的运用

音乐律动 | 谭盾音乐作品中传统元素的运用

-

音乐律动 | 马林巴多槌演奏艺术的运用

音乐律动 | 马林巴多槌演奏艺术的运用

-

影视与数字化 | 自然美学视域下传统武侠电影的审美表达

影视与数字化 | 自然美学视域下传统武侠电影的审美表达

-

影视与数字化 | 情感共鸣视角下动画IP角色设计

影视与数字化 | 情感共鸣视角下动画IP角色设计

-

影视与数字化 | 三维影视动画的角色设计美学原则与实践

影视与数字化 | 三维影视动画的角色设计美学原则与实践

-

影视与数字化 | 技术与艺术的融合:3D技术在纯艺术中的应用与影响

影视与数字化 | 技术与艺术的融合:3D技术在纯艺术中的应用与影响

-

文化保护 | 四川方言对四川民歌风格形成的影响

文化保护 | 四川方言对四川民歌风格形成的影响

-

文化保护 | 明清说唱音乐对明清小说的改编及文学特征彰显

文化保护 | 明清说唱音乐对明清小说的改编及文学特征彰显

-

文化保护 | 董其昌行草书的时间与空间特征

文化保护 | 董其昌行草书的时间与空间特征

-

文化保护 | 从物质载体到精神传统:唐代三花马鞍饰的丝绸之路意涵

文化保护 | 从物质载体到精神传统:唐代三花马鞍饰的丝绸之路意涵

-

文化保护 | “地域之声”建构:河南筝派的传承机制、身份认同与文化自信

文化保护 | “地域之声”建构:河南筝派的传承机制、身份认同与文化自信

-

文化保护 | 曲靖潦浒陶瓷本土文化内涵提升策略

文化保护 | 曲靖潦浒陶瓷本土文化内涵提升策略

-

文化保护 | 舞狮非遗文化符号的数字化保护与活化策略

文化保护 | 舞狮非遗文化符号的数字化保护与活化策略

-

文化保护 | 基于本土资源的民间剪纸艺术的美术价值及传承策略

文化保护 | 基于本土资源的民间剪纸艺术的美术价值及传承策略

-

文化保护 | 陕北秧歌数字化传播对非遗传承的影响

文化保护 | 陕北秧歌数字化传播对非遗传承的影响

-

艺教论坛 | 自由体诗歌形式特征在演播课程实践教学中的融入

艺教论坛 | 自由体诗歌形式特征在演播课程实践教学中的融入

-

艺教论坛 | 高校美育课程融人视域下茂名艺术类非遗传承活化的路径

艺教论坛 | 高校美育课程融人视域下茂名艺术类非遗传承活化的路径

-

艺教论坛 | 中学生“传移模写”中国画的价值指向

艺教论坛 | 中学生“传移模写”中国画的价值指向

-

艺教论坛 | 高校《编舞技法》课程“以赛促教、以赛促学、赛教融合”的教学实践

艺教论坛 | 高校《编舞技法》课程“以赛促教、以赛促学、赛教融合”的教学实践

-

艺教论坛 | 中国高校合唱艺术教学的重要意义与建议

艺教论坛 | 中国高校合唱艺术教学的重要意义与建议

-

艺教论坛 | 民族音乐元素在高校流行音乐创作中的应用与实践

艺教论坛 | 民族音乐元素在高校流行音乐创作中的应用与实践

-

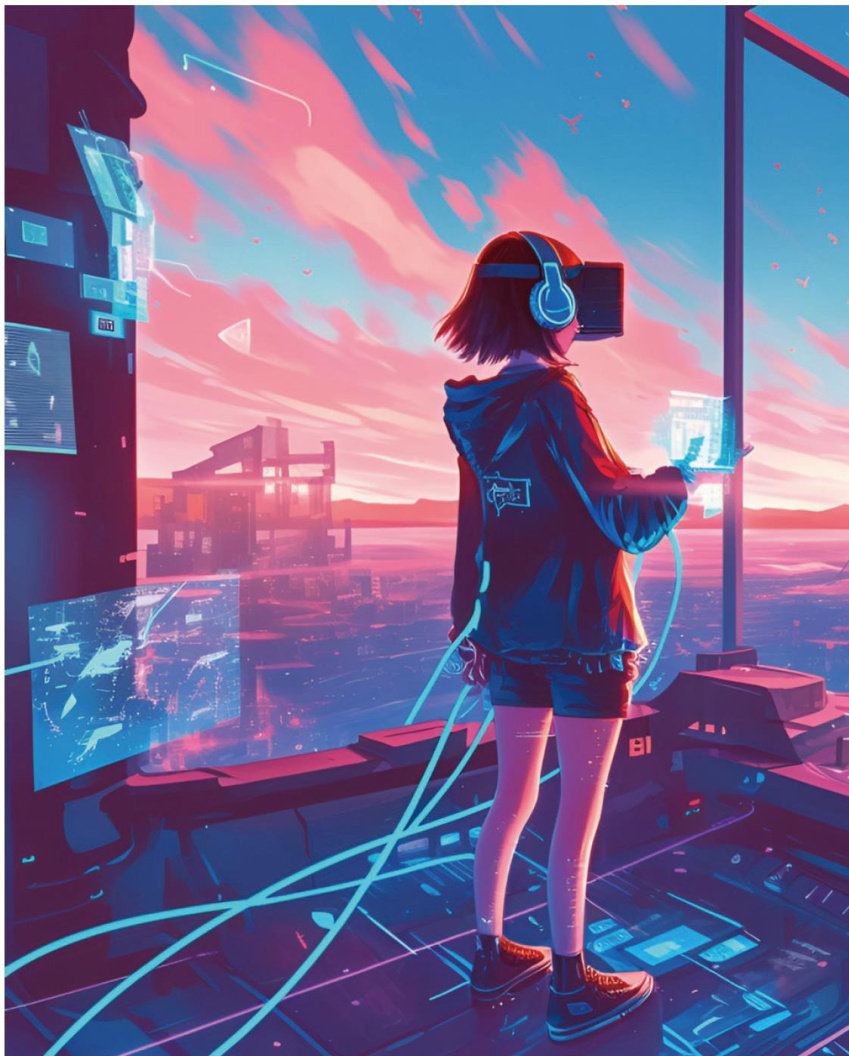

佳作赏析 | 《城市天际》插画

佳作赏析 | 《城市天际》插画

-

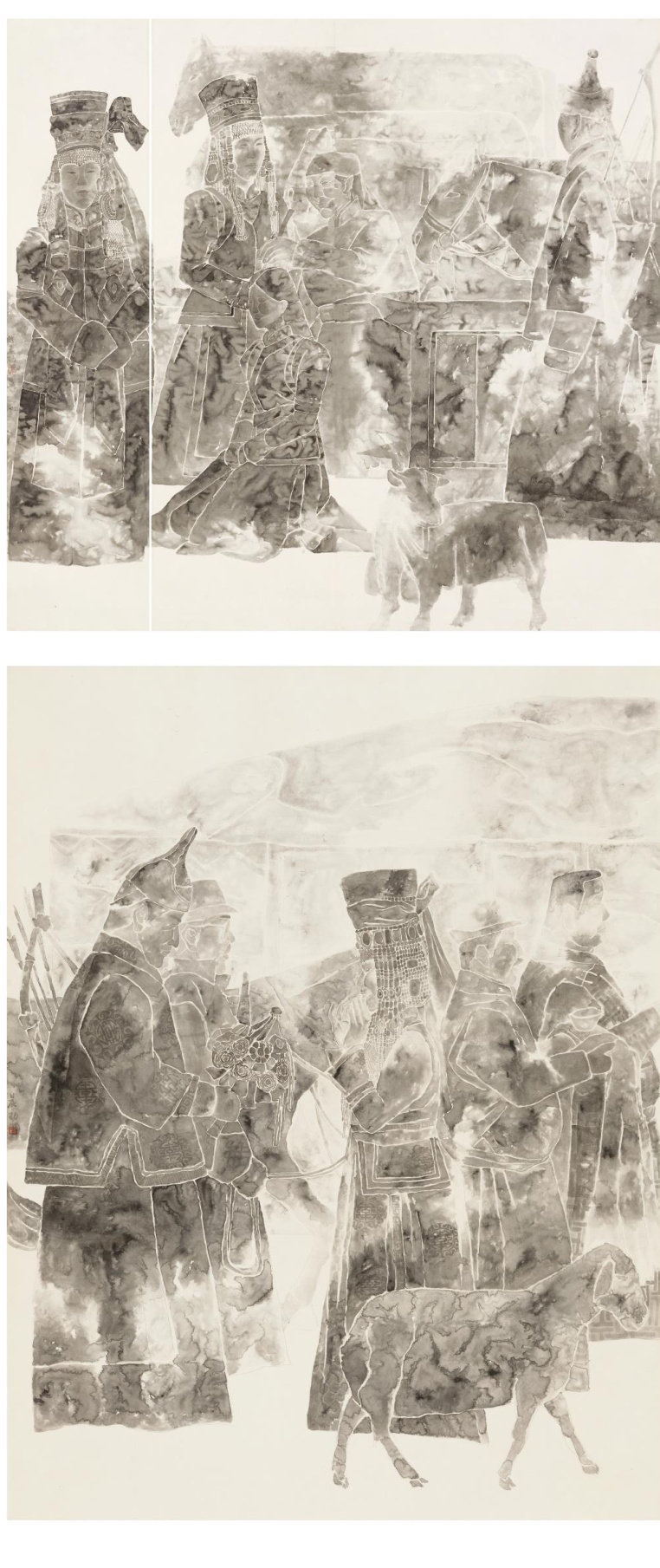

佳作赏析 | 《鄂尔多斯婚礼》水墨画

佳作赏析 | 《鄂尔多斯婚礼》水墨画

-

佳作赏析 | 《泗墨婚歌》水墨画

佳作赏析 | 《泗墨婚歌》水墨画

-

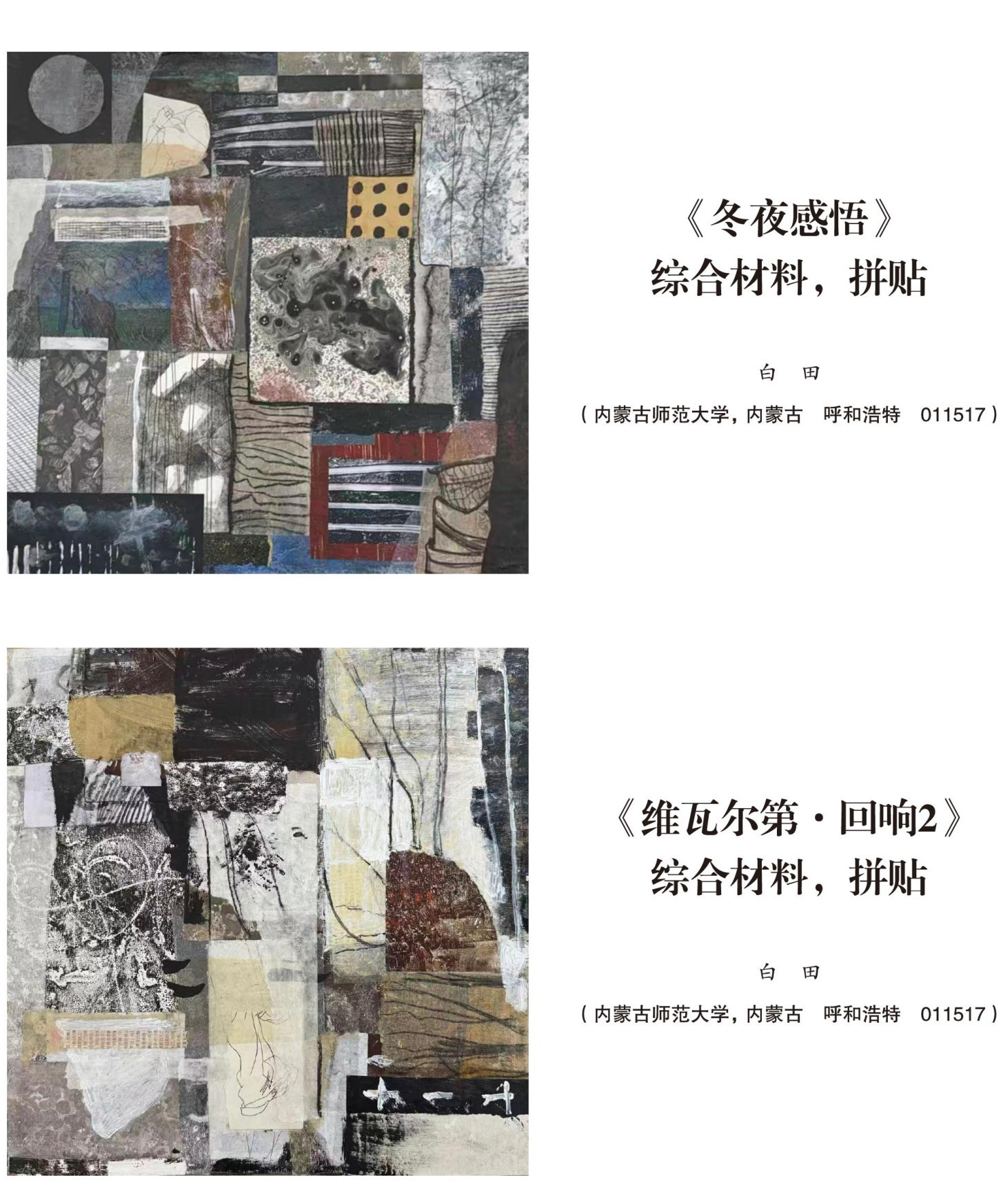

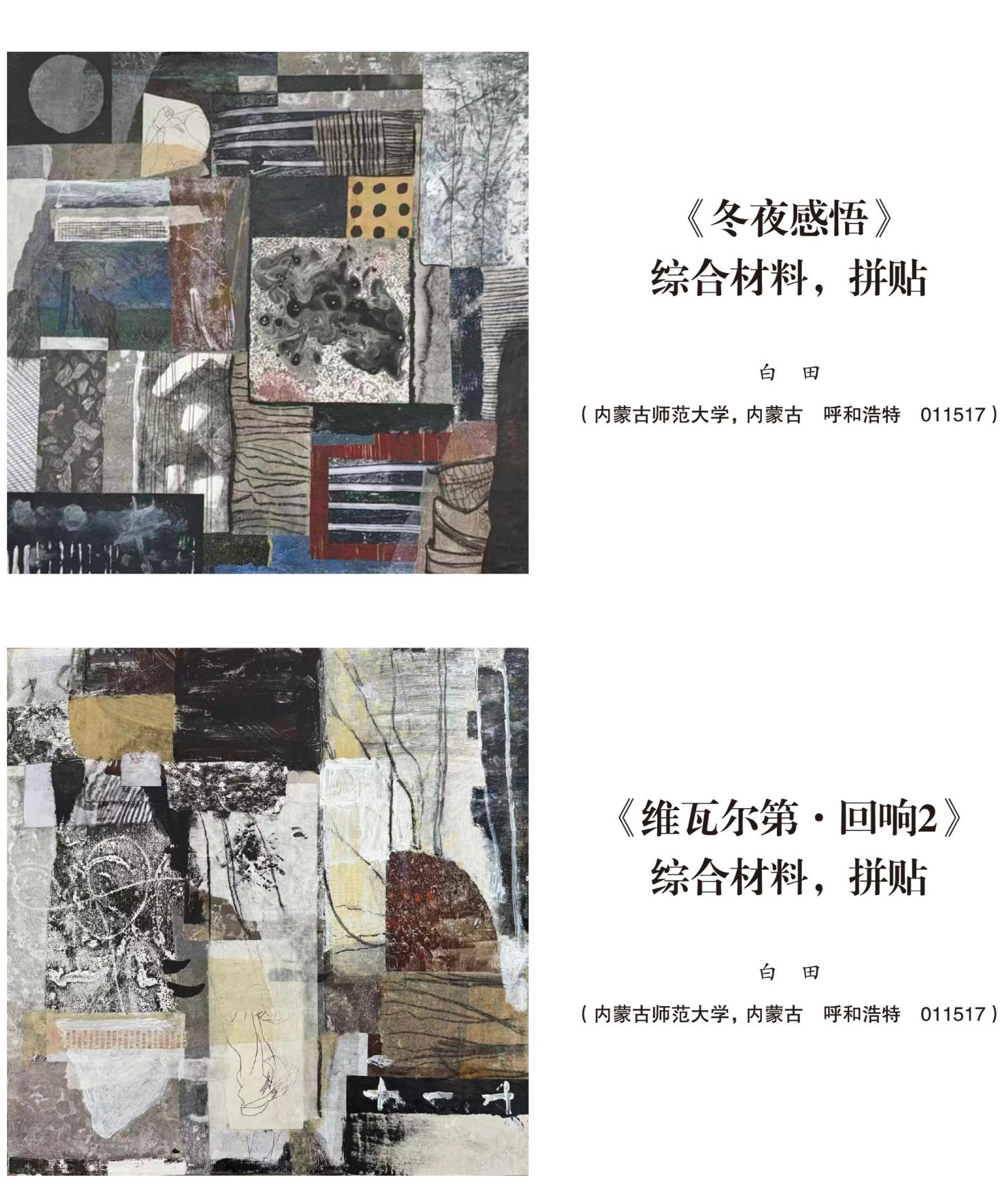

佳作赏析 | 《冬夜感悟》综合材料,拼贴

佳作赏析 | 《冬夜感悟》综合材料,拼贴

-

佳作赏析 | 《维瓦尔第·回响2》综合材料,拼贴

佳作赏析 | 《维瓦尔第·回响2》综合材料,拼贴

-

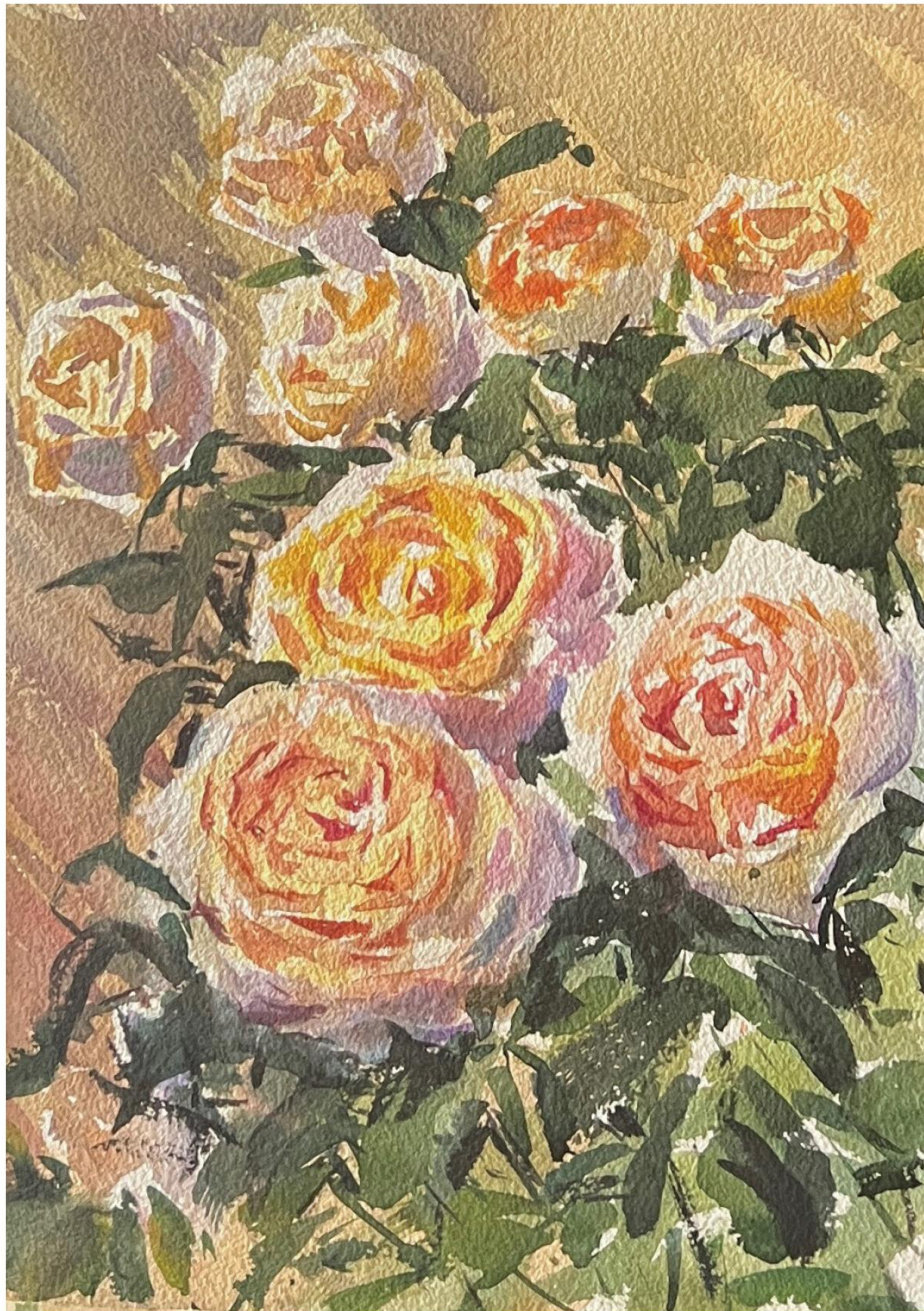

佳作赏析 | 《月季花》水彩

佳作赏析 | 《月季花》水彩

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年36期 -

艺术大观

2025年35期 -

艺术大观

2025年34期 -

艺术大观

2025年33期 -

艺术大观

2025年32期 -

艺术大观

2025年31期 -

艺术大观

2025年30期 -

艺术大观

2025年29期 -

艺术大观

2025年28期 -

艺术大观

2025年27期 -

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录