- 全部分类/

- 生活艺术/

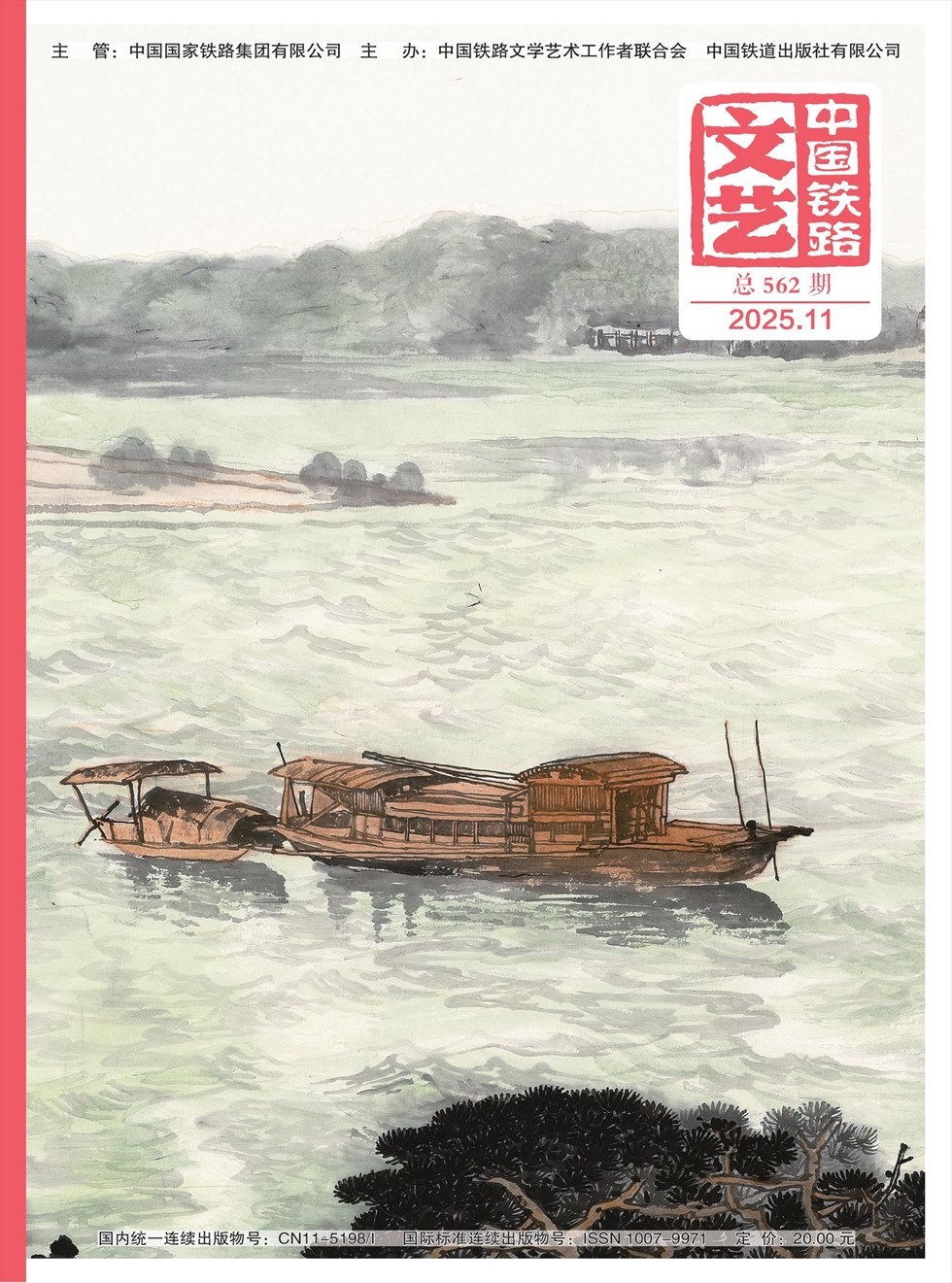

- 中国铁路文艺

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

特别推荐 | 铁鹞长啸津浦线

特别推荐 | 铁鹞长啸津浦线

-

特别推荐 | 以铁血为魂灵,熔铸民族筋骨

特别推荐 | 以铁血为魂灵,熔铸民族筋骨

-

小说车厢 | 燕归

小说车厢 | 燕归

-

小说车厢 | 白桦林的故事

小说车厢 | 白桦林的故事

-

小说车厢 | 黑脸汉子(外一篇)

小说车厢 | 黑脸汉子(外一篇)

-

散文班列 | “火车迷” 那些事儿

散文班列 | “火车迷” 那些事儿

-

散文班列 | 蒸汽年代的炉火青春

散文班列 | 蒸汽年代的炉火青春

-

散文班列 | 风从七角并吹过

散文班列 | 风从七角并吹过

-

散文班列 | 晨食帖

散文班列 | 晨食帖

-

诗歌月台 | 前行之光

诗歌月台 | 前行之光

-

诗歌月台 | 铁路,速度与英勇铸就的抗战史

诗歌月台 | 铁路,速度与英勇铸就的抗战史

-

诗歌月台 | 钢轨记事

诗歌月台 | 钢轨记事

-

诗歌月台 | 丰碑(外四首)

诗歌月台 | 丰碑(外四首)

-

铁道线 | 阅见东北

铁道线 | 阅见东北

-

铁道线 | 铁轨绣银线

铁道线 | 铁轨绣银线

-

铁道线 | 龙腾新丝路

铁道线 | 龙腾新丝路

-

铁道线 | 钢轨上的青春

铁道线 | 钢轨上的青春

-

“我的铁路风景”文学征文 | 长大后,我就成了你

“我的铁路风景”文学征文 | 长大后,我就成了你

-

“我的铁路风景”文学征文 | 宽宽绰绰百里峡

“我的铁路风景”文学征文 | 宽宽绰绰百里峡

-

“我的铁路风景”文学征文 | 坐着火车去拉萨

“我的铁路风景”文学征文 | 坐着火车去拉萨

-

“我的铁路风景”文学征文 | 亲爱的铁路

“我的铁路风景”文学征文 | 亲爱的铁路

-

“我的铁路风景”文学征文 | 开往新宾的高铁

“我的铁路风景”文学征文 | 开往新宾的高铁

-

“我的铁路风景”文学征文 | 从北京西到广州南

“我的铁路风景”文学征文 | 从北京西到广州南

-

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 沐浴抗日烽火成长

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 沐浴抗日烽火成长

-

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 铁道线上的抗战伤痕

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 铁道线上的抗战伤痕

-

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 钢轨上的烽火史诗

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 钢轨上的烽火史诗

-

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 回望时,与历史的目光相撞

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”文学征文 | 回望时,与历史的目光相撞

登录

登录