目录

快速导航-

卷首语 | 卷首语

卷首语 | 卷首语

-

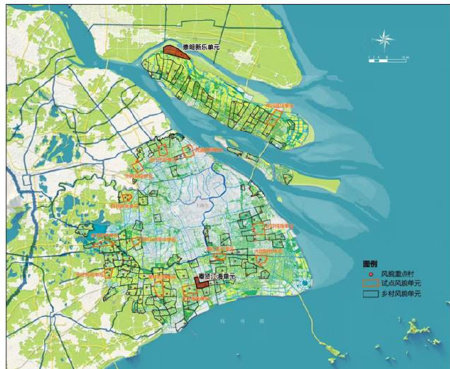

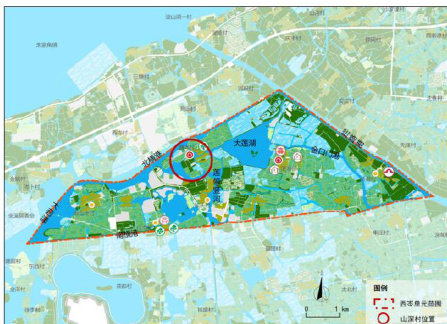

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 基于大都市地区视角的“沪派江南”特色村落风貌保护传承规划技术方法与创新营造实践

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 基于大都市地区视角的“沪派江南”特色村落风貌保护传承规划技术方法与创新营造实践

-

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 大都市郊区传统乡村民居类型及其保护与发展

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 大都市郊区传统乡村民居类型及其保护与发展

-

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | “演化一活化”视角的“沪派江南”乡村风貌保护传承研究

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | “演化一活化”视角的“沪派江南”乡村风貌保护传承研究

-

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 以价值为导向的大都市乡村地区文化振兴方法探索

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | 以价值为导向的大都市乡村地区文化振兴方法探索

-

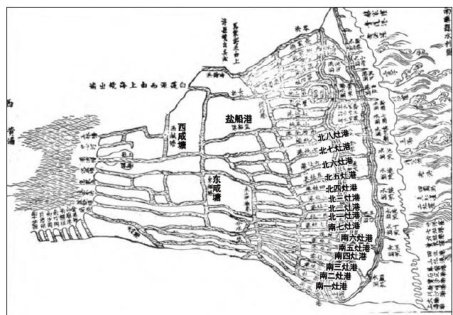

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | “沪派江南”农业文化遗产的演变机制与价值研究

上海乡村风貌-“沪派江南”营造 | “沪派江南”农业文化遗产的演变机制与价值研究

-

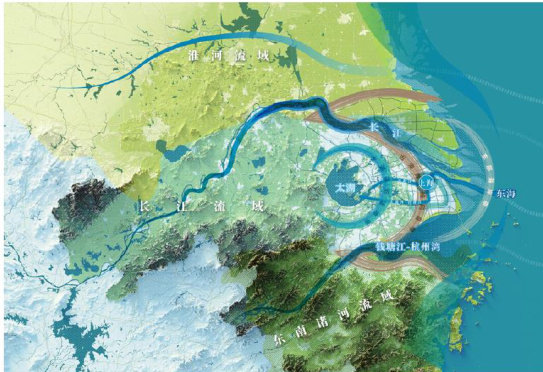

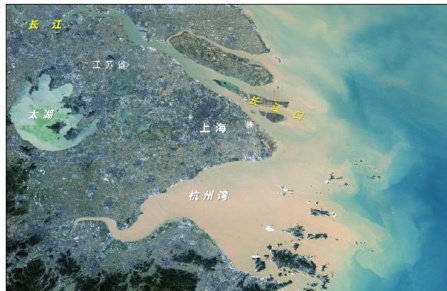

规划实践 | 基于河口海洋视角的上海海岸带及陆海统筹空间治理研究

规划实践 | 基于河口海洋视角的上海海岸带及陆海统筹空间治理研究

-

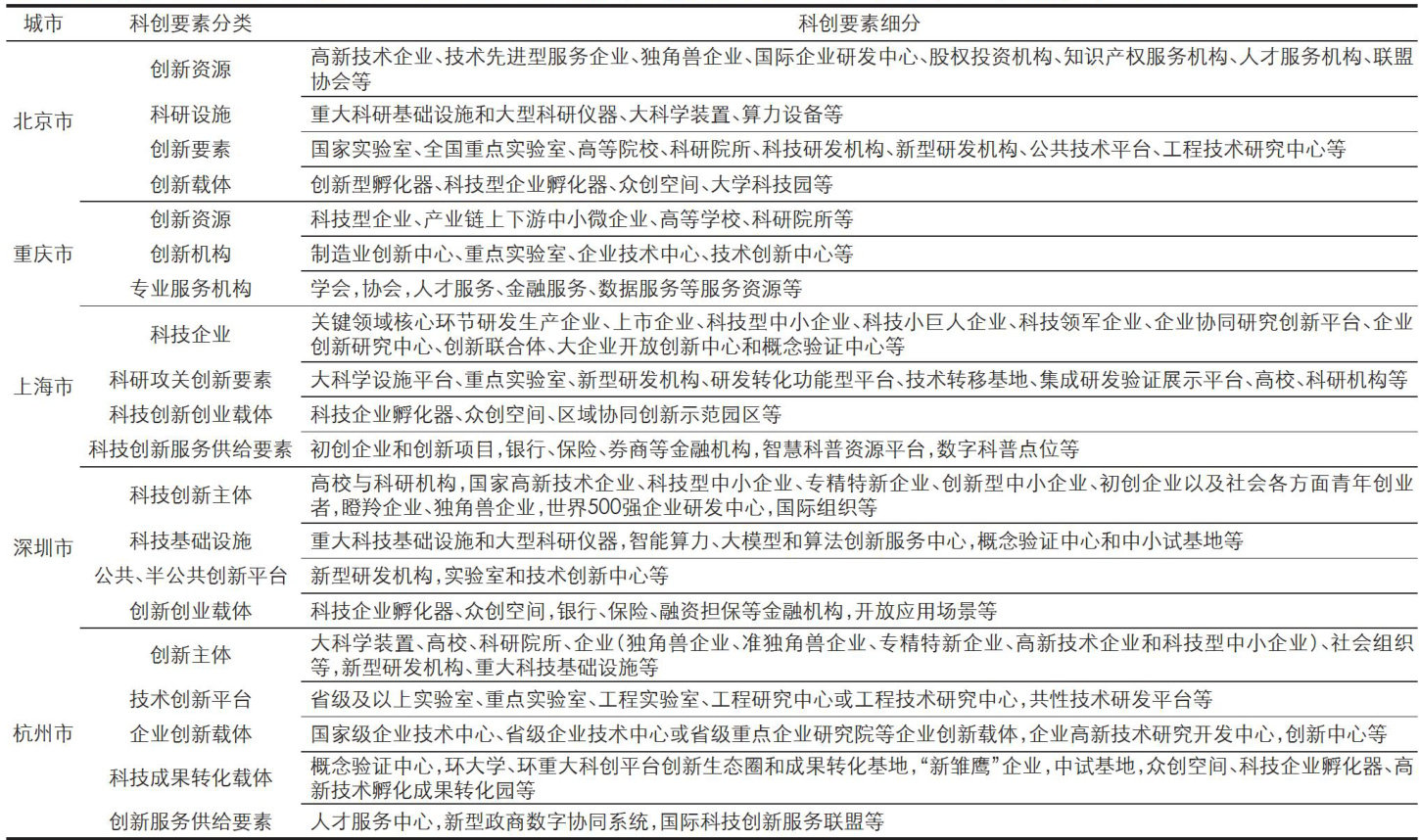

规划实践 | 基于创新规律的科创要素配置与空间规划策略研究

规划实践 | 基于创新规律的科创要素配置与空间规划策略研究

-

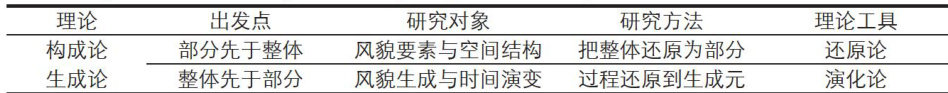

规划实践 | 生成视角的传统村落风貌整体性保护方法研究

规划实践 | 生成视角的传统村落风貌整体性保护方法研究

-

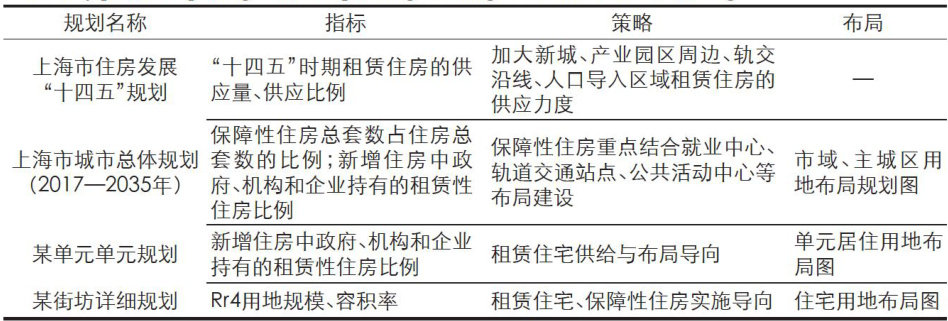

城市研究 | 超大城市保障性租赁住房空间治理优化研究

城市研究 | 超大城市保障性租赁住房空间治理优化研究

-

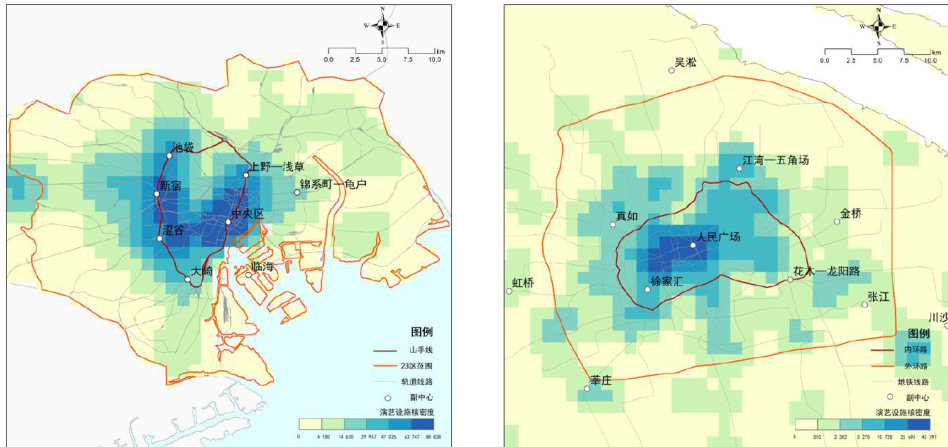

城市研究 | 文化演艺设施融入城市副中心TOD项目的经验与思考

城市研究 | 文化演艺设施融入城市副中心TOD项目的经验与思考

-

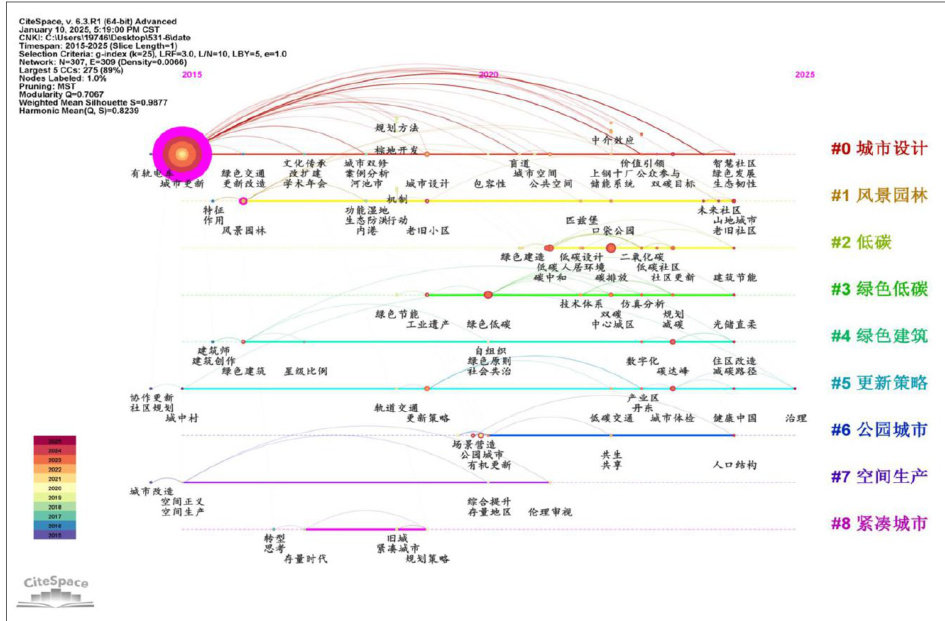

城市研究 | 关于低碳绿色城市更新“双主题词”规划设计团标编写的探索

城市研究 | 关于低碳绿色城市更新“双主题词”规划设计团标编写的探索

-

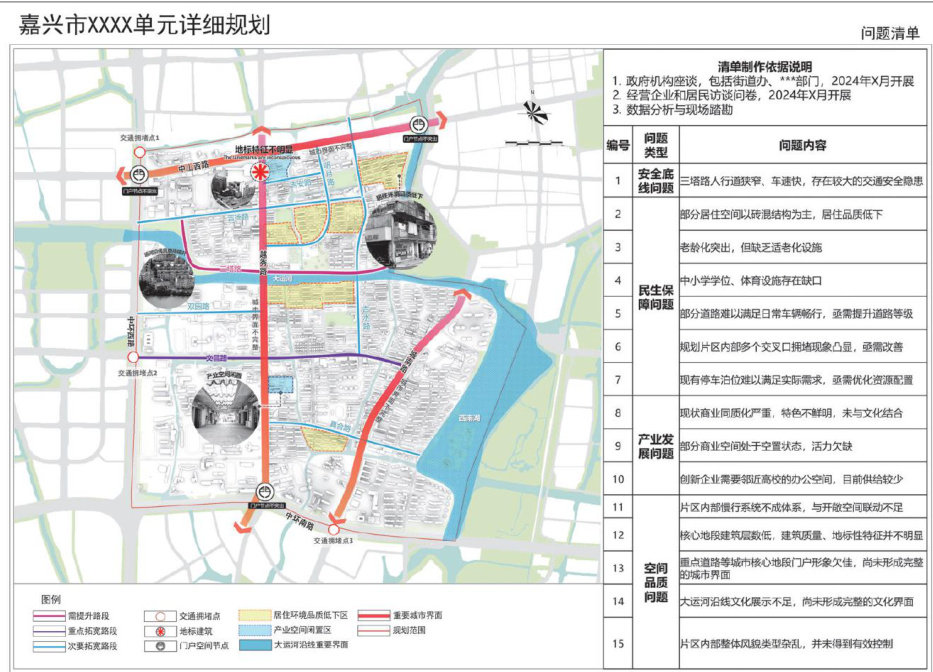

城市研究 | 面向城市更新的城镇开发边界内详细规划编制和实施探讨

城市研究 | 面向城市更新的城镇开发边界内详细规划编制和实施探讨

-

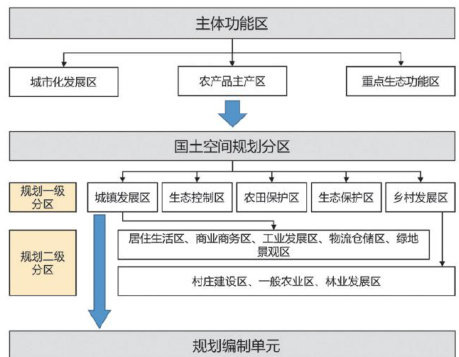

城市研究 | 县级国土空间规划实施传导的关键问题与优化路径

城市研究 | 县级国土空间规划实施传导的关键问题与优化路径

-

韧性安全城市 | 面向城市国土空间总体规划实施监测的预警技术体系构建与实践探索

韧性安全城市 | 面向城市国土空间总体规划实施监测的预警技术体系构建与实践探索

-

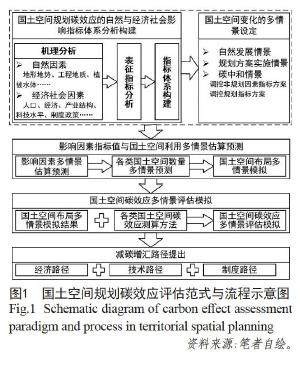

韧性安全城市 | 国土空间规划碳效应机理及其评估范式

韧性安全城市 | 国土空间规划碳效应机理及其评估范式

-

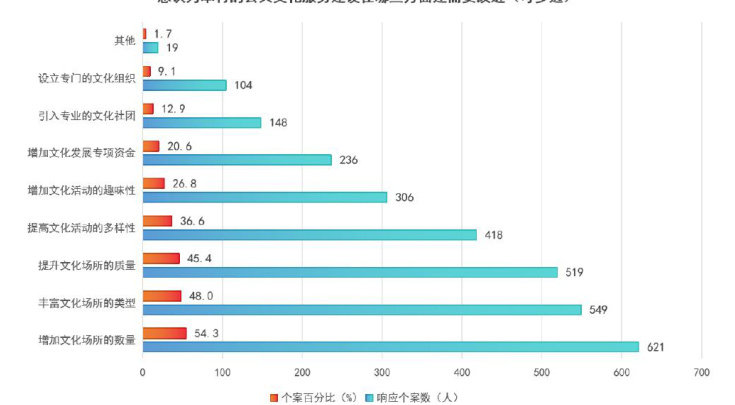

城乡社区 | 上海市乡村社区公共文化服务标准研究

城乡社区 | 上海市乡村社区公共文化服务标准研究

-

城乡社区 | 武汉市社区人居单元类型与分异格局研究

城乡社区 | 武汉市社区人居单元类型与分异格局研究

-

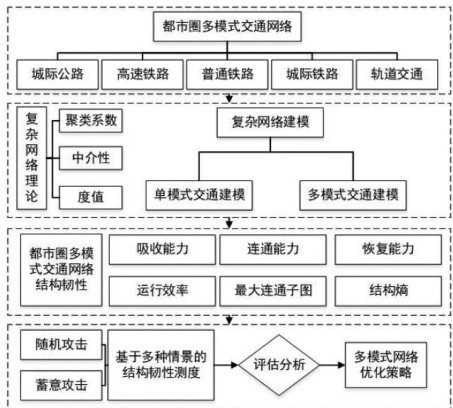

交通规划 | 都市圈多模式交通网络韧性分析和优化策略研究

交通规划 | 都市圈多模式交通网络韧性分析和优化策略研究

-

交通规划 | 交通需求管理视角下上海市城市交通拥堵研判分析与规划应对

交通规划 | 交通需求管理视角下上海市城市交通拥堵研判分析与规划应对

-

规划信息 | 规划书评

规划信息 | 规划书评

-

规划信息 | 海外传真

规划信息 | 海外传真

-

规划信息 | 规划在线

规划信息 | 规划在线

登录

登录