- 全部分类/

- 时政军事/

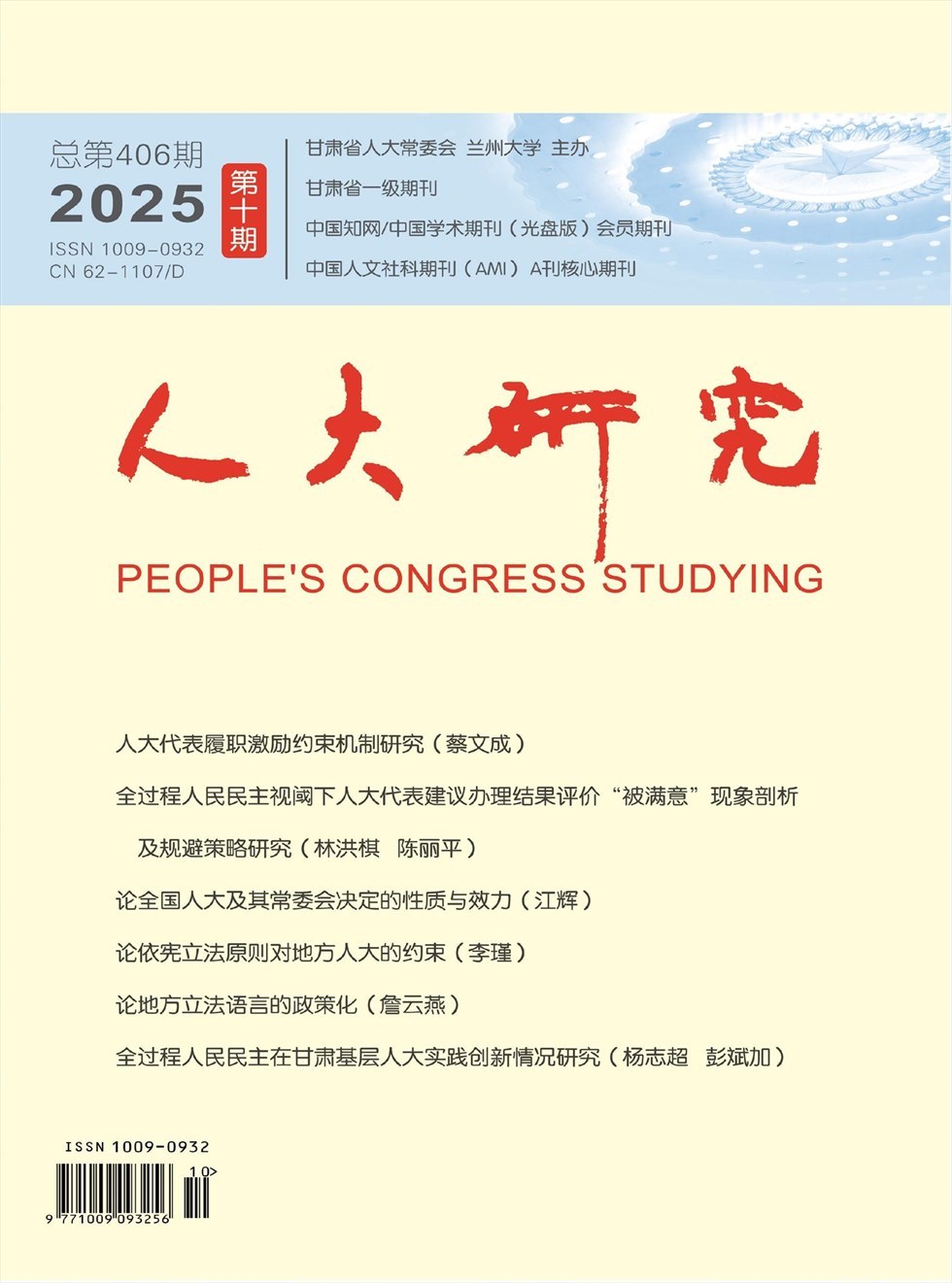

- 人大研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

人大前沿话题 | 切实把代表法新规逐条落到实处

人大前沿话题 | 切实把代表法新规逐条落到实处

-

选举与代表工作 | 人大代表履职激励约束机制研究

选举与代表工作 | 人大代表履职激励约束机制研究

-

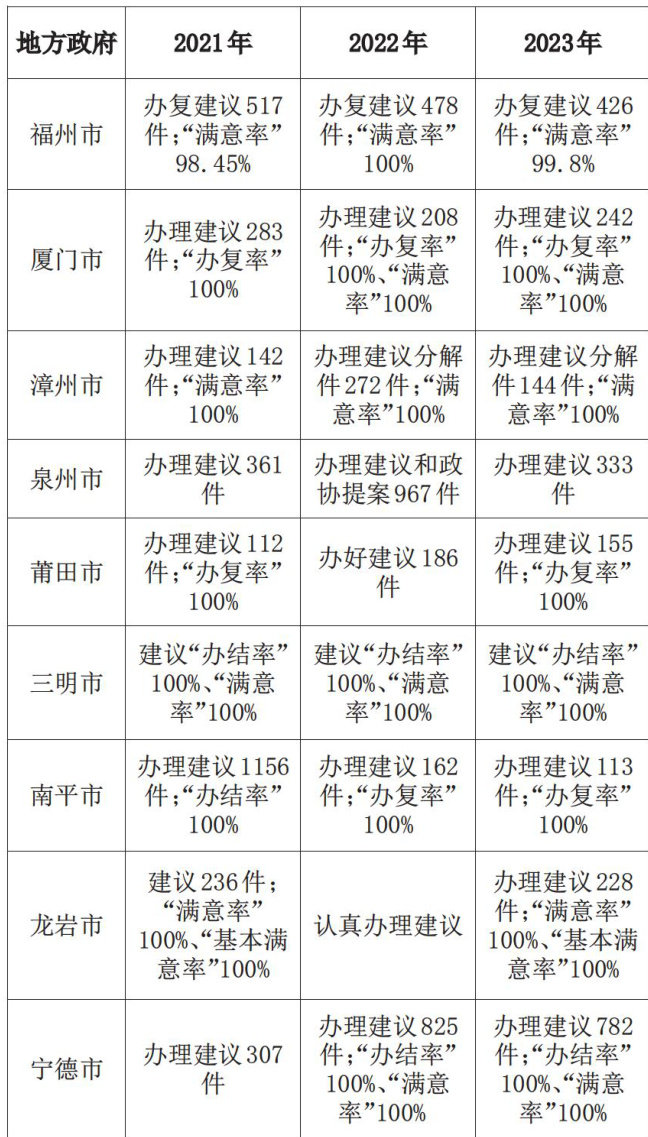

选举与代表工作 | 全过程人民民主视阈下人大代表建议办理结果评价“被满意"现象剖析及规避策略研究

选举与代表工作 | 全过程人民民主视阈下人大代表建议办理结果评价“被满意"现象剖析及规避策略研究

-

人大制度研究 | 论全国人大及其常委会决定的性质与效力

人大制度研究 | 论全国人大及其常委会决定的性质与效力

-

人大制度研究 | 论依宪立法原则对地方人大的约束

人大制度研究 | 论依宪立法原则对地方人大的约束

-

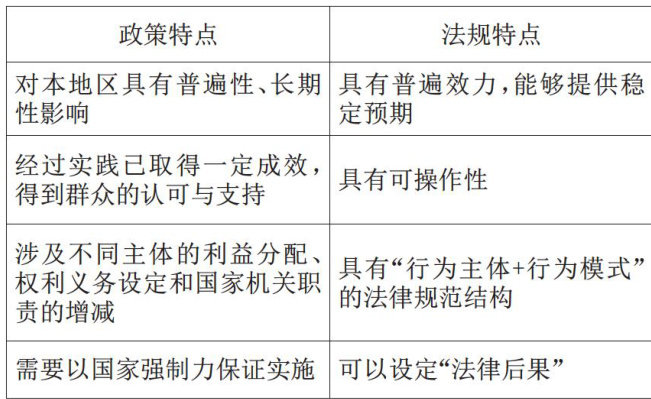

立法与法律实施 | 论地方立法语言的政策化

立法与法律实施 | 论地方立法语言的政策化

-

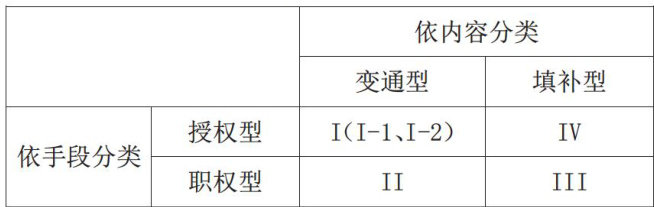

立法与法律实施 | 先行先试立法的类型化构建

立法与法律实施 | 先行先试立法的类型化构建

-

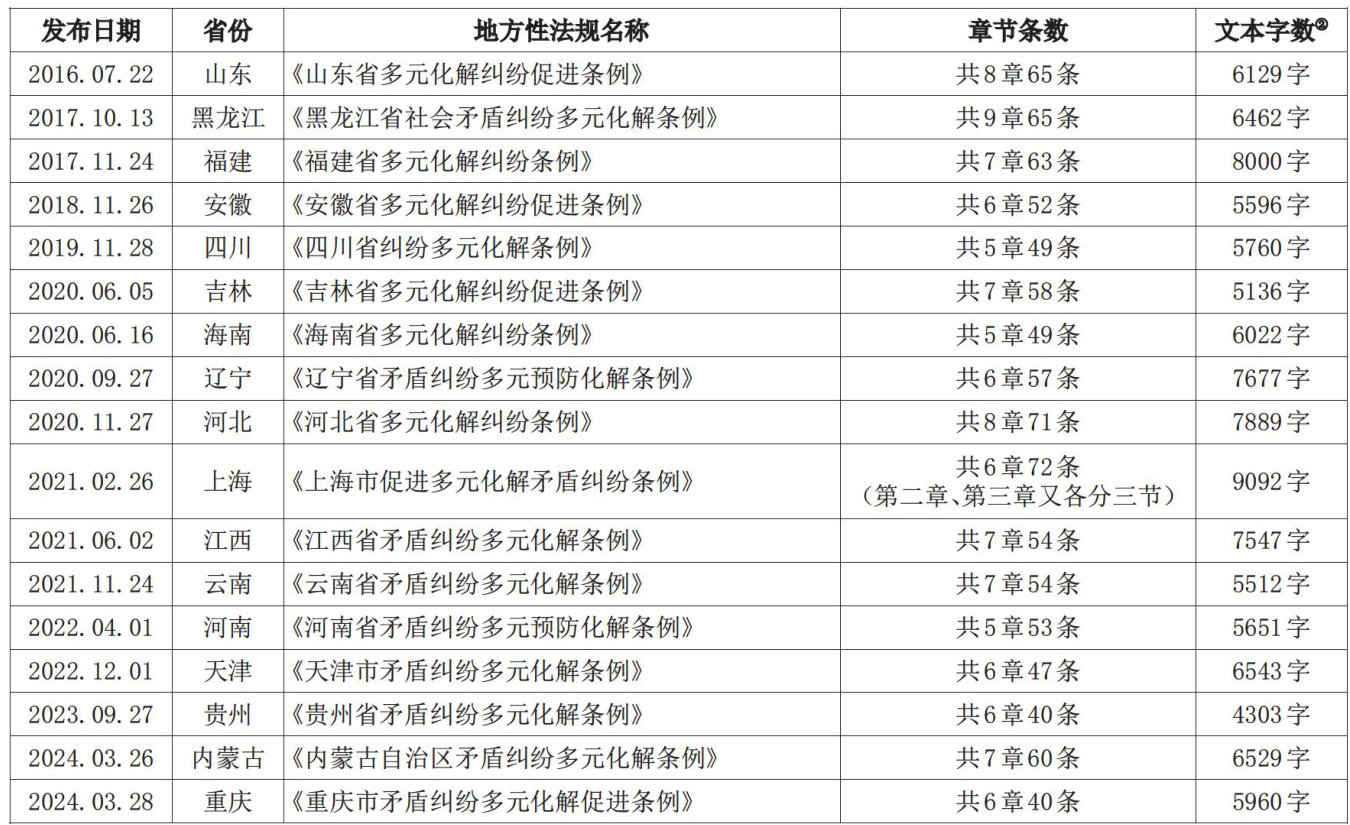

立法与法律实施 | 论省级多元纠纷解决立法的模式化与完善

立法与法律实施 | 论省级多元纠纷解决立法的模式化与完善

-

立法与法律实施 | 省级人大立法保障多元解纷的事理、法理与学理

立法与法律实施 | 省级人大立法保障多元解纷的事理、法理与学理

-

立法与法律实施 | 地方性法规实施现状及对策研究

立法与法律实施 | 地方性法规实施现状及对策研究

-

人大工作探讨 | 全过程人民民主在甘肃基层人大实践创新情况研究

人大工作探讨 | 全过程人民民主在甘肃基层人大实践创新情况研究

-

人大工作探讨 | 深入推进甘肃省民族地区地方立法工作精细化建设

人大工作探讨 | 深入推进甘肃省民族地区地方立法工作精细化建设

-

实践·思考·交流 | 代表法第四次修正:定分止争的几个具体问题

实践·思考·交流 | 代表法第四次修正:定分止争的几个具体问题

-

实践·思考·交流 | 再论人大代表的“罢免"与“辞职”

实践·思考·交流 | 再论人大代表的“罢免"与“辞职”

-

实践·思考·交流 | 全过程人民民主视角下地方人大工作创新发展的实践与思考

实践·思考·交流 | 全过程人民民主视角下地方人大工作创新发展的实践与思考

-

实践·思考·交流 | 推行“五审"五度"工作法助力备案审查工作全面提质增效

实践·思考·交流 | 推行“五审"五度"工作法助力备案审查工作全面提质增效

登录

登录