- 全部分类/

- 时政军事/

- 人大研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

人大前沿话题 | 开展调研询问促进人大监督

人大前沿话题 | 开展调研询问促进人大监督

-

人大制度研究 | 地方人大常委会分组会议制度初探

人大制度研究 | 地方人大常委会分组会议制度初探

-

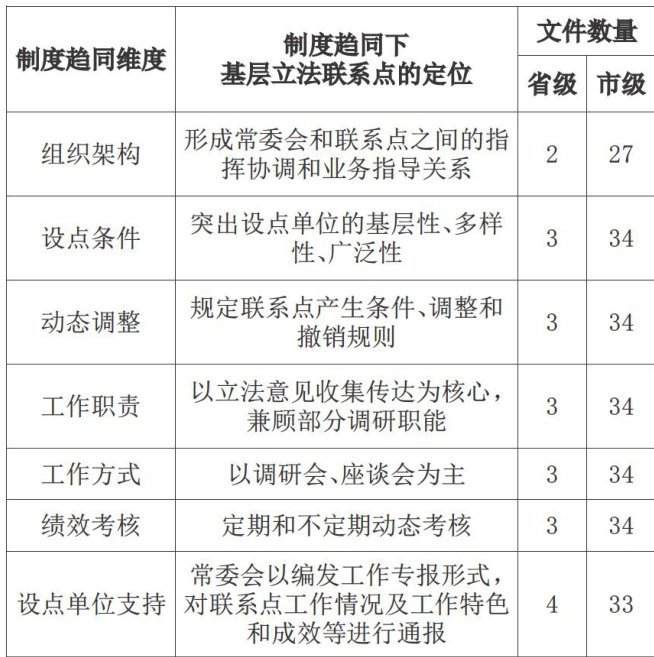

人大制度研究 | 地方人大基层立法联系点制度趋同问题及对策分析

人大制度研究 | 地方人大基层立法联系点制度趋同问题及对策分析

-

人大制度研究 | 健全地方人大议事规则研究

人大制度研究 | 健全地方人大议事规则研究

-

立法与法律实施 | 省市“同题立法”背景下设区的市立法创新研究

立法与法律实施 | 省市“同题立法”背景下设区的市立法创新研究

-

立法与法律实施 | 人大监督设区的市立法的机制完善

立法与法律实施 | 人大监督设区的市立法的机制完善

-

立法与法律实施 | 论立法性决定草案的社会公布

立法与法律实施 | 论立法性决定草案的社会公布

-

立法与法律实施 | 京津冀发展型绿色数字技术协同立法条款创制论析

立法与法律实施 | 京津冀发展型绿色数字技术协同立法条款创制论析

-

立法与法律实施 | 京津冀协同立法的实践反思与完善

立法与法律实施 | 京津冀协同立法的实践反思与完善

-

政治文明建设 | 加强党对人大工作的全面领导提升人大依法履职质效

政治文明建设 | 加强党对人大工作的全面领导提升人大依法履职质效

-

政治文明建设 | 推进铸牢中华民族共同体意识入法的理论思辨与实践思考

政治文明建设 | 推进铸牢中华民族共同体意识入法的理论思辨与实践思考

-

人大视野 | 唐代函制度对提升新时代人大监督实效镜鉴研究

人大视野 | 唐代函制度对提升新时代人大监督实效镜鉴研究

登录

登录