目录

快速导航-

习近平思想文化研究 | 论习近平文化思想的实践品格

习近平思想文化研究 | 论习近平文化思想的实践品格

-

马克思主义基本原理与党的创新理论研究 | 习近平关于党的自我革命的重要思想的辩证特质

马克思主义基本原理与党的创新理论研究 | 习近平关于党的自我革命的重要思想的辩证特质

-

中国哲学社会科学自主知识体系的新概念新范畴新表达 | “三治融合”在乡村治理中的实践演进现实问题与优化路径

中国哲学社会科学自主知识体系的新概念新范畴新表达 | “三治融合”在乡村治理中的实践演进现实问题与优化路径

-

中国哲学社会科学自主知识体系的新概念新范畴新表达 | 近代浙南乡村社会的纠纷、冲突与基层治理危机

中国哲学社会科学自主知识体系的新概念新范畴新表达 | 近代浙南乡村社会的纠纷、冲突与基层治理危机

-

理想信念教育常态化制度化研究 | “三大精神”谱系的历史演进与精神传承

理想信念教育常态化制度化研究 | “三大精神”谱系的历史演进与精神传承

-

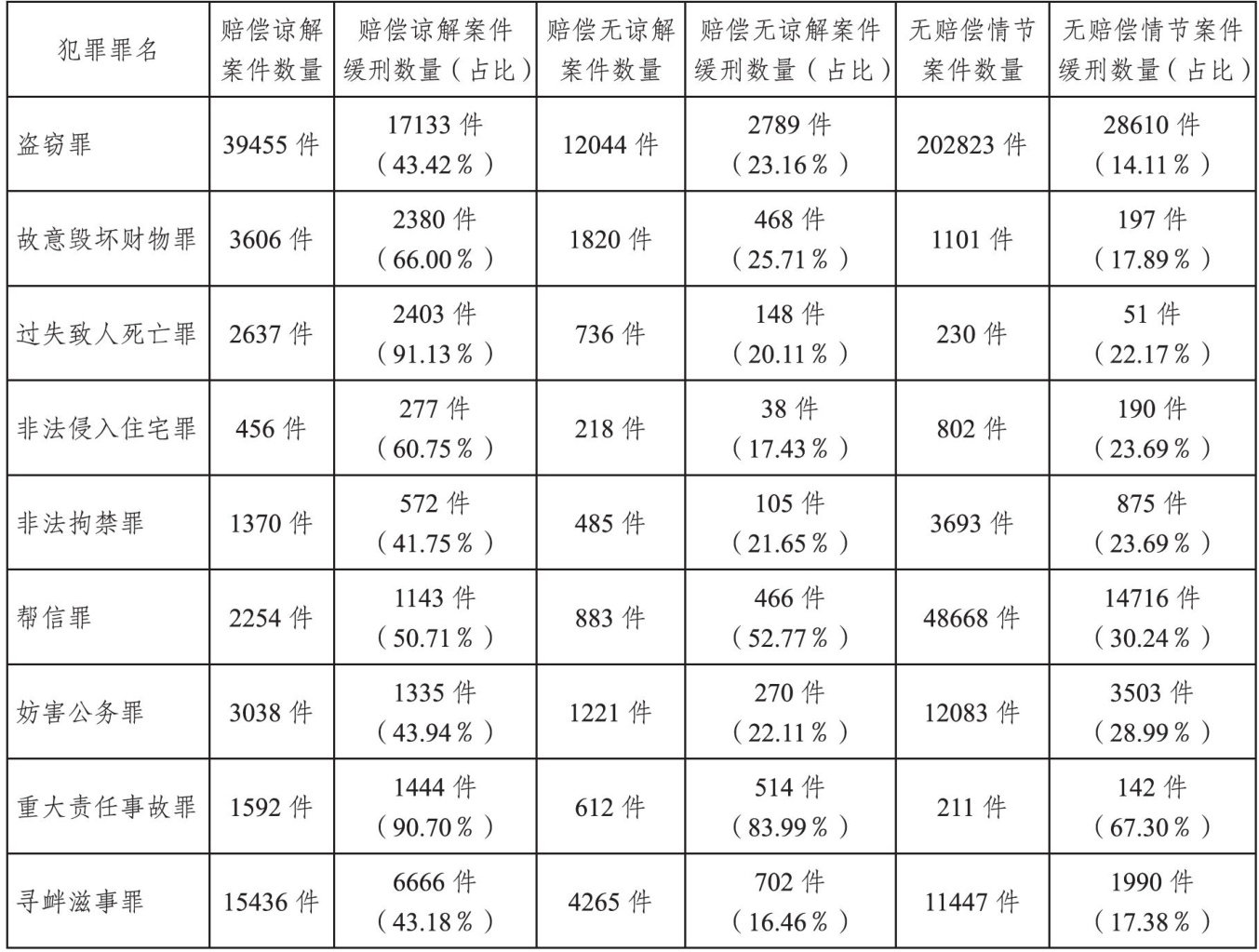

全民普法40年 | 刑事赔偿谅解的适用界限及规范化路径

全民普法40年 | 刑事赔偿谅解的适用界限及规范化路径

-

社科前沿理论与方法 | 当代乡土小说中的乡村新女性形象谱系

社科前沿理论与方法 | 当代乡土小说中的乡村新女性形象谱系

-

社科前沿理论与方法 | 电信盗窃行为教义学新解:非实行行为实行化说的应用

社科前沿理论与方法 | 电信盗窃行为教义学新解:非实行行为实行化说的应用

-

国家社科基金重大项目成果展示与推介 | 略论唐明邦的学术思想

国家社科基金重大项目成果展示与推介 | 略论唐明邦的学术思想

-

青年学人论坛 | 教育家精神话语的出场语境、价值意蕴与实践指向

青年学人论坛 | 教育家精神话语的出场语境、价值意蕴与实践指向

登录

登录