目录

快速导航-

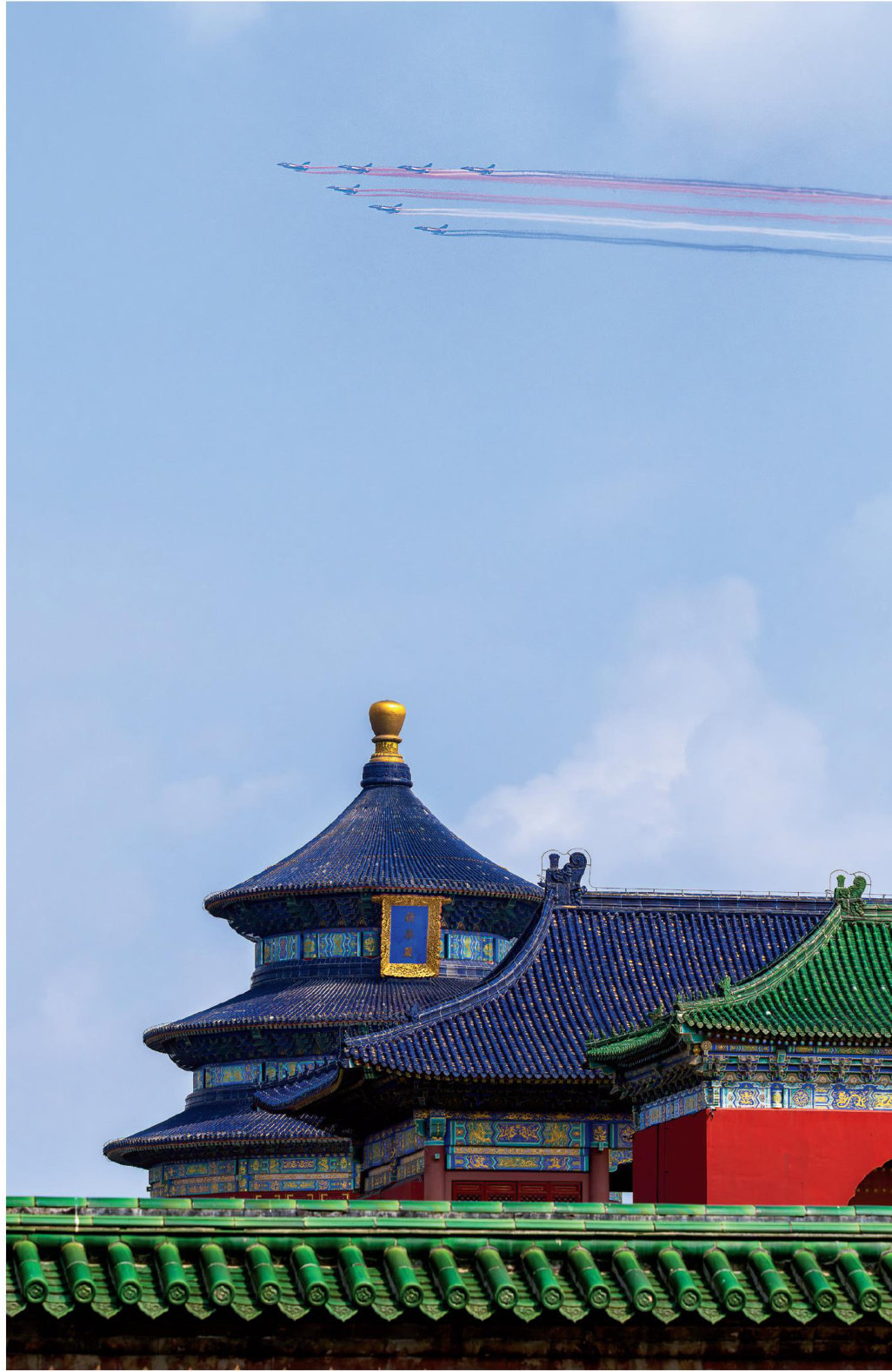

让世界看见中国力量 | 让世界看见中国力量!

让世界看见中国力量 | 让世界看见中国力量!

-

记忆·丰碑 | 循着总书记脚步,重温峥嵘岁月

记忆·丰碑 | 循着总书记脚步,重温峥嵘岁月

-

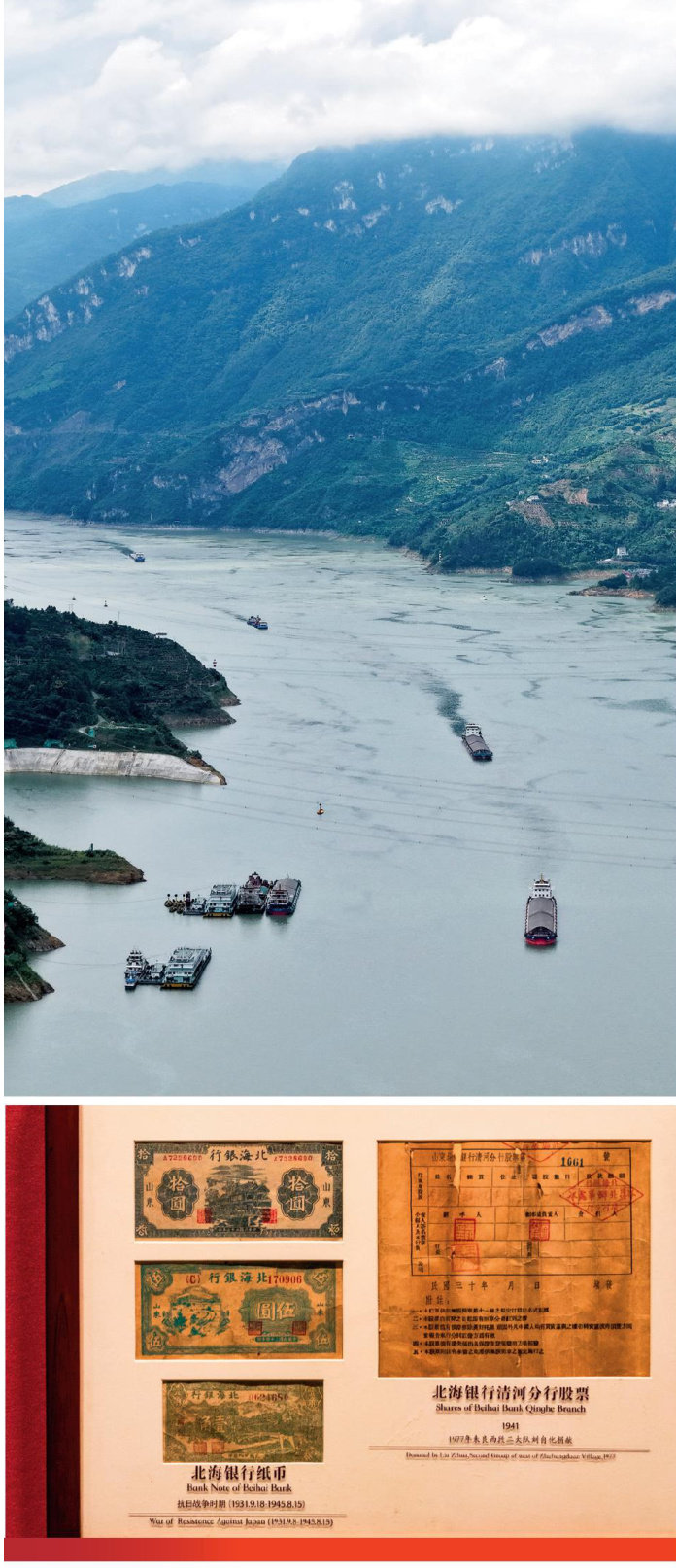

记忆·丰碑 | 十四年,四万万人的抗战记忆

记忆·丰碑 | 十四年,四万万人的抗战记忆

-

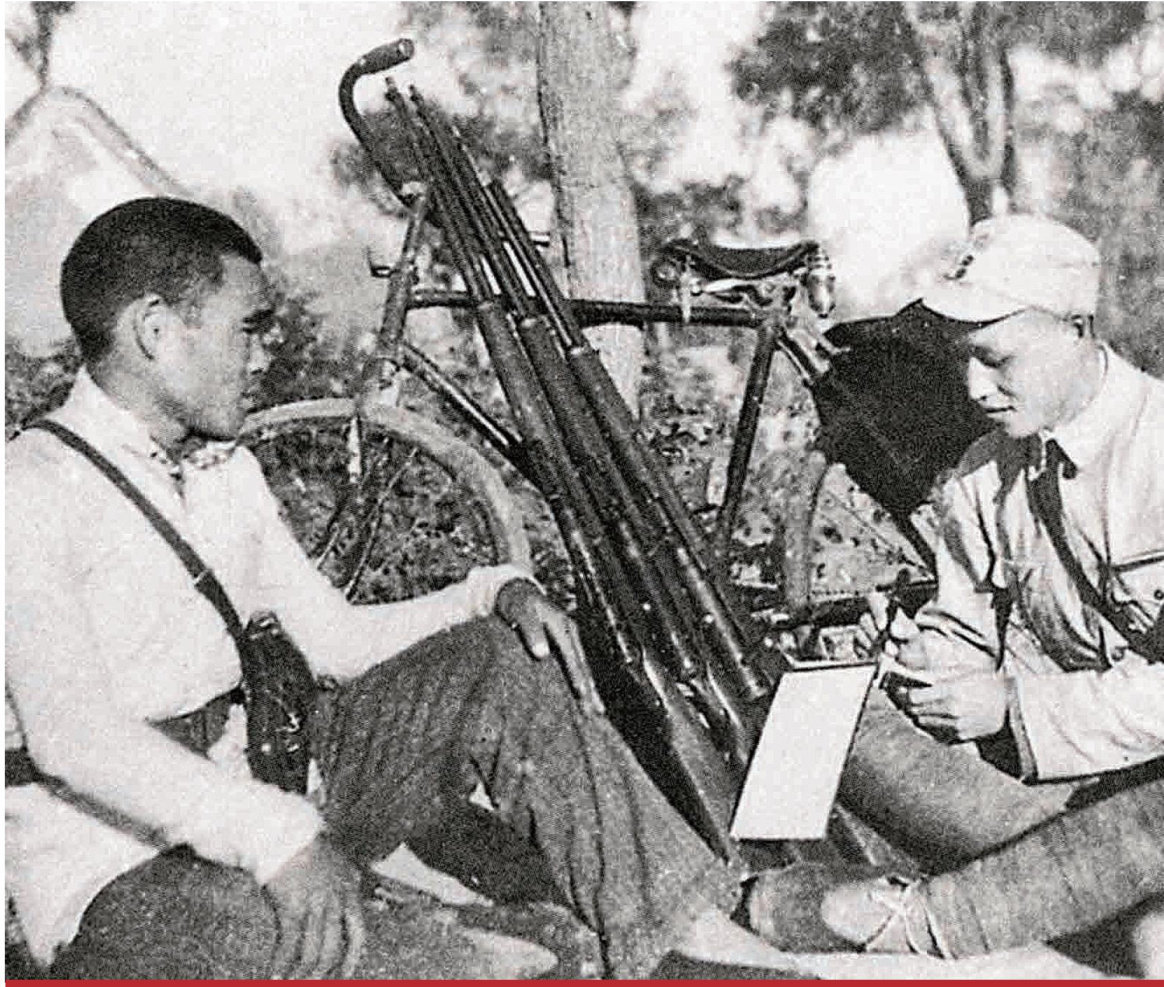

记忆·丰碑 | 智慧与烽火:抗日战场上的传奇篇章

记忆·丰碑 | 智慧与烽火:抗日战场上的传奇篇章

-

记忆·丰碑 | 齊齐鲁大地上的一座丰碑

记忆·丰碑 | 齊齐鲁大地上的一座丰碑

-

记忆·丰碑 | 猎猎战旗背后的风骨华章

记忆·丰碑 | 猎猎战旗背后的风骨华章

-

记忆·丰碑 | 水乳交融:普通人的英雄事

记忆·丰碑 | 水乳交融:普通人的英雄事

-

记忆·丰碑 | “无形战场”上的生死较量

记忆·丰碑 | “无形战场”上的生死较量

-

记忆·丰碑 | 烽火中,那些照亮民族希望的“灯塔”

记忆·丰碑 | 烽火中,那些照亮民族希望的“灯塔”

-

并肩·情谊 | 烽火中的守望相助

并肩·情谊 | 烽火中的守望相助

-

并肩·情谊 | 中国人民抗日战争对世界反法西斯战争胜利的历史贡献

并肩·情谊 | 中国人民抗日战争对世界反法西斯战争胜利的历史贡献

-

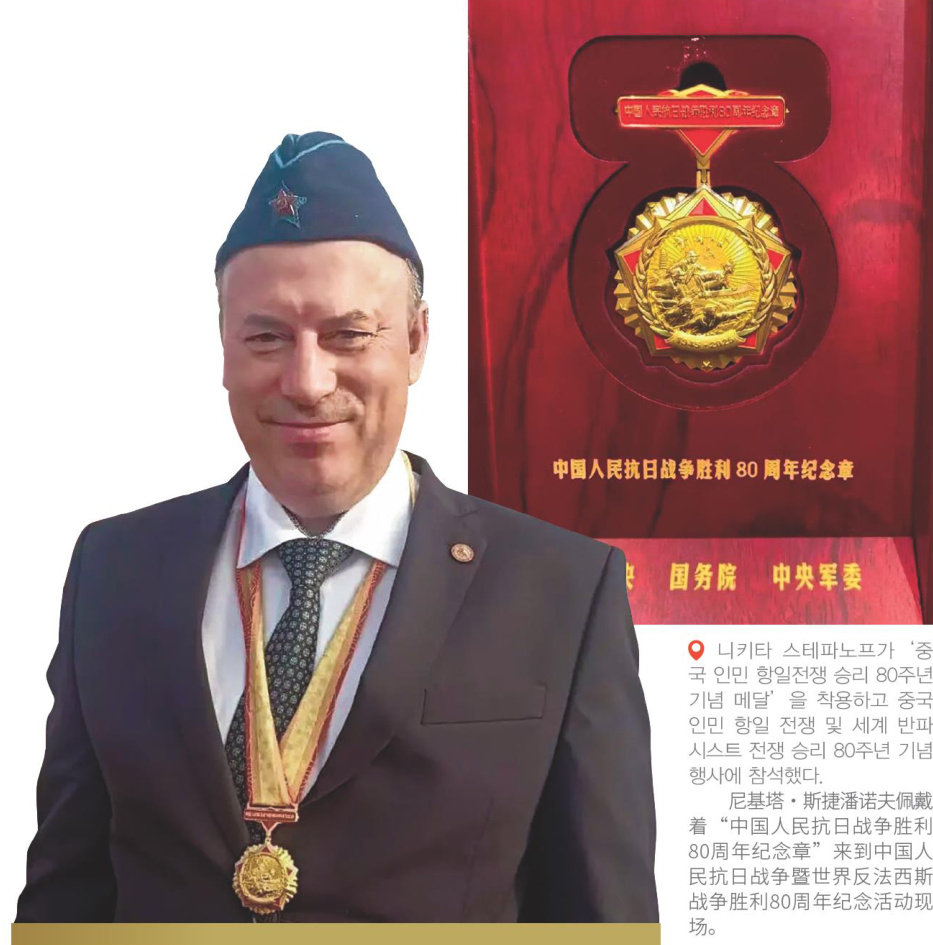

并肩·情谊 | 我们不会忘记:抗战中的国际友谊与八十载回响

并肩·情谊 | 我们不会忘记:抗战中的国际友谊与八十载回响

-

并肩·情谊 | 大韩民国临时政府的中国往事

并肩·情谊 | 大韩民国临时政府的中国往事

-

并肩·情谊 | 追寻中韩共同抗日的空间坐标

并肩·情谊 | 追寻中韩共同抗日的空间坐标

-

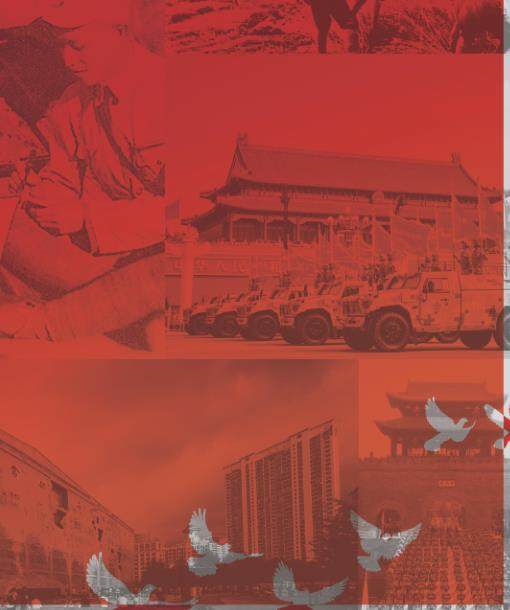

共创·未来 | 对历史最好的纪念,就是创造新的历史

共创·未来 | 对历史最好的纪念,就是创造新的历史

-

共创·未来 | 四代“红嫂”,一世情长

共创·未来 | 四代“红嫂”,一世情长

-

共创·未来 | 红色旅游,再现抗战记忆

共创·未来 | 红色旅游,再现抗战记忆

-

共创·未来 | 跨越山海:中韩抗战历史的时代对话

共创·未来 | 跨越山海:中韩抗战历史的时代对话

-

共创·未来 | 从抗战盟友到未来伙伴

共创·未来 | 从抗战盟友到未来伙伴

登录

登录