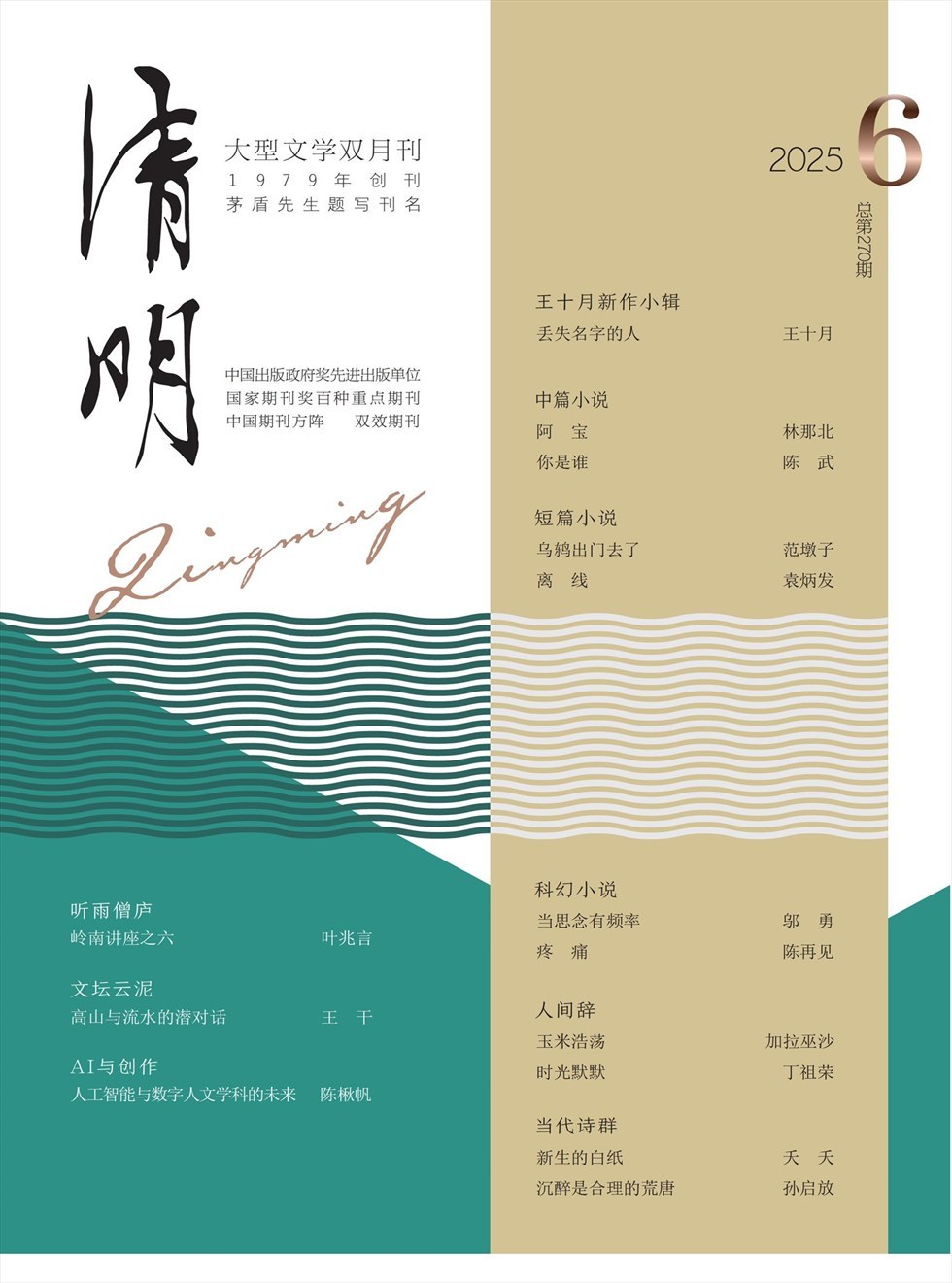

目录

快速导航-

王十月新作小辑 | 丢失名字的人(中篇小说)

王十月新作小辑 | 丢失名字的人(中篇小说)

-

王十月新作小辑 | 写作是我和这个世界对话的工具(访谈)

王十月新作小辑 | 写作是我和这个世界对话的工具(访谈)

-

王十月新作小辑 | 无名者的光:身份迷途与女性自我的艰难确立(评论)

王十月新作小辑 | 无名者的光:身份迷途与女性自我的艰难确立(评论)

-

中篇小说 | 阿宝

中篇小说 | 阿宝

-

中篇小说 | 你是谁

中篇小说 | 你是谁

-

中篇小说 | 不要问我从哪里来

中篇小说 | 不要问我从哪里来

-

中篇小说 | 乌鸫出门去了

中篇小说 | 乌鸫出门去了

-

短篇小说 | 一条大河流向远方

短篇小说 | 一条大河流向远方

-

科幻小说 | 当思念有频率

科幻小说 | 当思念有频率

-

科幻小说 | 疼痛

科幻小说 | 疼痛

-

科幻小说 | 跨时空的缘分

科幻小说 | 跨时空的缘分

-

人间辞 | 玉米浩荡

人间辞 | 玉米浩荡

-

人间辞 | 时光默默

人间辞 | 时光默默

-

人间辞 | 读清湖

人间辞 | 读清湖

-

当代诗群 | 新生的白纸(组诗)

当代诗群 | 新生的白纸(组诗)

-

当代诗群 | 沉醉是合理的荒唐(组诗)

当代诗群 | 沉醉是合理的荒唐(组诗)

-

当代诗群 | 当黄昏不再是黄色(组诗)

当代诗群 | 当黄昏不再是黄色(组诗)

-

当代诗群 | 空镜子(组诗)

当代诗群 | 空镜子(组诗)

-

当代诗群 | 素描的黑山羊(组诗)

当代诗群 | 素描的黑山羊(组诗)

-

当代诗群 | 知识工厂(组诗)

当代诗群 | 知识工厂(组诗)

-

当代诗群 | 松针温柔(组诗)

当代诗群 | 松针温柔(组诗)

-

当代诗群 | 遗书

当代诗群 | 遗书

-

听雨僧庐 | 岭南讲座之六

听雨僧庐 | 岭南讲座之六

-

文坛云泥 | 高山与流水的潜对话

文坛云泥 | 高山与流水的潜对话

-

AI与创作 | 人工智能与数字人文学科的未来

AI与创作 | 人工智能与数字人文学科的未来

-

AI与创作 | 2025年总目录

AI与创作 | 2025年总目录

登录

登录