目录

快速导航-

人类世研究 | 莫兰访谈:如何走出“人类世”文明的野蛮?

人类世研究 | 莫兰访谈:如何走出“人类世”文明的野蛮?

-

人类世研究 | 人类世:一个新的时空思考生态分叉及开启新的文明进程

人类世研究 | 人类世:一个新的时空思考生态分叉及开启新的文明进程

-

人类世研究 | “人类世”的生态危机与“自然”的命运

人类世研究 | “人类世”的生态危机与“自然”的命运

-

人类世研究 | 生命的可持续:人类发展与人类世的人类学

人类世研究 | 生命的可持续:人类发展与人类世的人类学

-

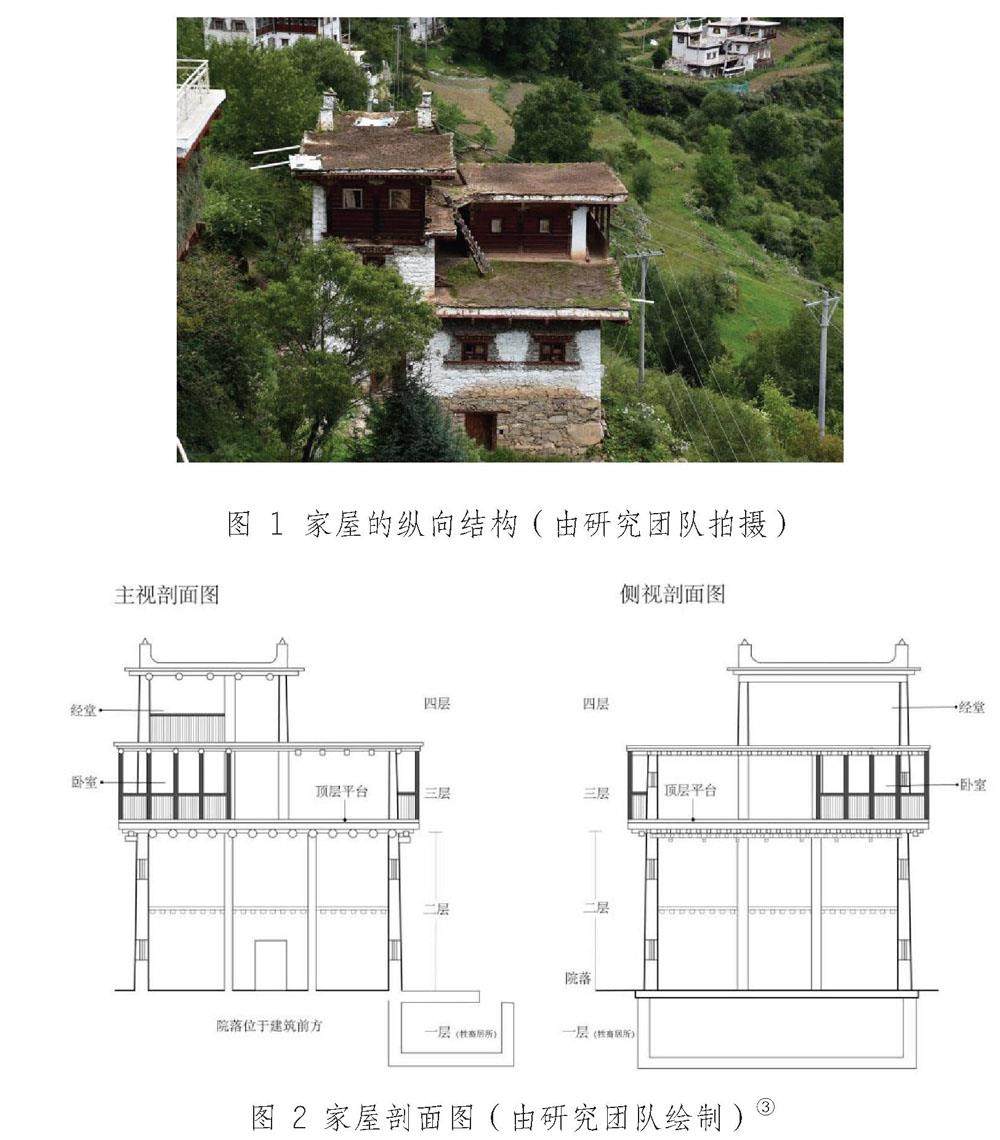

人类学前沿研究 | “信仰体育”:转经的身体运动研究

人类学前沿研究 | “信仰体育”:转经的身体运动研究

-

人类学前沿研究 | 感官空间视阈下的丧葬仪式与意义建构

人类学前沿研究 | 感官空间视阈下的丧葬仪式与意义建构

-

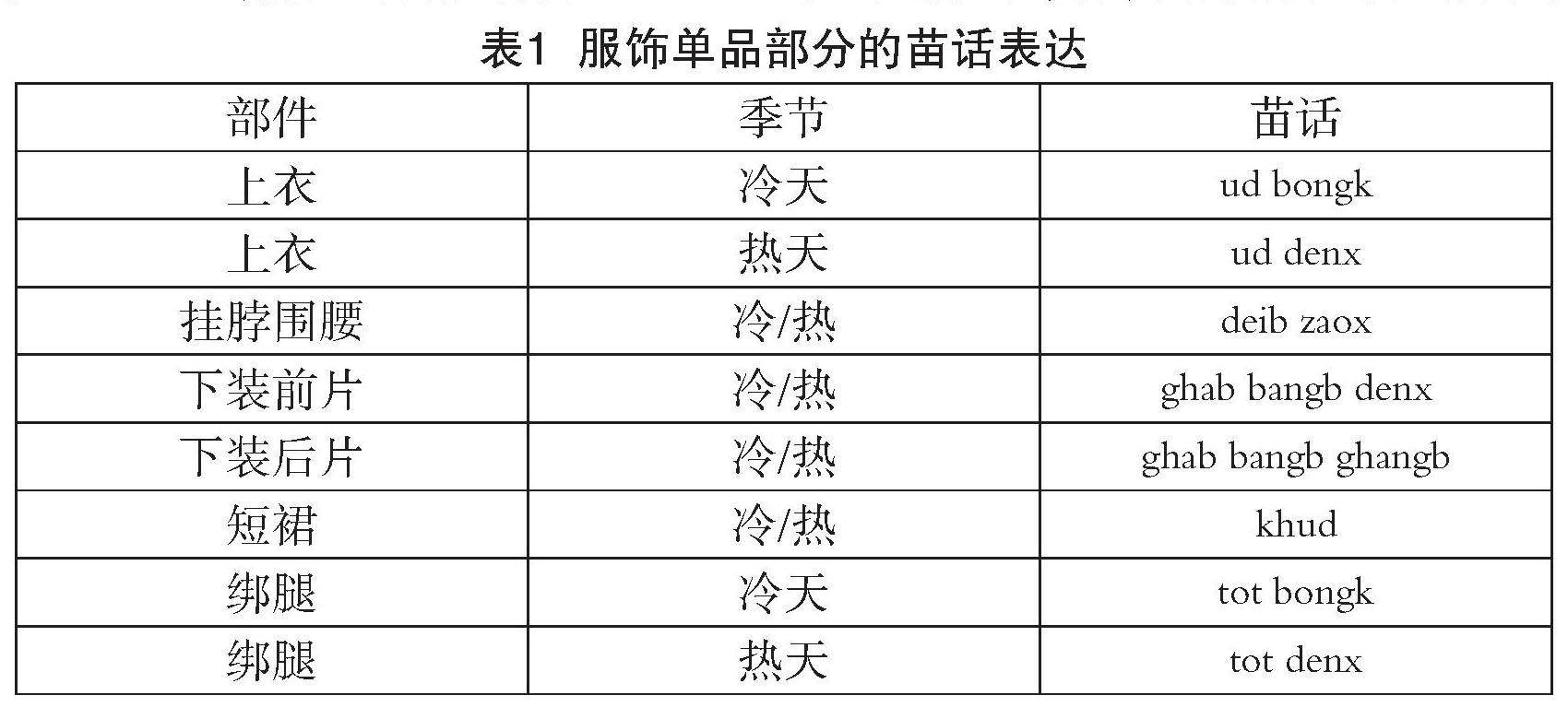

人类学前沿研究 | “骨冷”与“皮冷”:贵州东南山地人群的着装、身体与感知

人类学前沿研究 | “骨冷”与“皮冷”:贵州东南山地人群的着装、身体与感知

-

乡村振兴研究 | 龙舟兴乡:乡村振兴视域下民俗体育文化再生产的实践考察与机制探赜

乡村振兴研究 | 龙舟兴乡:乡村振兴视域下民俗体育文化再生产的实践考察与机制探赜

-

乡村振兴研究 | 乡村振兴背景下民族村寨的文化记忆重构与文化基因治理

乡村振兴研究 | 乡村振兴背景下民族村寨的文化记忆重构与文化基因治理

-

民族历史研究 | 坚守正统观:清初永顺土司归附清廷始末探析

民族历史研究 | 坚守正统观:清初永顺土司归附清廷始末探析

-

民族历史研究 | 民族交往交流交融视域下贵州清水江流域的地域化宗族形态演变

民族历史研究 | 民族交往交流交融视域下贵州清水江流域的地域化宗族形态演变

-

文化遗产研究 | 从民俗到非遗:民族传统节日的变迁与活化路径

文化遗产研究 | 从民俗到非遗:民族传统节日的变迁与活化路径

-

文化遗产研究 | 西南地区传统村落活态化保护发展的价值探赜

文化遗产研究 | 西南地区传统村落活态化保护发展的价值探赜

-

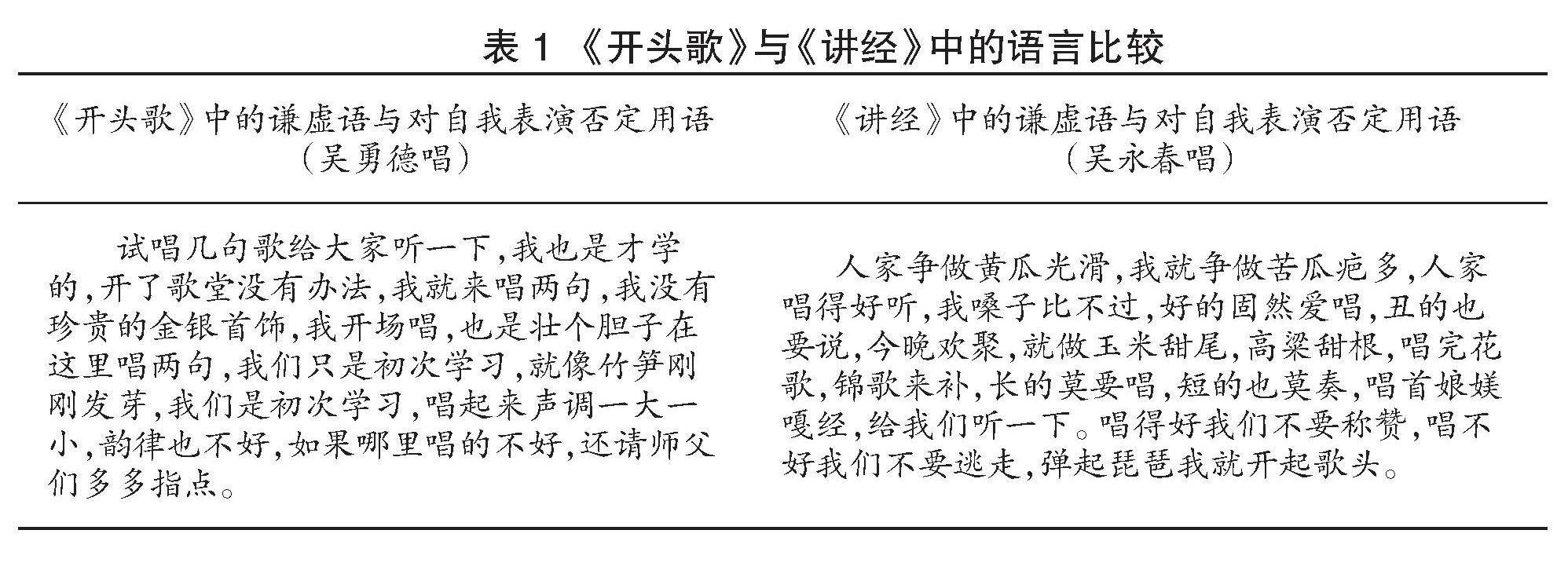

文化遗产研究 | 湘黔边侗琵琶“嘎经”的音乐文本叙事与文化认同研究

文化遗产研究 | 湘黔边侗琵琶“嘎经”的音乐文本叙事与文化认同研究

登录

登录