目录

快速导航-

文学评论 | 《风筝误》的元戏剧实践与明清文人的精神写照

文学评论 | 《风筝误》的元戏剧实践与明清文人的精神写照

-

文学评论 | 存在主义视域下《只争朝夕》中的塔姆金解读

文学评论 | 存在主义视域下《只争朝夕》中的塔姆金解读

-

文学评论 | 生命之河的流动

文学评论 | 生命之河的流动

-

文学评论 | 布宁《来自旧金山的绅士》中的存在主义隐喻研究

文学评论 | 布宁《来自旧金山的绅士》中的存在主义隐喻研究

-

文学评论 | 中华文化重构视角下网文“出海”的路径探析

文学评论 | 中华文化重构视角下网文“出海”的路径探析

-

文学评论 | 《羚羊与秧鸡》的诗化小说特点

文学评论 | 《羚羊与秧鸡》的诗化小说特点

-

文学评论 | 死亡的预兆与存在的消解:论《从旧金山来的先生》中的感官符号系统

文学评论 | 死亡的预兆与存在的消解:论《从旧金山来的先生》中的感官符号系统

-

文学研究 | 论宋元话本中的南宋临安形象建构

文学研究 | 论宋元话本中的南宋临安形象建构

-

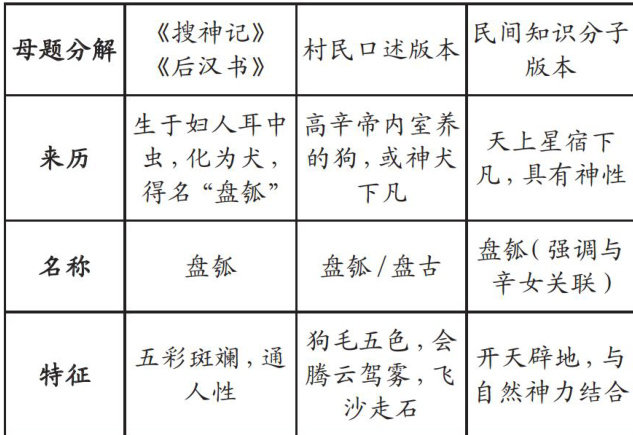

文学研究 | 民间传说的叙事结构及传承动力研究

文学研究 | 民间传说的叙事结构及传承动力研究

-

文学研究 | 雪压枝头低,虽低不着泥

文学研究 | 雪压枝头低,虽低不着泥

-

文学研究 | 论郭店简、上博简中的儒家文献在先秦说理散文发展史的过渡地位

文学研究 | 论郭店简、上博简中的儒家文献在先秦说理散文发展史的过渡地位

-

文学研究 | 洪深戏剧批评与创作的互证关系研究

文学研究 | 洪深戏剧批评与创作的互证关系研究

-

文学研究 | 亚里士多德对柏拉图摹仿说的批判与发展

文学研究 | 亚里士多德对柏拉图摹仿说的批判与发展

-

文化集萃 | 近五年来国内《自然辩证法》的自然观研究综述

文化集萃 | 近五年来国内《自然辩证法》的自然观研究综述

-

文化集萃 | 王阳明《传习录》中的镜子隐喻

文化集萃 | 王阳明《传习录》中的镜子隐喻

-

文化集萃 | 《孙子》中的朴素唯物主义思想及其价值

文化集萃 | 《孙子》中的朴素唯物主义思想及其价值

-

文化集萃 | 渤海国迁都显州探析

文化集萃 | 渤海国迁都显州探析

-

文化集萃 | “史迹之论次”理论视角下魏晋南北朝时期史学发展的因故解析

文化集萃 | “史迹之论次”理论视角下魏晋南北朝时期史学发展的因故解析

-

文化集萃 | 马克思世界历史理论的发展与革命变革

文化集萃 | 马克思世界历史理论的发展与革命变革

-

文化集萃 | 慎战、诡道与庙算:《孙子兵法·计篇》在吴越争霸中的体现

文化集萃 | 慎战、诡道与庙算:《孙子兵法·计篇》在吴越争霸中的体现

-

文艺观察 | 身体感知、感官地理与具身记忆:《驾驶我的车》的触感美学分析

文艺观察 | 身体感知、感官地理与具身记忆:《驾驶我的车》的触感美学分析

-

文艺观察 | 探析短视频对身体经验和实践的重构

文艺观察 | 探析短视频对身体经验和实践的重构

-

文艺观察 | 敦煌壁画线条艺术:东方美学的时空嬉变

文艺观察 | 敦煌壁画线条艺术:东方美学的时空嬉变

-

文化传播 | 布迪厄社会学视角下《论语》译者风格对比研究

文化传播 | 布迪厄社会学视角下《论语》译者风格对比研究

-

文化传播 | 传播学视角下传统民俗英译策略研究

文化传播 | 传播学视角下传统民俗英译策略研究

-

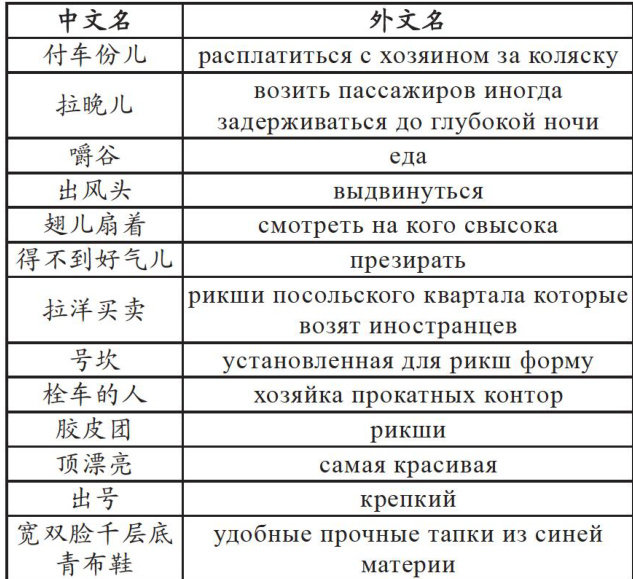

文化传播 | 文化翻译理论视域下《骆驼祥子》北京方言的俄译探析

文化传播 | 文化翻译理论视域下《骆驼祥子》北京方言的俄译探析

-

文化传播 | 跨文化交流背景下微剧海外爆火原因分析

文化传播 | 跨文化交流背景下微剧海外爆火原因分析

-

文化传播 | 翻译目的论视角下契科夫《约内奇》不同中译本对比研究

文化传播 | 翻译目的论视角下契科夫《约内奇》不同中译本对比研究

-

文化传播 | 数智化时代下的中华饮食文化多模态外宣路径探索

文化传播 | 数智化时代下的中华饮食文化多模态外宣路径探索

-

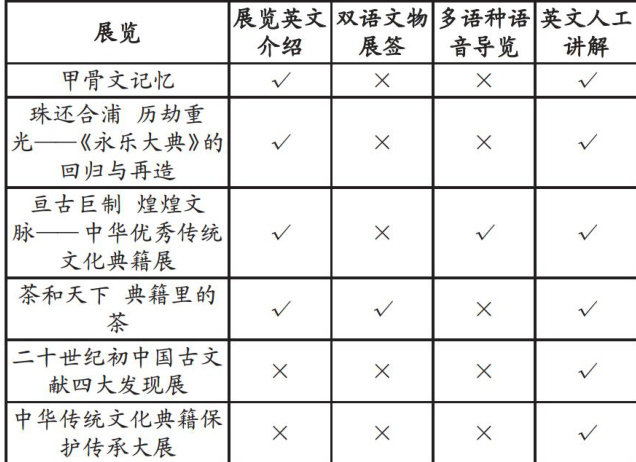

文化传播 | 符号学视角下国家典籍博物馆跨文化传播实践研究

文化传播 | 符号学视角下国家典籍博物馆跨文化传播实践研究

-

文化传播 | 齐齐哈尔市红色旅游外宣翻译策略探析

文化传播 | 齐齐哈尔市红色旅游外宣翻译策略探析

-

文化综合 | “别”与“爾”的对比分析

文化综合 | “别”与“爾”的对比分析

-

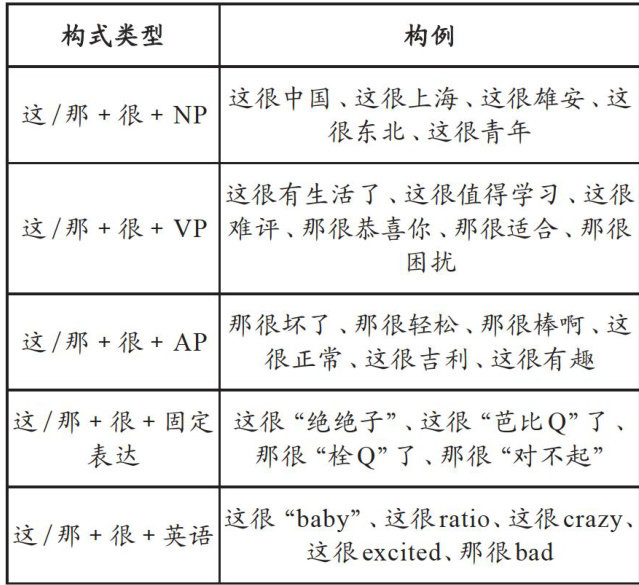

文化综合 | 互动语言学视角下“这/那很 x”交际功能研究

文化综合 | 互动语言学视角下“这/那很 x”交际功能研究

-

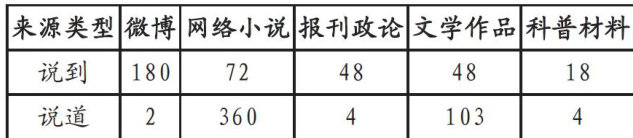

文化综合 | “说到”与“说道”的对比分析

文化综合 | “说到”与“说道”的对比分析

-

文化综合 | 文化自信视域下隆昌客家文化保护和传承路径研究

文化综合 | 文化自信视域下隆昌客家文化保护和传承路径研究

-

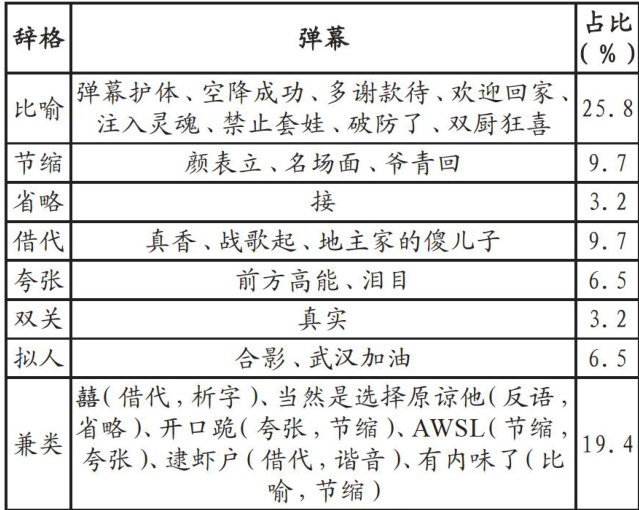

文化综合 | 修辞赋能:B站2017一2024年度弹幕解析

文化综合 | 修辞赋能:B站2017一2024年度弹幕解析

-

文化综合 | 贵州苗族“四月八”节日的文化建构研究

文化综合 | 贵州苗族“四月八”节日的文化建构研究

-

文化综合 | 少数民族非遗文化的短视频传播创新路径

文化综合 | 少数民族非遗文化的短视频传播创新路径

-

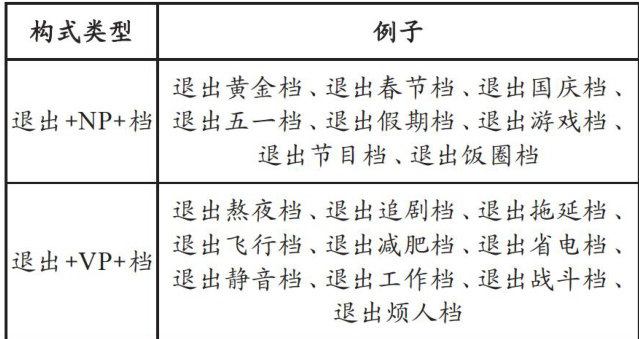

文化综合 | 浅析构式“退出X档

文化综合 | 浅析构式“退出X档

-

文化综合 | 唯物史观视域下金寨县红色文化传承与创新的路径探索

文化综合 | 唯物史观视域下金寨县红色文化传承与创新的路径探索

过往期刊

更多-

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录