目录

快速导航-

文学评论 | 论严羽《沧浪诗话》中“以禅喻诗”的审美旨趣

文学评论 | 论严羽《沧浪诗话》中“以禅喻诗”的审美旨趣

-

文学评论 | 帕慕克《雪》中互文性策略的分析

文学评论 | 帕慕克《雪》中互文性策略的分析

-

文学评论 | 后殖民女性主义视域下《最蓝的眼睛》中女性共同体的构建

文学评论 | 后殖民女性主义视域下《最蓝的眼睛》中女性共同体的构建

-

文学评论 | 简析《无名的裘德》中的主题反讽

文学评论 | 简析《无名的裘德》中的主题反讽

-

文学评论 | 植物性突围:韩江《素食主义者》对生命政治规训的文学式抗争

文学评论 | 植物性突围:韩江《素食主义者》对生命政治规训的文学式抗争

-

文学评论 | 道德的撕裂:《八骏图》中的知识分子精神困境探析

文学评论 | 道德的撕裂:《八骏图》中的知识分子精神困境探析

-

文学评论 | 简论鲁迅小说《药》的艺术性

文学评论 | 简论鲁迅小说《药》的艺术性

-

文学研究 | 唐代诗歌对平安时代汉诗的影响研究

文学研究 | 唐代诗歌对平安时代汉诗的影响研究

-

文学研究 | 新乡土写作中的农民英雄形象变化

文学研究 | 新乡土写作中的农民英雄形象变化

-

文学研究 | 镜中江南: 格非“江南三部曲”的文化流变与价值重构

文学研究 | 镜中江南: 格非“江南三部曲”的文化流变与价值重构

-

文学研究 | 冲突与对立:希腊神话中的手足叙事研究

文学研究 | 冲突与对立:希腊神话中的手足叙事研究

-

文学研究 | 福柯“异托邦"视域下史铁生地坛的空间诗学研究

文学研究 | 福柯“异托邦"视域下史铁生地坛的空间诗学研究

-

文学研究 | 论乡村社会符号对赵树理评书体叙事的影响

文学研究 | 论乡村社会符号对赵树理评书体叙事的影响

-

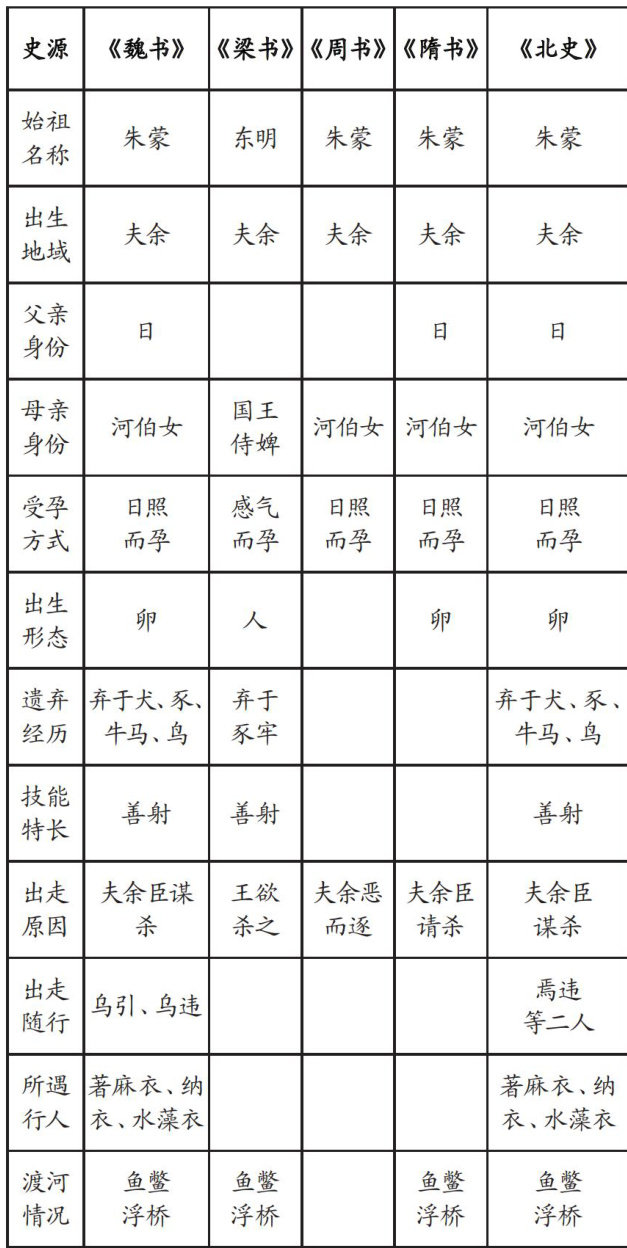

文化集萃 | 从碑文到史文:高句丽开国神话塑造意图探微

文化集萃 | 从碑文到史文:高句丽开国神话塑造意图探微

-

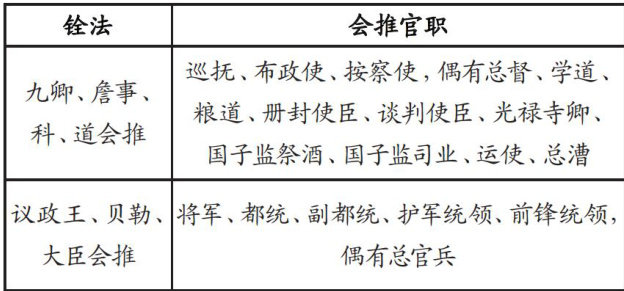

文化集萃 | 康熙时期请旨会推探析

文化集萃 | 康熙时期请旨会推探析

-

文化集萃 | 论马克思早期正义思想的嬉变

文化集萃 | 论马克思早期正义思想的嬉变

-

文化集萃 | 从海防筹议看刘坤一的海防思想

文化集萃 | 从海防筹议看刘坤一的海防思想

-

文化集萃 | 《吕氏春秋》所蕴含的民本思想

文化集萃 | 《吕氏春秋》所蕴含的民本思想

-

文化集萃 | 从甲骨文“裸”字看殷商裸礼的发展

文化集萃 | 从甲骨文“裸”字看殷商裸礼的发展

-

文化集萃 | 礼序与政道:荀子的君道思想

文化集萃 | 礼序与政道:荀子的君道思想

-

文化集萃 | 土流相维:清代“土流并治”的三阶递亶

文化集萃 | 土流相维:清代“土流并治”的三阶递亶

-

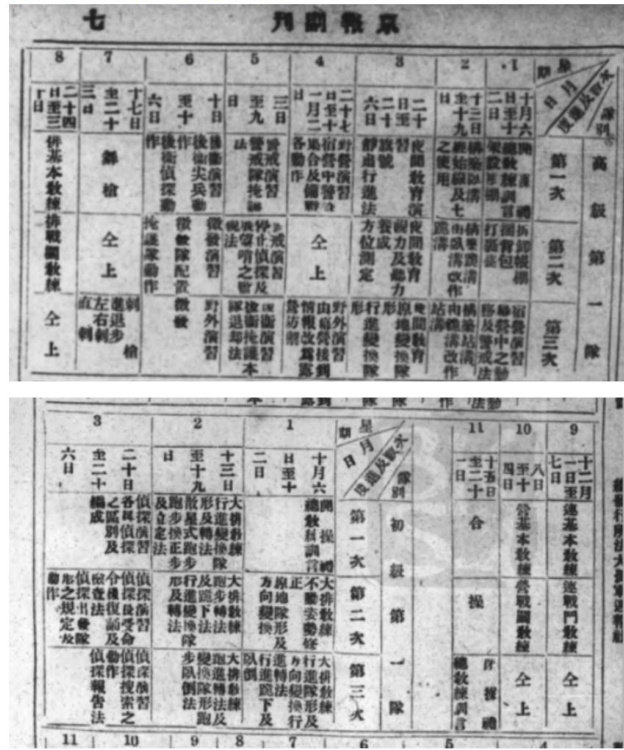

文化集萃 | 红楼之外,漫忆铁马

文化集萃 | 红楼之外,漫忆铁马

-

文化集萃 | 《明夷待访录》中的“共治”思想及其协商民主意蕴

文化集萃 | 《明夷待访录》中的“共治”思想及其协商民主意蕴

-

文艺观察 | 国风游戏音乐海外传播的优势与挑战

文艺观察 | 国风游戏音乐海外传播的优势与挑战

-

文艺观察 | 湘西北土家族哭嫁歌语言文化特征探究

文艺观察 | 湘西北土家族哭嫁歌语言文化特征探究

-

文艺观察 | 古物新声:“博物馆热”视域下《我在故宫修文物》的视觉修辞

文艺观察 | 古物新声:“博物馆热”视域下《我在故宫修文物》的视觉修辞

-

文化传播 | 生态翻译学视角下机器翻译与人工翻译的对比分析

文化传播 | 生态翻译学视角下机器翻译与人工翻译的对比分析

-

文化传播 | 文化符号学视角下《围城》俄译策略研究

文化传播 | 文化符号学视角下《围城》俄译策略研究

-

文化传播 | 功能对等理论视域下川剧唱词翻译策略研究

文化传播 | 功能对等理论视域下川剧唱词翻译策略研究

-

文化传播 | 功能对等理论视角下人物个性化语言的翻译

文化传播 | 功能对等理论视角下人物个性化语言的翻译

-

文化传播 | 《藤野先生》汉译日文本中的翻译方法分析

文化传播 | 《藤野先生》汉译日文本中的翻译方法分析

-

文化传播 | 牧德洛夫《汉俄词典》中动物成语的中国文化要素阐释

文化传播 | 牧德洛夫《汉俄词典》中动物成语的中国文化要素阐释

-

文化传播 | 接受美学视角下《蜘蛛之丝》三个中文译本对比分析

文化传播 | 接受美学视角下《蜘蛛之丝》三个中文译本对比分析

-

文化综合 | 网络流行语“city不city”的研究

文化综合 | 网络流行语“city不city”的研究

-

文化综合 | 焦作方言中的“括利”

文化综合 | 焦作方言中的“括利”

-

文化综合 | 中古汉语词头“阿”的语用功能讨论

文化综合 | 中古汉语词头“阿”的语用功能讨论

-

文化综合 | “起来”“下来”等复合趋向动词的引申义演化路径探究

文化综合 | “起来”“下来”等复合趋向动词的引申义演化路径探究

-

文化综合 | 晋北军事地名及其文化内涵

文化综合 | 晋北军事地名及其文化内涵

-

文化综合 | 古代文献中汉字的原意考辨

文化综合 | 古代文献中汉字的原意考辨

-

文化综合 | 大型俄汉词典中的中国辞书家精神探究

文化综合 | 大型俄汉词典中的中国辞书家精神探究

过往期刊

更多-

今古文创

2025年46期 -

今古文创

2025年45期 -

今古文创

2025年44期 -

今古文创

2025年43期 -

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录