- 全部分类/

- 思想理论/

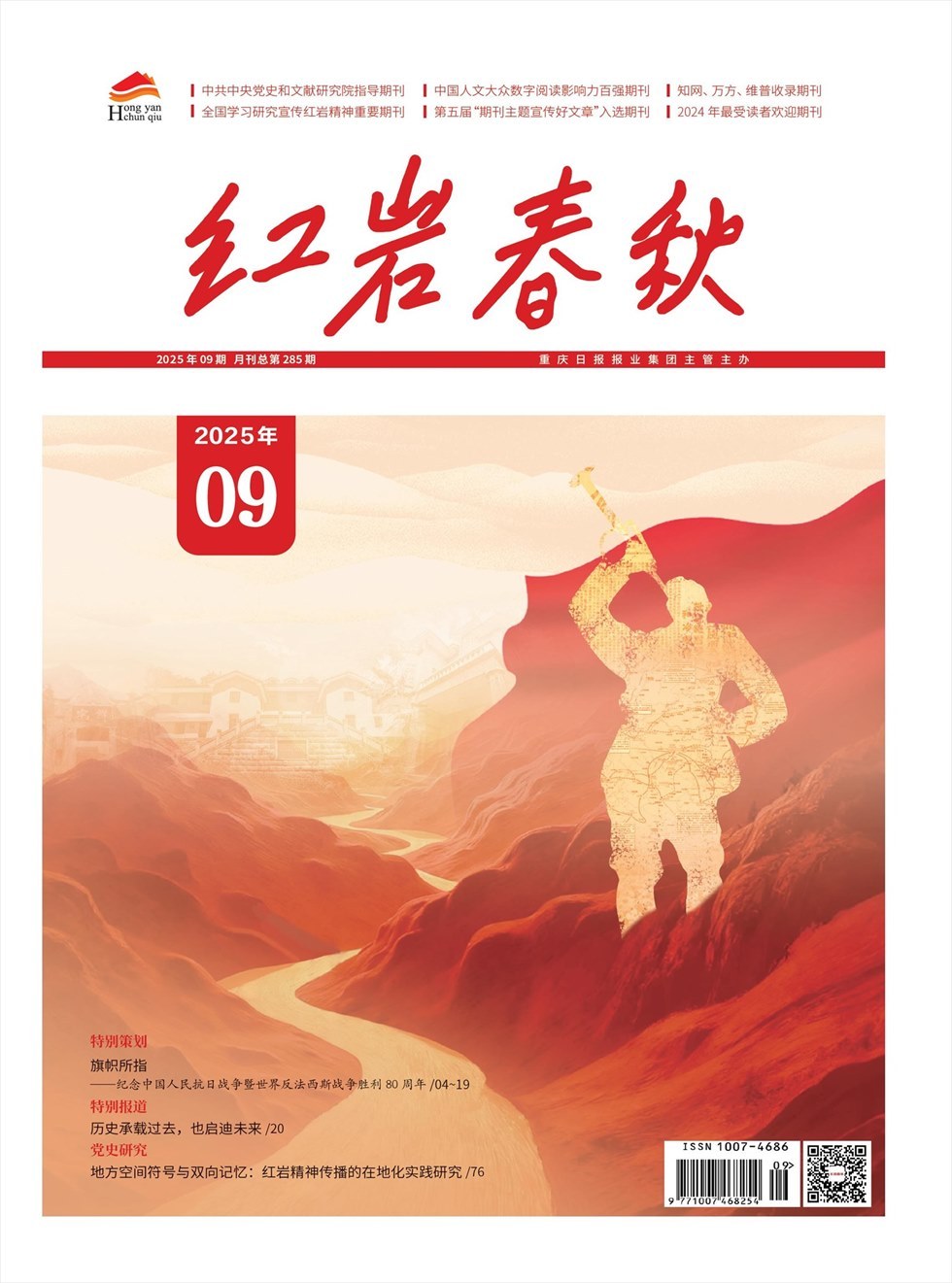

- 红岩春秋

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

特别策划 | 旗帜所指

特别策划 | 旗帜所指

-

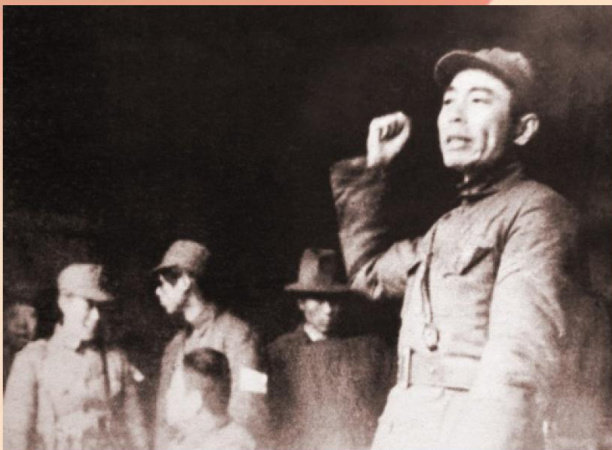

特别策划 | 重庆与党的抗日民族统一战线

特别策划 | 重庆与党的抗日民族统一战线

-

特别策划 | 毛泽东和党中央领导培育了红岩精神

特别策划 | 毛泽东和党中央领导培育了红岩精神

-

特别策划 | 中国共产党在抗日战争中的战略策略引领

特别策划 | 中国共产党在抗日战争中的战略策略引领

-

特别策划 | 皖南事变后中共中央南方局的破局之道

特别策划 | 皖南事变后中共中央南方局的破局之道

-

特别报道 | 历史承载过去,也启迪未来

特别报道 | 历史承载过去,也启迪未来

-

往事回首 | 潜艇老兵的军魂传承

往事回首 | 潜艇老兵的军魂传承

-

党建风采 | 突出“红耀丹乡”特色打造“红岩思政”品牌垫江用红色文化浸润人心凝聚力量

党建风采 | 突出“红耀丹乡”特色打造“红岩思政”品牌垫江用红色文化浸润人心凝聚力量

-

党史研究 | 毛泽东对发展民族资本的开创性探索及其启示研究

党史研究 | 毛泽东对发展民族资本的开创性探索及其启示研究

-

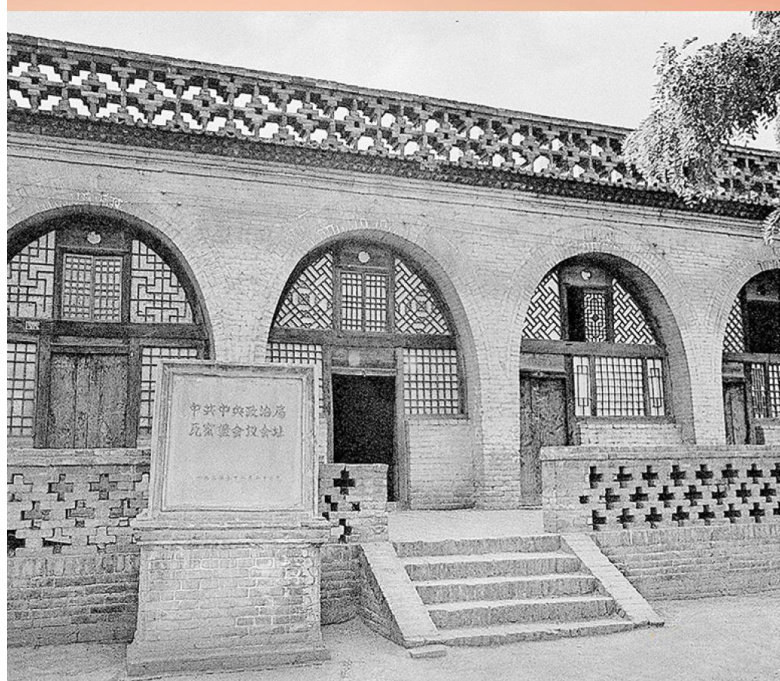

党史研究 | 中共中央南方局时期周恩来对政治纪律建设的贡献探析

党史研究 | 中共中央南方局时期周恩来对政治纪律建设的贡献探析

-

党史研究 | 继承与创新:邓小平对毛泽东反腐败斗争思想的发展论析

党史研究 | 继承与创新:邓小平对毛泽东反腐败斗争思想的发展论析

-

党史研究 | 中华人民共和国成立初期邓小平关于民族团结的重要论述及其对凉山的影响研究

党史研究 | 中华人民共和国成立初期邓小平关于民族团结的重要论述及其对凉山的影响研究

-

党史研究 | 瞿秋白关于文化的论述的主要内容与当代价值研究

党史研究 | 瞿秋白关于文化的论述的主要内容与当代价值研究

-

党史研究 | 瞿秋白在中央苏区革命建树的时代价值研究

党史研究 | 瞿秋白在中央苏区革命建树的时代价值研究

-

党史研究 | 制度创新与风险共担:中国共产党早期社会保障实践中的红色保险研究(1921—1949)

党史研究 | 制度创新与风险共担:中国共产党早期社会保障实践中的红色保险研究(1921—1949)

-

党史研究 | 中央苏区兵站发展始末探究

党史研究 | 中央苏区兵站发展始末探究

-

党史研究 | 中共南方局领导下的重庆“雾季公演”研究(1939—1945)

党史研究 | 中共南方局领导下的重庆“雾季公演”研究(1939—1945)

-

党史研究 | 地方空间符号与双向记忆:红岩精神传播的在地化实践研究

党史研究 | 地方空间符号与双向记忆:红岩精神传播的在地化实践研究

-

党史研究 | 基于党史档案的中国西部科学院地下党活动研究

党史研究 | 基于党史档案的中国西部科学院地下党活动研究

-

党史研究 | 赵祚传《农民四字经》与云南早期农民革命动员研究

党史研究 | 赵祚传《农民四字经》与云南早期农民革命动员研究

-

红岩思政 | 伟大建党精神融人高校思想政治教育的价值意蕴、现实困境与实践路径

红岩思政 | 伟大建党精神融人高校思想政治教育的价值意蕴、现实困境与实践路径

-

红岩思政 | 焦裕禄精神融人思政教育的价值意蕴与方法路径探究

红岩思政 | 焦裕禄精神融人思政教育的价值意蕴与方法路径探究

-

红岩思政 | 大别山精神推动铸牢中华民族共同体意识的实践理路探析

红岩思政 | 大别山精神推动铸牢中华民族共同体意识的实践理路探析

-

红岩思政 | 在边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识的路径研究

红岩思政 | 在边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识的路径研究

-

红岩思政 | 红色文化赋能高校“大思政课”建设的耦合机理与培育进路

红岩思政 | 红色文化赋能高校“大思政课”建设的耦合机理与培育进路

-

红岩思政 | 青海红色文化赋能铸牢中华民族共同体意识的实践路径研究

红岩思政 | 青海红色文化赋能铸牢中华民族共同体意识的实践路径研究

-

红岩思政 | “现实的人”视域下思想政治教育数字化转型的现实困境与实践策略研究

红岩思政 | “现实的人”视域下思想政治教育数字化转型的现实困境与实践策略研究

-

红岩思政 | “饭圈文化”的意识形态困境与治理路径探究

红岩思政 | “饭圈文化”的意识形态困境与治理路径探究

-

红岩思政 | 极端“饭圈文化”对青年理想信念的破坏及其对策探究

红岩思政 | 极端“饭圈文化”对青年理想信念的破坏及其对策探究

-

党建论坛 | 以党建品牌赋能高校“双创”:成效审视、现实困境与进阶路径探究

党建论坛 | 以党建品牌赋能高校“双创”:成效审视、现实困境与进阶路径探究

-

党建论坛 | 年轻党员干部马克思主义信仰教育的路径研究

党建论坛 | 年轻党员干部马克思主义信仰教育的路径研究

-

党建论坛 | 构建涵养新时代共产党人良好家风的长效机制

党建论坛 | 构建涵养新时代共产党人良好家风的长效机制

登录

登录