目录

快速导航-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 河北国库四十载:初心如磐 笃行致远

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 河北国库四十载:初心如磐 笃行致远

-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 守库四十载 兴业千百桩续写国库高质量发展新篇章

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 守库四十载 兴业千百桩续写国库高质量发展新篇章

-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 财税体制改革对央行国库会计核算的影响

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 财税体制改革对央行国库会计核算的影响

-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 坚持金融为民推动沧州国库工作高质量发展

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 坚持金融为民推动沧州国库工作高质量发展

-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 以守正创新书写雄安新区国库高质量发展新篇章

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 以守正创新书写雄安新区国库高质量发展新篇章

-

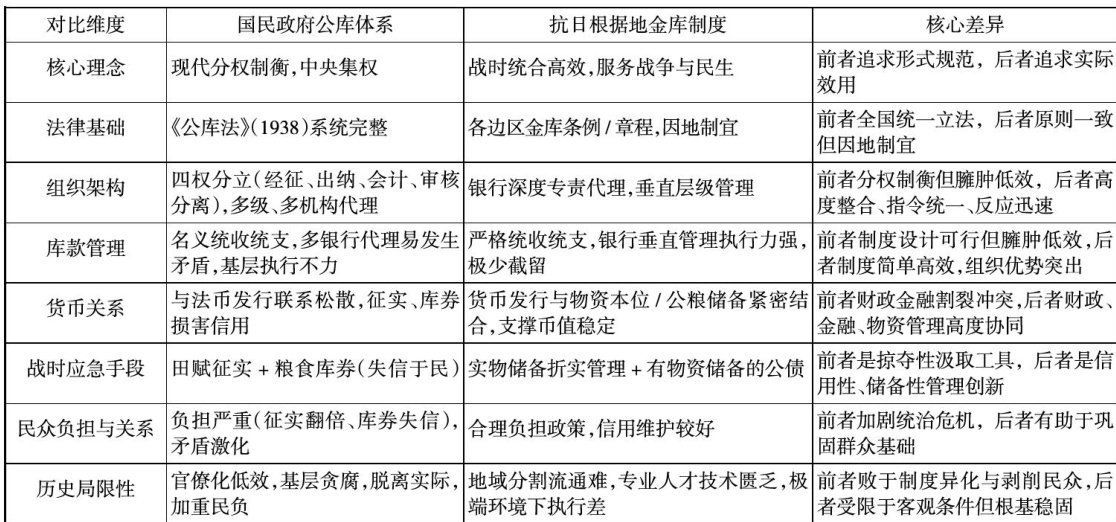

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 抗战时期国库制度建设实践 对当代央行经理国库的启示

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 抗战时期国库制度建设实践 对当代央行经理国库的启示

-

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 革命战争时期红色国库的运行及贡献

庆祝中国人民银行经理国库40周年 | 革命战争时期红色国库的运行及贡献

-

金融实务 | 机构改革后基层人民银行履职的实践与思考

金融实务 | 机构改革后基层人民银行履职的实践与思考

-

金融实务 | 金融支持河北实体经济发展的路径与对策研究

金融实务 | 金融支持河北实体经济发展的路径与对策研究

-

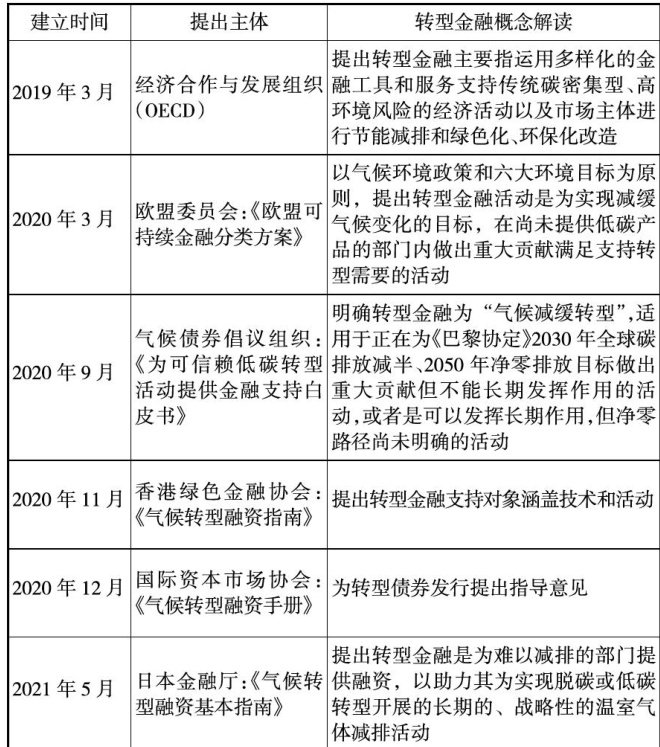

金融实务 | 金融支持林草碳汇交易研究

金融实务 | 金融支持林草碳汇交易研究

-

理论探讨 | 环境规制、制造业企业融资约束与全要素生产率

理论探讨 | 环境规制、制造业企业融资约束与全要素生产率

-

理论探讨 | 数字化转型如何影响制造业就业?

理论探讨 | 数字化转型如何影响制造业就业?

-

理论探讨 | 数字经济对消费升级的影响研究

理论探讨 | 数字经济对消费升级的影响研究

登录

登录