目录

快速导航-

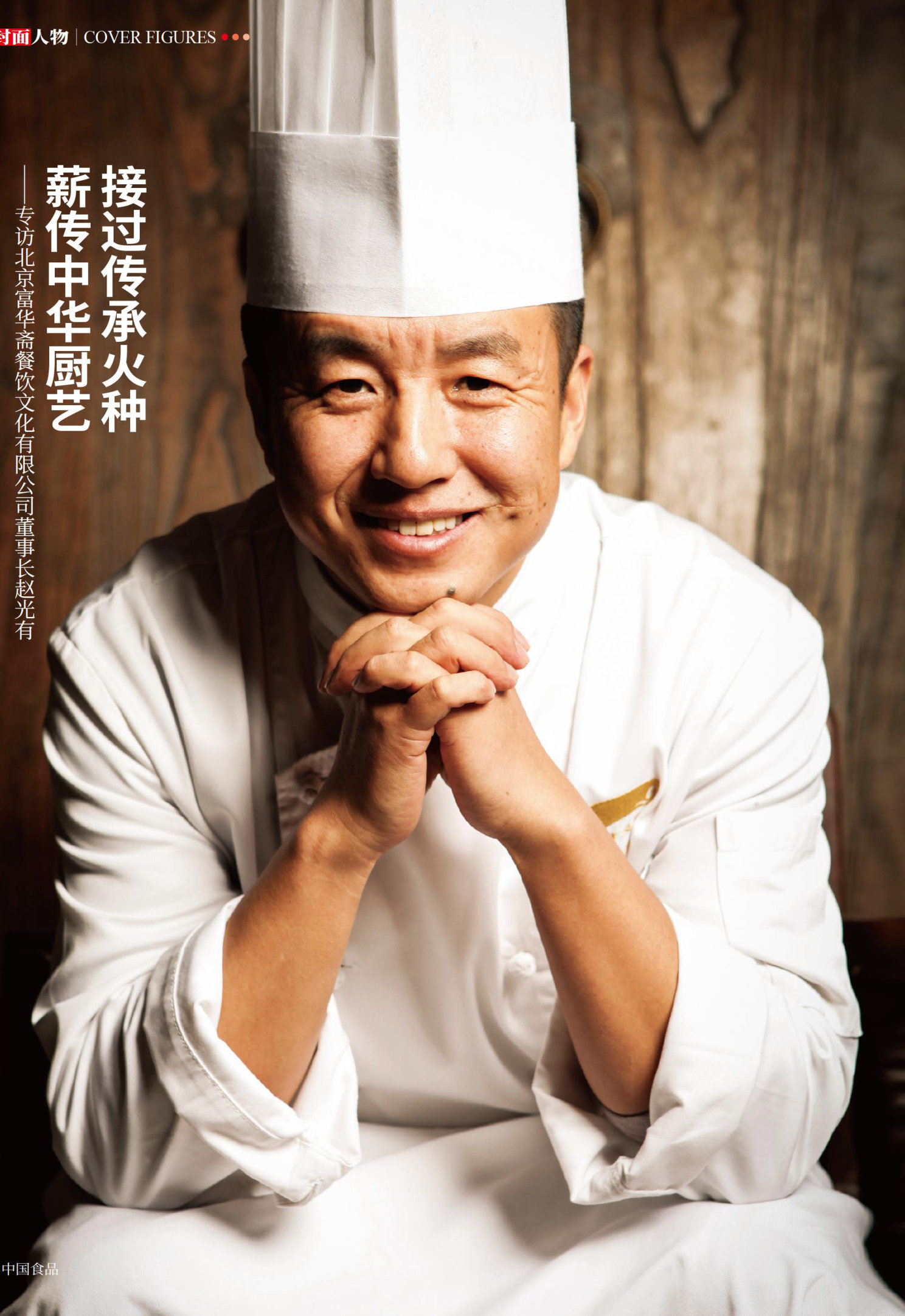

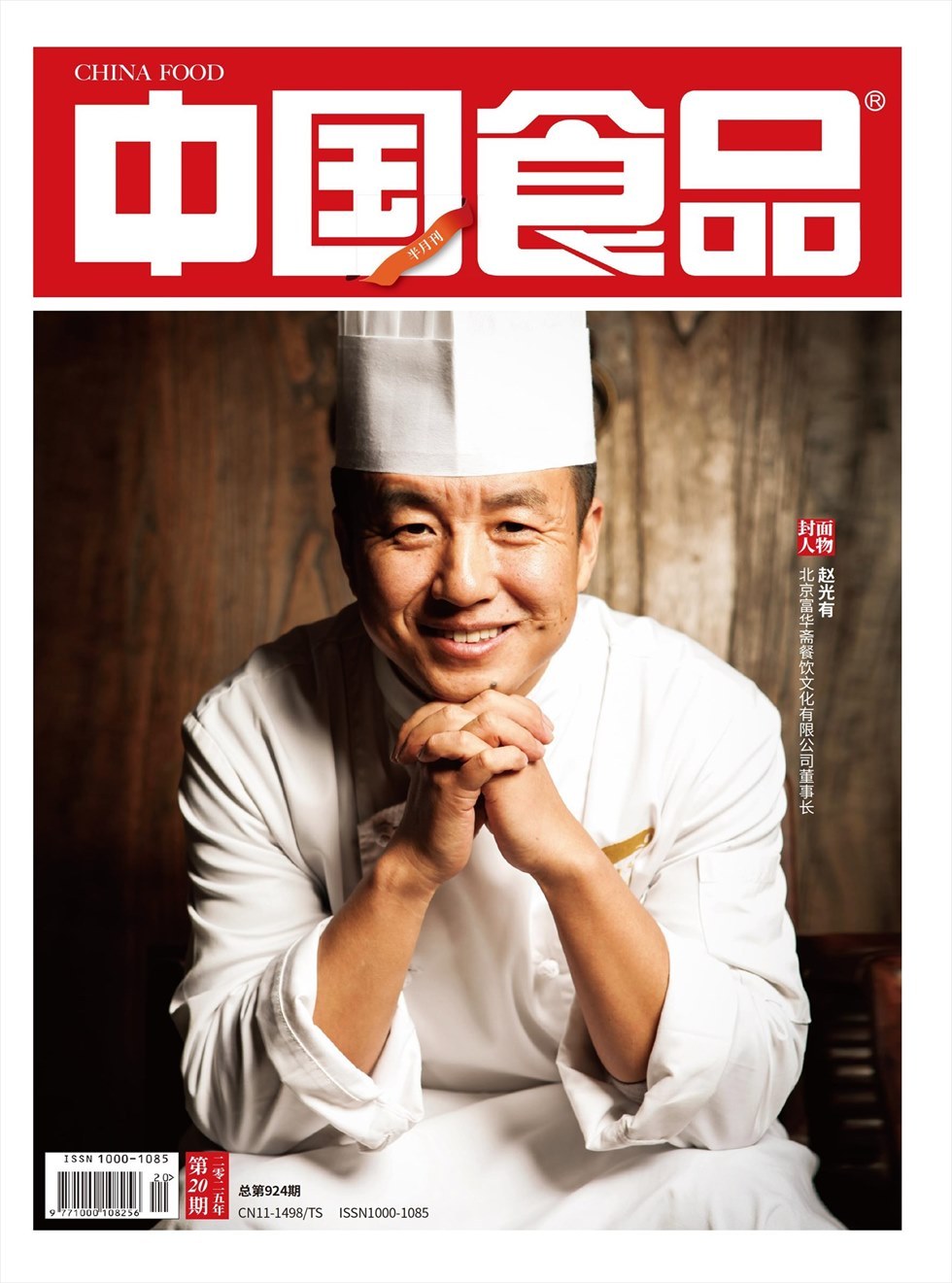

封面人物 | 接过传承火种 薪传中华厨艺

封面人物 | 接过传承火种 薪传中华厨艺

-

人物专访 | 传承伊尹饮食文化 创新陕菜发展路径

人物专访 | 传承伊尹饮食文化 创新陕菜发展路径

-

寻味马来西亚 | 风味各异的炭烤面包

寻味马来西亚 | 风味各异的炭烤面包

-

寻味马来西亚 | “苦后回甘”的巴生肉骨茶

寻味马来西亚 | “苦后回甘”的巴生肉骨茶

-

寻味马来西亚 | 带给我四重享受的咸蛋螃蟹

寻味马来西亚 | 带给我四重享受的咸蛋螃蟹

-

食安校园 | 循因施策 切实提升校园膳食监督家长委员会的职能

食安校园 | 循因施策 切实提升校园膳食监督家长委员会的职能

-

大家之言 | 重视色香味形器提升学生营养餐质量水平

大家之言 | 重视色香味形器提升学生营养餐质量水平

-

专家解读 | 康养产业视角下苏州饮食非遗的传承与发展

专家解读 | 康养产业视角下苏州饮食非遗的传承与发展

-

饮食文化 | 小米发糕:传统糕点中的璀璨明珠

饮食文化 | 小米发糕:传统糕点中的璀璨明珠

-

饮食文化 | 江河湖海孕育下的苏州饮食文化源流

饮食文化 | 江河湖海孕育下的苏州饮食文化源流

-

行业动态 | 靠“0咖啡因”出圈路易波士茶前景广阔

行业动态 | 靠“0咖啡因”出圈路易波士茶前景广阔

-

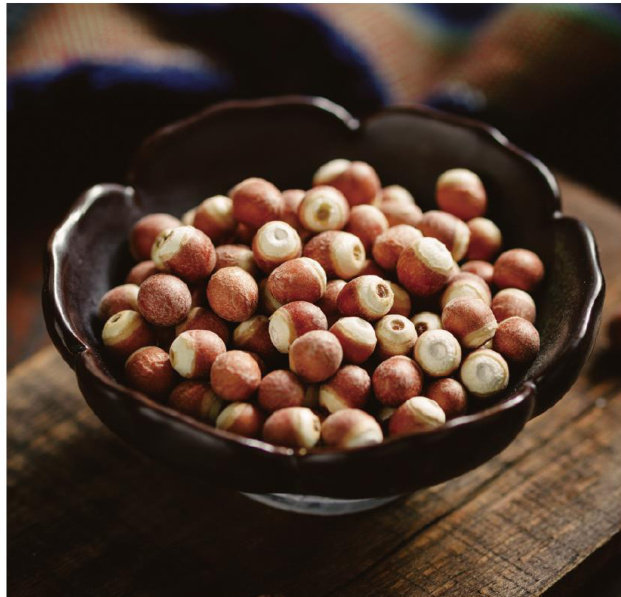

养生食疗 | “水中仙子”芡实

养生食疗 | “水中仙子”芡实

-

养生食疗 | 酸枣仁:中国人的天然助眠良方

养生食疗 | 酸枣仁:中国人的天然助眠良方

-

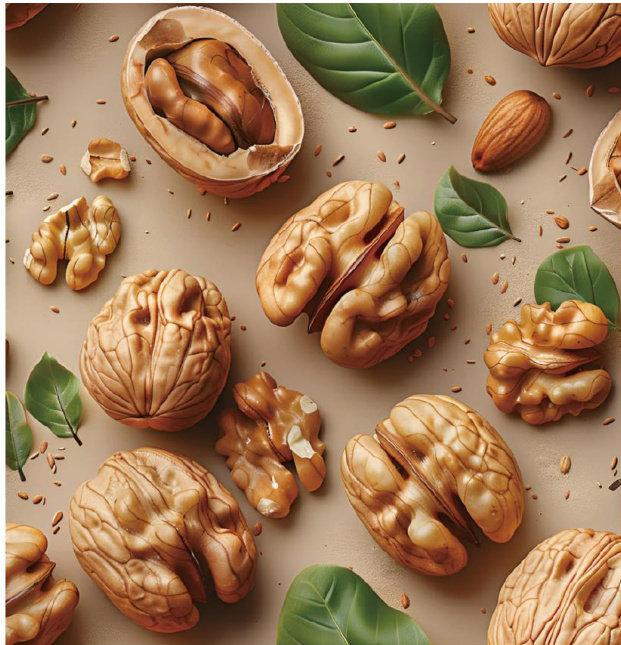

营养课堂 | "益智果”核桃

营养课堂 | "益智果”核桃

-

营养课堂 | 荔枝草:藏在路边的天然良药

营养课堂 | 荔枝草:藏在路边的天然良药

-

营养课堂 | 解密螺旋藻的七种营养健康吃法

营养课堂 | 解密螺旋藻的七种营养健康吃法

-

主动健康 | 心肾代谢综合征:威胁上班族生命健康的“隐形杀手"

主动健康 | 心肾代谢综合征:威胁上班族生命健康的“隐形杀手"

-

记忆“食”刻 | “桂花美食三绝”里的童年记忆

记忆“食”刻 | “桂花美食三绝”里的童年记忆

-

记忆“食”刻 | 贴素膘:秋日里的乡味与温情

记忆“食”刻 | 贴素膘:秋日里的乡味与温情

-

记忆“食”刻 | 桂花糕里的母爱

记忆“食”刻 | 桂花糕里的母爱

-

记忆“食”刻 | 狗爪豆:饱满香甜,令人陶醉

记忆“食”刻 | 狗爪豆:饱满香甜,令人陶醉

-

记忆“食”刻 | 记忆深处秋梨香

记忆“食”刻 | 记忆深处秋梨香

-

记忆“食”刻 | 常忆故乡的黄精糯米粥

记忆“食”刻 | 常忆故乡的黄精糯米粥

-

记忆“食”刻 | 莹润茭白慰乡愁

记忆“食”刻 | 莹润茭白慰乡愁

-

记忆“食”刻 | 一味乡愁,五味人生

记忆“食”刻 | 一味乡愁,五味人生

-

记忆“食”刻 | 潮汕肠粉里的光阴记忆

记忆“食”刻 | 潮汕肠粉里的光阴记忆

-

记忆“食”刻 | 沉淀着姥姥爱意的美味海菜包

记忆“食”刻 | 沉淀着姥姥爱意的美味海菜包

-

记忆“食”刻 | 童年的萝卜缨子

记忆“食”刻 | 童年的萝卜缨子

-

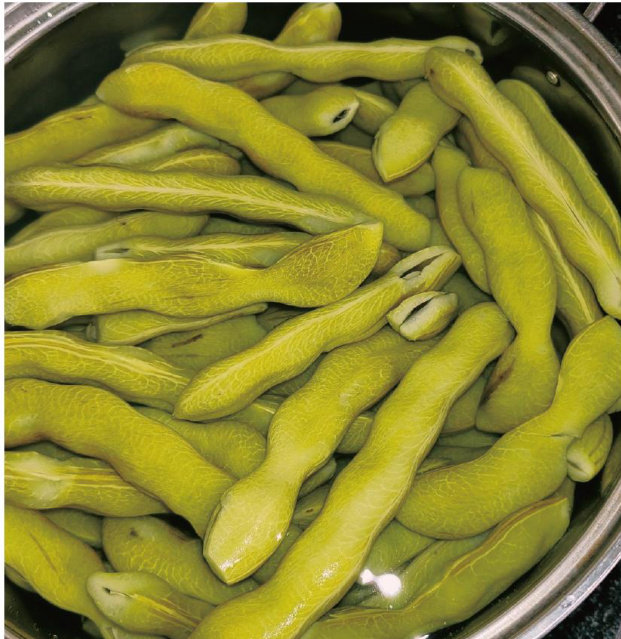

记忆“食”刻 | 舌尖上的美味毛豆

记忆“食”刻 | 舌尖上的美味毛豆

-

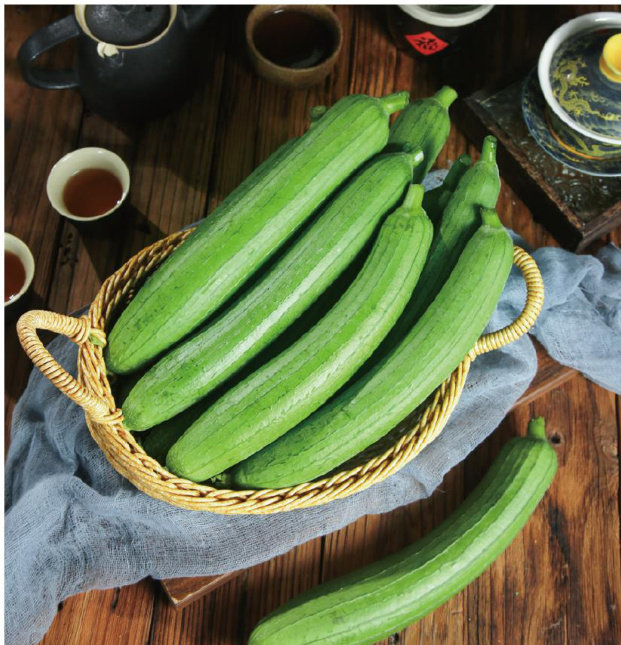

记忆“食”刻 | 秋品丝瓜,母爱绵长

记忆“食”刻 | 秋品丝瓜,母爱绵长

-

记忆“食”刻 | 大闸蟹里的秋日温情

记忆“食”刻 | 大闸蟹里的秋日温情

-

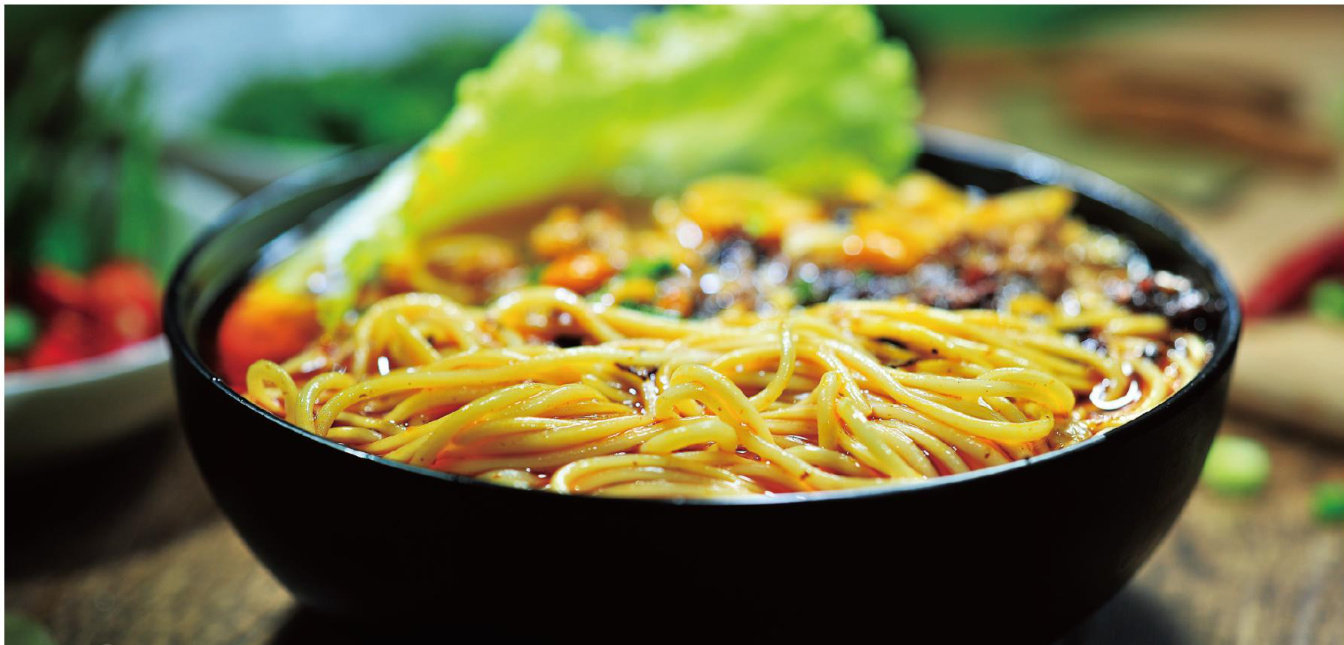

记忆“食”刻 | 棘得过瘾的重庆小面

记忆“食”刻 | 棘得过瘾的重庆小面

-

记忆“食”刻 | 时光深处葡萄香

记忆“食”刻 | 时光深处葡萄香

-

美食说 | 秋来鲜藕香

美食说 | 秋来鲜藕香

-

美食说 | 清谈食蟹之雅

美食说 | 清谈食蟹之雅

-

美食说 | 浪漫中国人眼中的石榴

美食说 | 浪漫中国人眼中的石榴

-

美食说 | 酱菜:岁月沉淀的味道

美食说 | 酱菜:岁月沉淀的味道

-

美食说 | 古人诗里话山药

美食说 | 古人诗里话山药

-

美食说 | 南瓜:青藤四绕映金黄

美食说 | 南瓜:青藤四绕映金黄

-

美食说 | 柞蚕:餐桌上的“三生三世”之旅

美食说 | 柞蚕:餐桌上的“三生三世”之旅

-

名人食事 | 陆游:诗韵里的蟹香人生

名人食事 | 陆游:诗韵里的蟹香人生

-

美食地理 | 贵州社饭

美食地理 | 贵州社饭

-

美食地理 | 滕州菜煎饼

美食地理 | 滕州菜煎饼

-

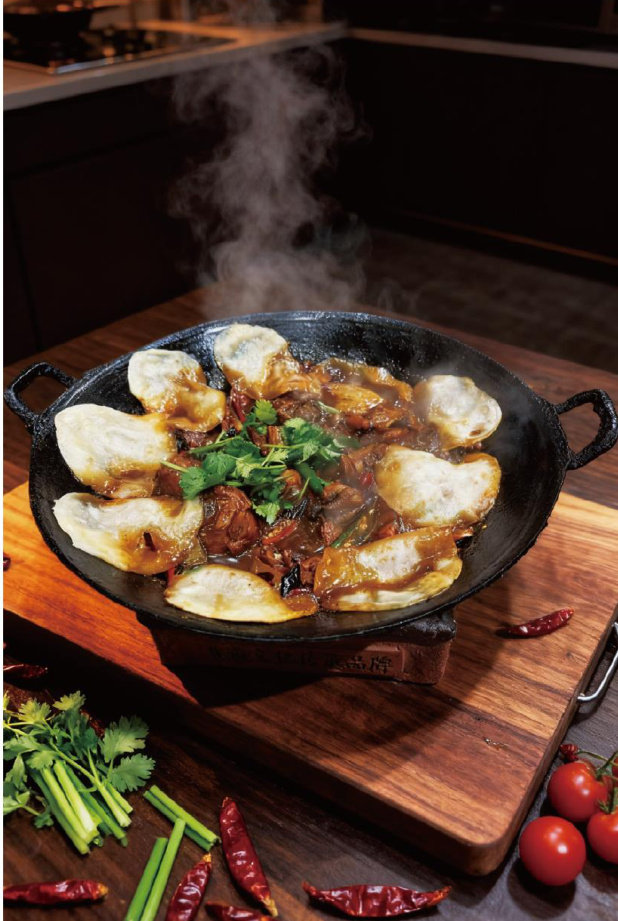

美食地理 | 一锅充满烟火气的徐州地锅鸡

美食地理 | 一锅充满烟火气的徐州地锅鸡

-

美食地理 | 苦中带甘的苦斋婆

美食地理 | 苦中带甘的苦斋婆

-

美食地理 | 怪味美食之乐东黎族鱼茶

美食地理 | 怪味美食之乐东黎族鱼茶

-

美食地理 | 一碗海南清补凉

美食地理 | 一碗海南清补凉

-

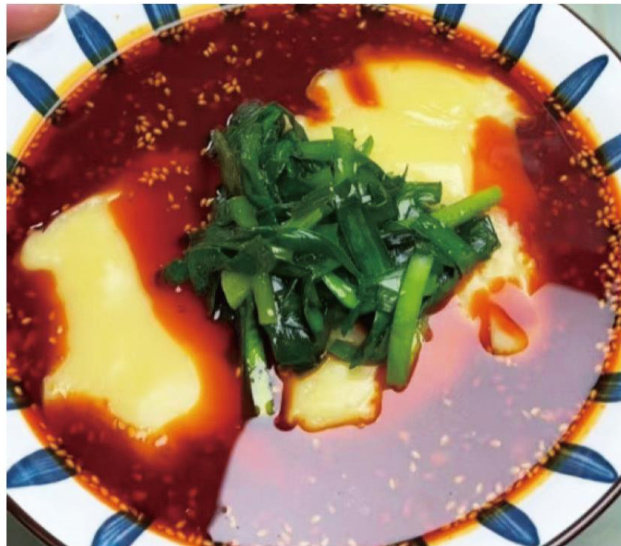

美食地理 | 简单却回味悠长的蒜泥白肉

美食地理 | 简单却回味悠长的蒜泥白肉

-

美食地理 | 武冈姜禾禾

美食地理 | 武冈姜禾禾

-

美食地理 | 伊尹家宴:一口合阳味,千年文化魂

美食地理 | 伊尹家宴:一口合阳味,千年文化魂

-

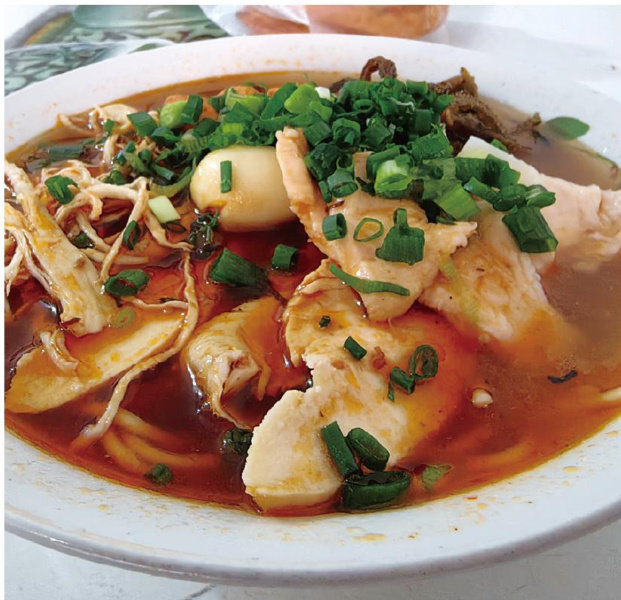

美食地理 | 沙市早堂面

美食地理 | 沙市早堂面

-

美食地理 | 搅团:黄土高原的创意美食

美食地理 | 搅团:黄土高原的创意美食

-

美食地理 | 湖南武冈的血料理

美食地理 | 湖南武冈的血料理

-

美食地理 | 霍邱酱菜之美

美食地理 | 霍邱酱菜之美

-

美食地理 | 维吾尔族镶饼,我梦中的“情人”

美食地理 | 维吾尔族镶饼,我梦中的“情人”

-

美食地理 | 济源奶汁豆腐汤

美食地理 | 济源奶汁豆腐汤

-

美食地理 | 博望锅盔

美食地理 | 博望锅盔

-

茶咖时光 | 居委会李咖啡香

茶咖时光 | 居委会李咖啡香

-

茶咖时光 | 话茶事

茶咖时光 | 话茶事

-

茶咖时光 | 茶与禅

茶咖时光 | 茶与禅

登录

登录