目录

快速导航-

关注 | 革命人永远是年轻

关注 | 革命人永远是年轻

-

关注 | “这一个"与“那一代"

关注 | “这一个"与“那一代"

-

中篇小说 | 响骨

中篇小说 | 响骨

-

中篇小说 | 谁丢失了我们

中篇小说 | 谁丢失了我们

-

短篇小说 | 克制

短篇小说 | 克制

-

短篇小说 | 左手饺子

短篇小说 | 左手饺子

-

短篇小说 | 守密者

短篇小说 | 守密者

-

短篇小说 | 狮子座

短篇小说 | 狮子座

-

短篇小说 | 糍粑

短篇小说 | 糍粑

-

散文 | 乡村寻味

散文 | 乡村寻味

-

散文 | 看得见的城市,看不见的卡尔维诺

散文 | 看得见的城市,看不见的卡尔维诺

-

散文 | 螟蛉者

散文 | 螟蛉者

-

散文 | 在巫密河畔

散文 | 在巫密河畔

-

散文 | 无穴之穴

散文 | 无穴之穴

-

青年计划 | 散场

青年计划 | 散场

-

青年计划 | 喘息

青年计划 | 喘息

-

青年计划 | 代人的老灵魂

青年计划 | 代人的老灵魂

-

细读 | 一扇窗的敞开

细读 | 一扇窗的敞开

-

笔谈 | 化历史为艺术

笔谈 | 化历史为艺术

-

笔谈 | 从独角戏走向深河

笔谈 | 从独角戏走向深河

-

笔谈 | 岳麓山的无尽藏

笔谈 | 岳麓山的无尽藏

-

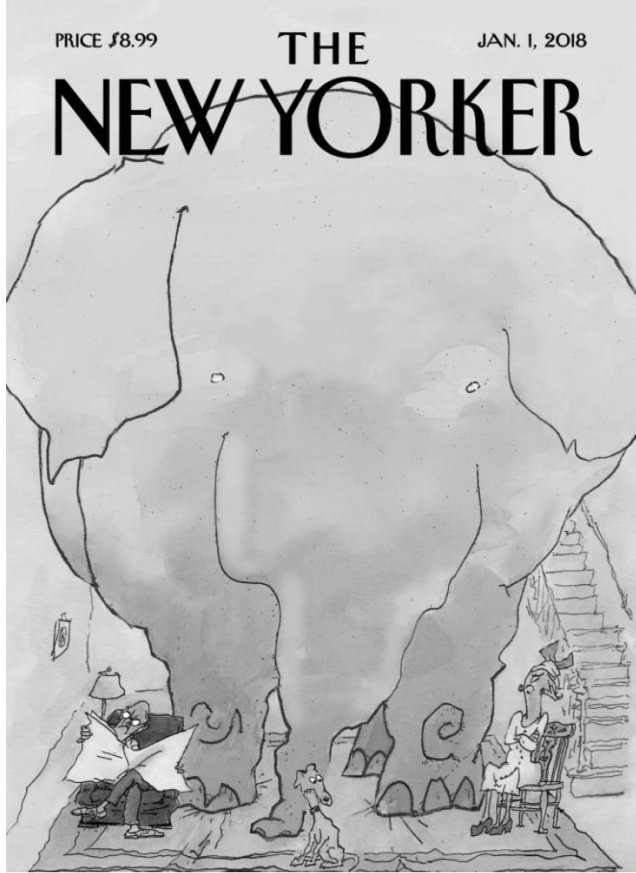

国际文坛 | 梅维斯·迦兰:抄袭风波下重现的大师

国际文坛 | 梅维斯·迦兰:抄袭风波下重现的大师

-

国际文坛 | 借鉴,抄袭,还是怪怖的相似性?

国际文坛 | 借鉴,抄袭,还是怪怖的相似性?

-

国际文坛 | 运冰车沿街而行

国际文坛 | 运冰车沿街而行

-

诗界 | 青春组曲

诗界 | 青春组曲

登录

登录