目录

快速导航-

刊首新论 | AIGC, 媒体内容的供给侧变革

刊首新论 | AIGC, 媒体内容的供给侧变革

-

前沿话题 | 破局与重塑:省级党报系统性变革的实践路径探析

前沿话题 | 破局与重塑:省级党报系统性变革的实践路径探析

-

特别策划 | 全媒体时代主流媒体科技报道的破壁与创新

特别策划 | 全媒体时代主流媒体科技报道的破壁与创新

-

本期特稿 | 国家形象的地方转译:ShanghaiEye平台的国际传播策略研究

本期特稿 | 国家形象的地方转译:ShanghaiEye平台的国际传播策略研究

-

国际传播 | 超越边界:内蒙古面向俄蒙周边传播的问题与策略探究

国际传播 | 超越边界:内蒙古面向俄蒙周边传播的问题与策略探究

-

国际传播 | 人名符号化:地方形象国际传播中的符号建构与意义生成

国际传播 | 人名符号化:地方形象国际传播中的符号建构与意义生成

-

国际传播 | “汉语桥”:国际传播的现状、问题与策略

国际传播 | “汉语桥”:国际传播的现状、问题与策略

-

新媒视角 | 整合与创新:话题标签传播的社会功能研究

新媒视角 | 整合与创新:话题标签传播的社会功能研究

-

新媒视角 | 人工智能时代新闻议价制度的本土构建研究

新媒视角 | 人工智能时代新闻议价制度的本土构建研究

-

新媒视角 | Sora对传播生态的创新重构、风险挑战及应对

新媒视角 | Sora对传播生态的创新重构、风险挑战及应对

-

新媒视角 | 超真实时代的新闻生产危机:AI幻觉诱发的风险及对策

新媒视角 | 超真实时代的新闻生产危机:AI幻觉诱发的风险及对策

-

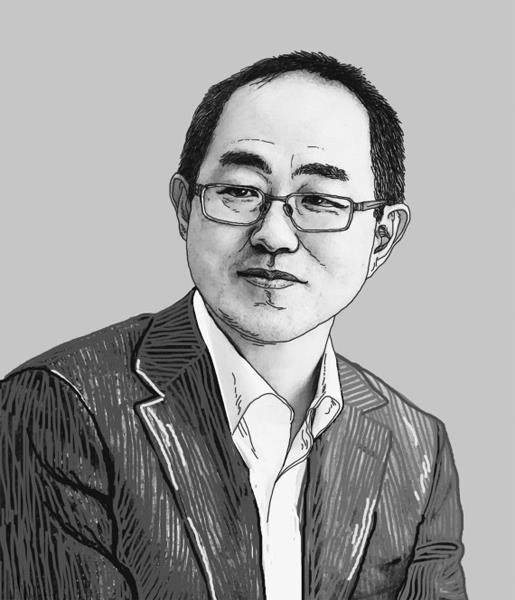

视听传播 | 短视频时代“伪成人”现象的异化机理与干预路径

视听传播 | 短视频时代“伪成人”现象的异化机理与干预路径

-

媒体融合 | 媒介环境学视域下边疆民族地区地市级媒体系统性变革发展实践

媒体融合 | 媒介环境学视域下边疆民族地区地市级媒体系统性变革发展实践

-

媒体融合 | 县级融媒体中心2.0建设之“融”

媒体融合 | 县级融媒体中心2.0建设之“融”

-

民族新闻传播 | 共建“一带一路”倡议下西藏广电媒体的周边传播实践

民族新闻传播 | 共建“一带一路”倡议下西藏广电媒体的周边传播实践

-

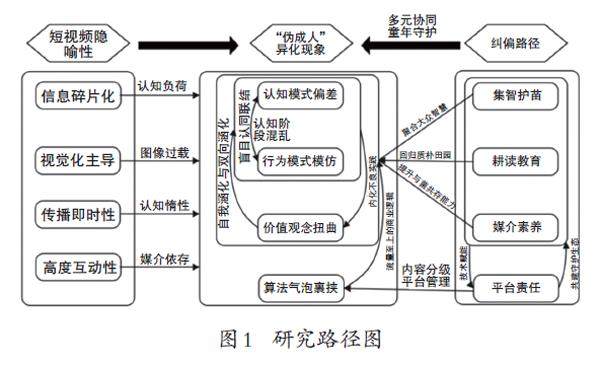

民族新闻传播 | 边疆民族地区主流媒体系统性变革引领中华民族共同体意识融合传播的耦合路径

民族新闻传播 | 边疆民族地区主流媒体系统性变革引领中华民族共同体意识融合传播的耦合路径

-

学理探索 | 人机传播视域下人形机器人的技术风险与解决之策

学理探索 | 人机传播视域下人形机器人的技术风险与解决之策

-

学理探索 | 后真相视域下短视频新闻伦理失范的解构与重塑

学理探索 | 后真相视域下短视频新闻伦理失范的解构与重塑

-

学理探索 | 社交媒介视域下的技术传播伦理与风险治理

学理探索 | 社交媒介视域下的技术传播伦理与风险治理

-

传媒观察 | 媒介融合背景下编辑出版学科体系建设互动传播研究

传媒观察 | 媒介融合背景下编辑出版学科体系建设互动传播研究

-

传媒观察 | 中国记协举办新闻茶座向中外媒体介绍“人工智能+”行动意见内容

传媒观察 | 中国记协举办新闻茶座向中外媒体介绍“人工智能+”行动意见内容

-

传媒观察 | 国家网信办持续深入整治违规开展互联网新闻信息服务乱象

传媒观察 | 国家网信办持续深入整治违规开展互联网新闻信息服务乱象

-

传媒观察 | 泛在技术性:智能化新闻叙事下“算法作者”的合理性思考

传媒观察 | 泛在技术性:智能化新闻叙事下“算法作者”的合理性思考

-

新闻史海 | 全面抗战前新记《大公报》报团研究

新闻史海 | 全面抗战前新记《大公报》报团研究

-

新闻史海 | 全民族抗战时期《晋察冀日报》“五九”纪念的抗日话语研究

新闻史海 | 全民族抗战时期《晋察冀日报》“五九”纪念的抗日话语研究

-

新闻史海 | 铭刻型媒介:媒介学视域下的居延汉简与汉代边陲信息传播

新闻史海 | 铭刻型媒介:媒介学视域下的居延汉简与汉代边陲信息传播

-

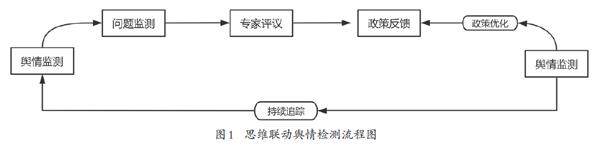

新闻实践 | 民生新闻的社区动员与舆情管控研究

新闻实践 | 民生新闻的社区动员与舆情管控研究

-

新闻实践 | 网络“标题党”现象对新闻公信力的负面效应与治理机制研究

新闻实践 | 网络“标题党”现象对新闻公信力的负面效应与治理机制研究

-

新闻实践 | 坚持全媒体时代的短实新

新闻实践 | 坚持全媒体时代的短实新

-

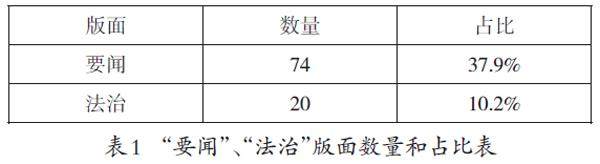

新闻实践 | 2021-2023年《内蒙古日报》有关农民工的社会新闻报道研究

新闻实践 | 2021-2023年《内蒙古日报》有关农民工的社会新闻报道研究

-

传媒教育 | 人工智能时代传媒教育的重构与创新

传媒教育 | 人工智能时代传媒教育的重构与创新

-

传媒教育 | “校媒政企”协同模式下地方高校国际新闻传播人才培养探索与实践

传媒教育 | “校媒政企”协同模式下地方高校国际新闻传播人才培养探索与实践

登录

登录