目录

快速导航-

党的建设 | 习近平文化思想引领党的自我革命的内在逻辑、实践伟力与发展进路

党的建设 | 习近平文化思想引领党的自我革命的内在逻辑、实践伟力与发展进路

-

党的建设 | 增强党组织政治功能和组织功能研究的四个着力点

党的建设 | 增强党组织政治功能和组织功能研究的四个着力点

-

政治学理论 | 迈向美好生活:智慧城市建设的生活政治导向

政治学理论 | 迈向美好生活:智慧城市建设的生活政治导向

-

生成式人工智能伦理与治理专题 | 走向生命行政:生成式人工智能参与行政决策的伦理边界与行动原则

生成式人工智能伦理与治理专题 | 走向生命行政:生成式人工智能参与行政决策的伦理边界与行动原则

-

生成式人工智能伦理与治理专题 | 从“迫行"到“包容”:重构生成式人工智能参与行政决策的数字生态

生成式人工智能伦理与治理专题 | 从“迫行"到“包容”:重构生成式人工智能参与行政决策的数字生态

-

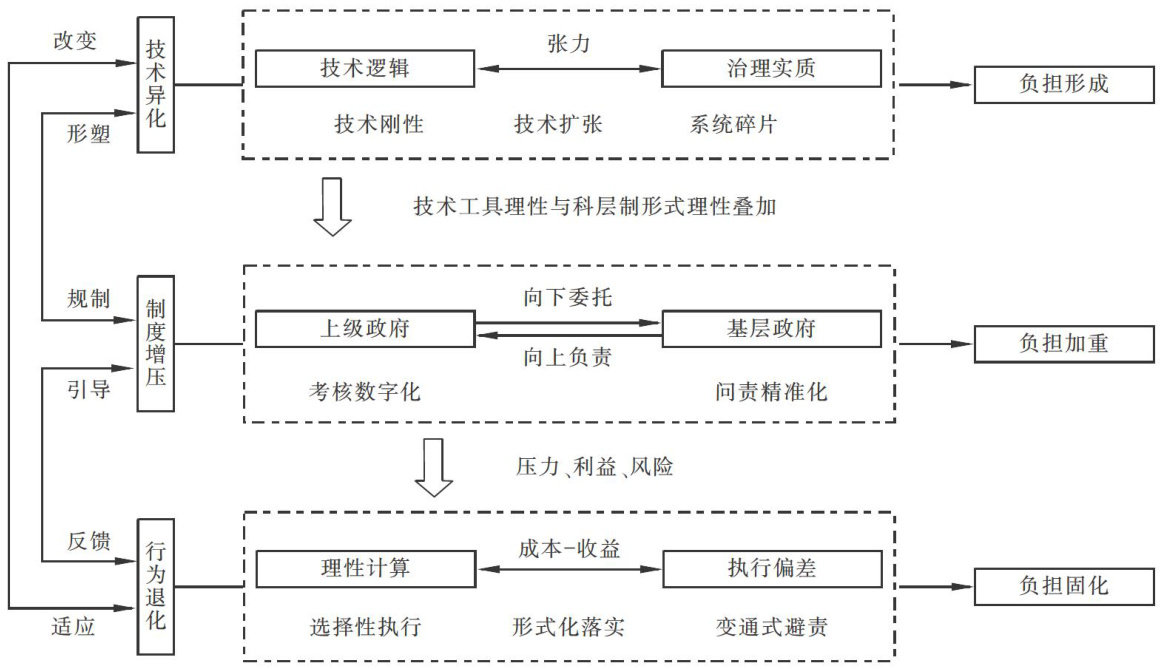

公共治理 | 数字负担对基层干部担当作为影响的机理分析与破解路径

公共治理 | 数字负担对基层干部担当作为影响的机理分析与破解路径

-

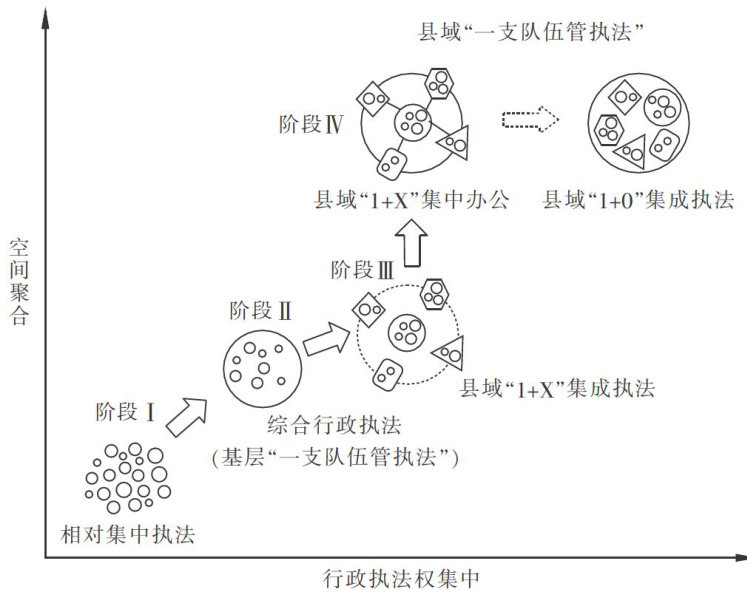

公共治理 | 空间聚合:县域执法协同的驱动逻辑与机制建构

公共治理 | 空间聚合:县域执法协同的驱动逻辑与机制建构

-

生成式人工智能监管与治理专题 | 风险演化与系统响应:人工智能驱动基层治理的安全监管机制研究

生成式人工智能监管与治理专题 | 风险演化与系统响应:人工智能驱动基层治理的安全监管机制研究

-

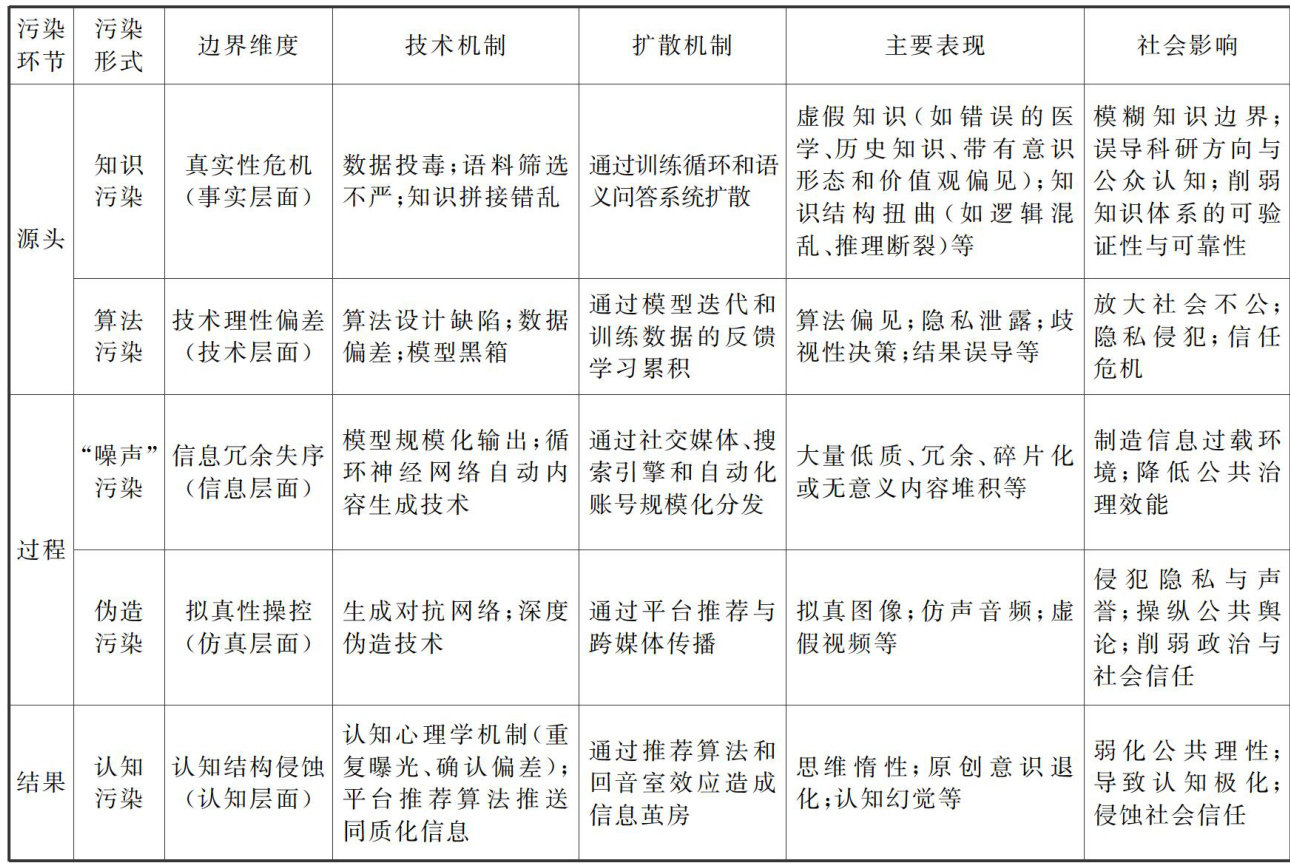

生成式人工智能监管与治理专题 | “AI污染”及其澄明之治

生成式人工智能监管与治理专题 | “AI污染”及其澄明之治

登录

登录