目录

快速导航-

传统文化与学科融合 | 传统文化在幼儿阅读教育中的价值及渗透策略研究

传统文化与学科融合 | 传统文化在幼儿阅读教育中的价值及渗透策略研究

-

传统文化与学科融合 | 利用传统文化提升小学语文课堂教学趣味性和有效性的研究

传统文化与学科融合 | 利用传统文化提升小学语文课堂教学趣味性和有效性的研究

-

传统文化与学科融合 | 神话阅读与文化传承融合教学策略研究

传统文化与学科融合 | 神话阅读与文化传承融合教学策略研究

-

传统文化与学科融合 | 以文启思,语润心灵

传统文化与学科融合 | 以文启思,语润心灵

-

传统文化与学科融合 | 地方“非遗”文化融入小学语文课程教学的路径探究

传统文化与学科融合 | 地方“非遗”文化融入小学语文课程教学的路径探究

-

传统文化与学科融合 | 传统文化元素在小学语文教学中的应用策略探究

传统文化与学科融合 | 传统文化元素在小学语文教学中的应用策略探究

-

传统文化与学科融合 | 古诗词里的行走:传统文化背景下的语文综合实践探索

传统文化与学科融合 | 古诗词里的行走:传统文化背景下的语文综合实践探索

-

传统文化与学科融合 | 小学语文古诗词教学中传统文化渗透的实践研究

传统文化与学科融合 | 小学语文古诗词教学中传统文化渗透的实践研究

-

传统文化与学科融合 | 谈初中文言文阅读教学中融入传统艺术元素的策略

传统文化与学科融合 | 谈初中文言文阅读教学中融入传统艺术元素的策略

-

传统文化与学科融合 | 初中语文教学中渗透的传统文化路径与实践研究

传统文化与学科融合 | 初中语文教学中渗透的传统文化路径与实践研究

-

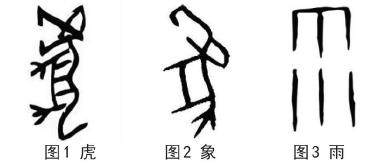

传统文化与学科融合 | 甲骨文在中学语文教学中的文化育人功能探析

传统文化与学科融合 | 甲骨文在中学语文教学中的文化育人功能探析

-

传统文化与学科融合 | 传统文化核心素养导向下高中古诗词教学开展的“四维”策略

传统文化与学科融合 | 传统文化核心素养导向下高中古诗词教学开展的“四维”策略

-

传统文化与学科融合 | 以中国传统文化为背景的现代汉语语法规则教学策略研究

传统文化与学科融合 | 以中国传统文化为背景的现代汉语语法规则教学策略研究

-

传统文化与学科融合 | 培智生活语文课堂:让中华传统文化“落地生花

传统文化与学科融合 | 培智生活语文课堂:让中华传统文化“落地生花

-

传统文化与学科融合 | 核心素养导向下小学数学教学中传统文化的渗透路径

传统文化与学科融合 | 核心素养导向下小学数学教学中传统文化的渗透路径

-

传统文化与学科融合 | 传统文化视域下建构小学数学趣味课堂的策略探究

传统文化与学科融合 | 传统文化视域下建构小学数学趣味课堂的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 谈小学数学教学中融入优秀传统文化的价值

传统文化与学科融合 | 谈小学数学教学中融入优秀传统文化的价值

-

传统文化与学科融合 | 在小学数学课堂中引入传统文化资源的实践探究

传统文化与学科融合 | 在小学数学课堂中引入传统文化资源的实践探究

-

传统文化与学科融合 | 以传统文化为载体的小学数学大单元教学模式构建策略探究

传统文化与学科融合 | 以传统文化为载体的小学数学大单元教学模式构建策略探究

-

传统文化与学科融合 | 小学数学课堂中有效融入传统文化元素的策略探究

传统文化与学科融合 | 小学数学课堂中有效融入传统文化元素的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 谈中华优秀传统文化在小学数学教学中的应用

传统文化与学科融合 | 谈中华优秀传统文化在小学数学教学中的应用

-

传统文化与学科融合 | 探寻小学数学教学中渗透传统文化的新思路

传统文化与学科融合 | 探寻小学数学教学中渗透传统文化的新思路

-

传统文化与学科融合 | 让中华优秀传统文化之花在小学数学课堂中绽放

传统文化与学科融合 | 让中华优秀传统文化之花在小学数学课堂中绽放

-

传统文化与学科融合 | 小学数学与传统文化“融合化育”的课堂教学策略探究

传统文化与学科融合 | 小学数学与传统文化“融合化育”的课堂教学策略探究

-

传统文化与学科融合 | 优秀传统文化在小学数学教学中的渗透策略探析

传统文化与学科融合 | 优秀传统文化在小学数学教学中的渗透策略探析

-

传统文化与学科融合 | 运用传统文化资源开展小学数学实践活动塑造学生健康心理的策略探究

传统文化与学科融合 | 运用传统文化资源开展小学数学实践活动塑造学生健康心理的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 小学数学教学中渗透中华优秀传统文化教育的实践研究

传统文化与学科融合 | 小学数学教学中渗透中华优秀传统文化教育的实践研究

-

传统文化与学科融合 | 信息技术支持下传统文化与小学数学融合的实践策略探究

传统文化与学科融合 | 信息技术支持下传统文化与小学数学融合的实践策略探究

-

传统文化与学科融合 | 小学数学和传统文化相结合的教学策略研究

传统文化与学科融合 | 小学数学和传统文化相结合的教学策略研究

-

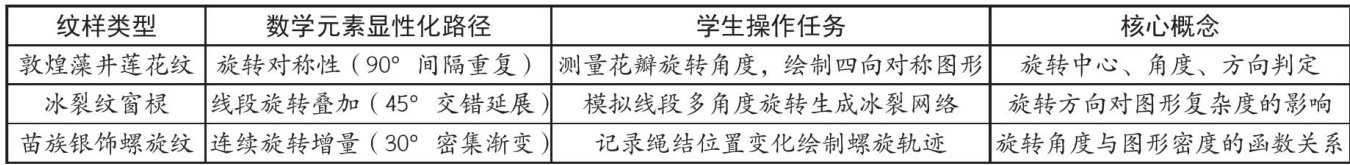

传统文化与学科融合 | 基于跨学科理念的小学数学“综合与实践”主题式教学研究

传统文化与学科融合 | 基于跨学科理念的小学数学“综合与实践”主题式教学研究

-

传统文化与学科融合 | 小学数学教学中有效渗透优秀传统文化的策略探究

传统文化与学科融合 | 小学数学教学中有效渗透优秀传统文化的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 基于传统文化资源设计小学数学教学活动的策略探究

传统文化与学科融合 | 基于传统文化资源设计小学数学教学活动的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 谈初中数学教学中借助传统数学故事提升学生文化素养的路径

传统文化与学科融合 | 谈初中数学教学中借助传统数学故事提升学生文化素养的路径

-

传统文化与学科融合 | 中华优秀传统文化融入高中数学的实践研究

传统文化与学科融合 | 中华优秀传统文化融入高中数学的实践研究

-

传统文化与学科融合 | 基于中华优秀传统文化传承的小学英语教学策略探究

传统文化与学科融合 | 基于中华优秀传统文化传承的小学英语教学策略探究

-

传统文化与学科融合 | 小学英语阅读教学中渗透传统文化的策略探究

传统文化与学科融合 | 小学英语阅读教学中渗透传统文化的策略探究

-

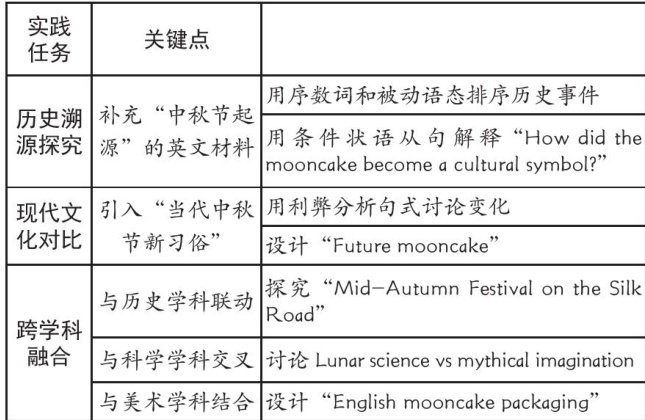

传统文化与学科融合 | 在初中英语教学中架起通往中华传统文化殿堂的桥梁

传统文化与学科融合 | 在初中英语教学中架起通往中华传统文化殿堂的桥梁

-

传统文化与学科融合 | 核心素养导向下初中英语传统文化教育实践探究

传统文化与学科融合 | 核心素养导向下初中英语传统文化教育实践探究

-

传统文化与学科融合 | 传统文化赋能初中生英语书写与核心素养培育实践研究

传统文化与学科融合 | 传统文化赋能初中生英语书写与核心素养培育实践研究

-

传统文化与学科融合 | 古代丝绸之路商贸史的教学转化

传统文化与学科融合 | 古代丝绸之路商贸史的教学转化

-

传统文化与学科融合 | 谈学科融合背景下初中地理教学与传统文化的融合策略

传统文化与学科融合 | 谈学科融合背景下初中地理教学与传统文化的融合策略

-

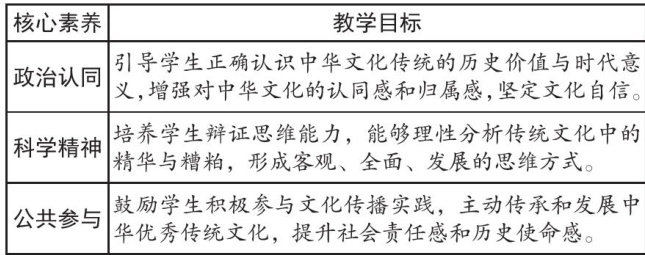

传统文化与学科融合 | 大单元视域下县域学校思政课议题式教学

传统文化与学科融合 | 大单元视域下县域学校思政课议题式教学

-

传统文化与学科融合 | 器以利学:传统文化视域下初中物理智能化实验教学的创新与实践

传统文化与学科融合 | 器以利学:传统文化视域下初中物理智能化实验教学的创新与实践

-

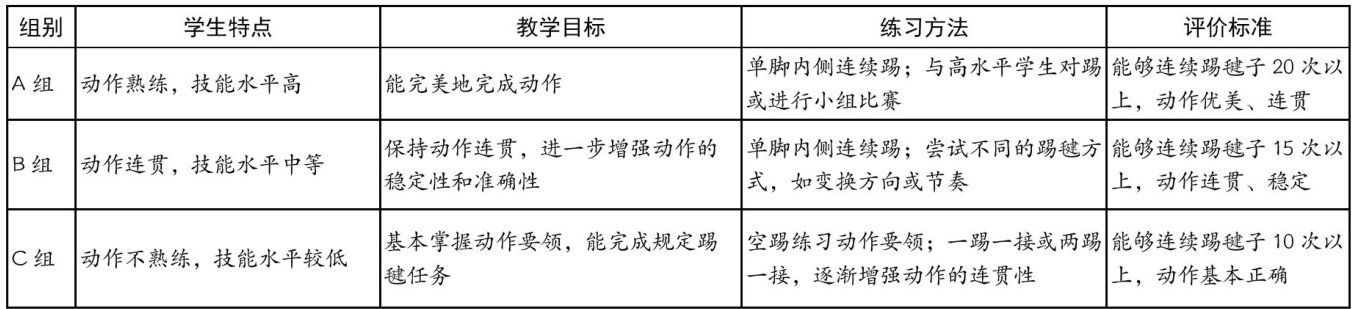

传统文化与学科融合 | 跨学科导向下初中物理教学与中华传统文化结合的策略研究

传统文化与学科融合 | 跨学科导向下初中物理教学与中华传统文化结合的策略研究

-

传统文化与学科融合 | 大概念引领下初中化学教学中渗透传统文化的策略探究

传统文化与学科融合 | 大概念引领下初中化学教学中渗透传统文化的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 初中生物教学中渗透优秀传统文化的策略研究

传统文化与学科融合 | 初中生物教学中渗透优秀传统文化的策略研究

-

传统文化与学科融合 | 淮剧融彩,童画生辉

传统文化与学科融合 | 淮剧融彩,童画生辉

-

传统文化与学科融合 | 新《课标》背景下“非遗”传统文化与小学美术教学的融合路径探究

传统文化与学科融合 | 新《课标》背景下“非遗”传统文化与小学美术教学的融合路径探究

-

传统文化与学科融合 | 传统文化浸润下小学美术课堂水墨丹青教学范式创新

传统文化与学科融合 | 传统文化浸润下小学美术课堂水墨丹青教学范式创新

-

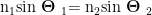

传统文化与学科融合 | 循节气·融美劳·享生活:以传统文化为载体的美术跨学科主题化项目式学习路径探索

传统文化与学科融合 | 循节气·融美劳·享生活:以传统文化为载体的美术跨学科主题化项目式学习路径探索

-

传统文化与学科融合 | 传统文化视域下泉州本土书法文化与校本课程融合的实践探索

传统文化与学科融合 | 传统文化视域下泉州本土书法文化与校本课程融合的实践探索

-

传统文化与学科融合 | 谈生活教育视域下“非遗”文化与小学版画校本课程的融合

传统文化与学科融合 | 谈生活教育视域下“非遗”文化与小学版画校本课程的融合

-

传统文化与学科融合 | 优秀传统文化融入小学音乐教学的实践探索

传统文化与学科融合 | 优秀传统文化融入小学音乐教学的实践探索

-

传统文化与学科融合 | 小学音乐教学中弘扬中国传统文化的策略探究

传统文化与学科融合 | 小学音乐教学中弘扬中国传统文化的策略探究

-

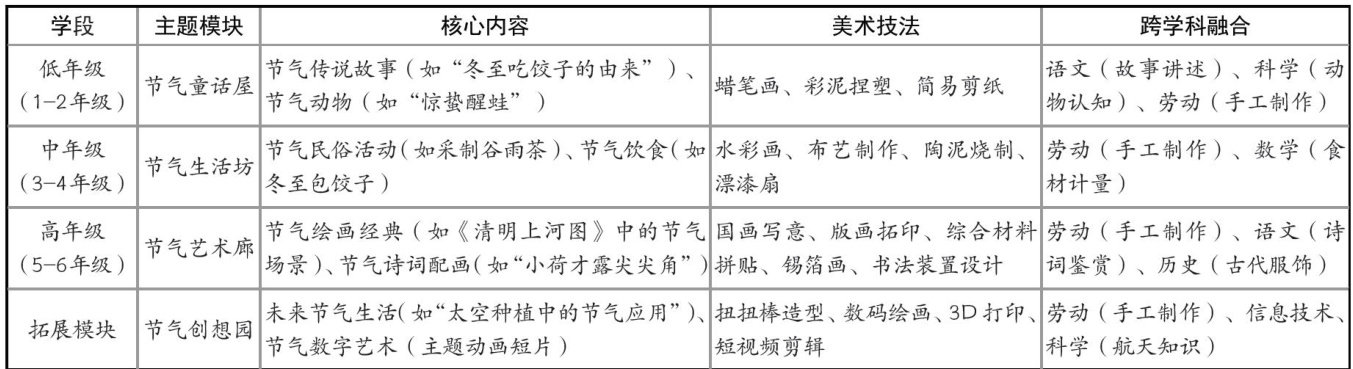

传统文化与学科融合 | 谈传统民间体育项目在初中体育教学中的应用

传统文化与学科融合 | 谈传统民间体育项目在初中体育教学中的应用

-

传统文化与学科融合 | 基于中华优秀传统文化的小学德育主题班会设计研究

传统文化与学科融合 | 基于中华优秀传统文化的小学德育主题班会设计研究

-

传统文化与学科融合 | 在小学信息科技教学中运用人工智能传播传统文化的路径研究

传统文化与学科融合 | 在小学信息科技教学中运用人工智能传播传统文化的路径研究

-

传统文化与学科融合 | 基于传统文化的学前儿童主动学习品质评估的实践研究

传统文化与学科融合 | 基于传统文化的学前儿童主动学习品质评估的实践研究

-

传统文化与学科融合 | 寻根溯源,户外启智:谈幼儿园户外活动与优秀传统文化的深度融合

传统文化与学科融合 | 寻根溯源,户外启智:谈幼儿园户外活动与优秀传统文化的深度融合

-

传统文化与学科融合 | 基于福州侯官文化的幼儿园传统文化课程构建策略探究

传统文化与学科融合 | 基于福州侯官文化的幼儿园传统文化课程构建策略探究

-

传统文化与学科融合 | 传统节日文化融入幼儿园区域游戏活动的策略探究

传统文化与学科融合 | 传统节日文化融入幼儿园区域游戏活动的策略探究

-

传统文化与学科融合 | 文化浸润与边疆固本:南疆中小学中华优秀传统文化濡染路径的耦合机制研究

传统文化与学科融合 | 文化浸润与边疆固本:南疆中小学中华优秀传统文化濡染路径的耦合机制研究

-

传统文化与学科融合 | 泱泱黄河,拳拳之心

传统文化与学科融合 | 泱泱黄河,拳拳之心

过往期刊

更多-

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年17期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年16期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年15期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年14期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年13期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年12期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年11期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年10期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年09期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年08期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年07期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年06期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年05期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年04期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年03期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年02期 -

中华活页文选·传统文化教学与研究

2025年01期

登录

登录