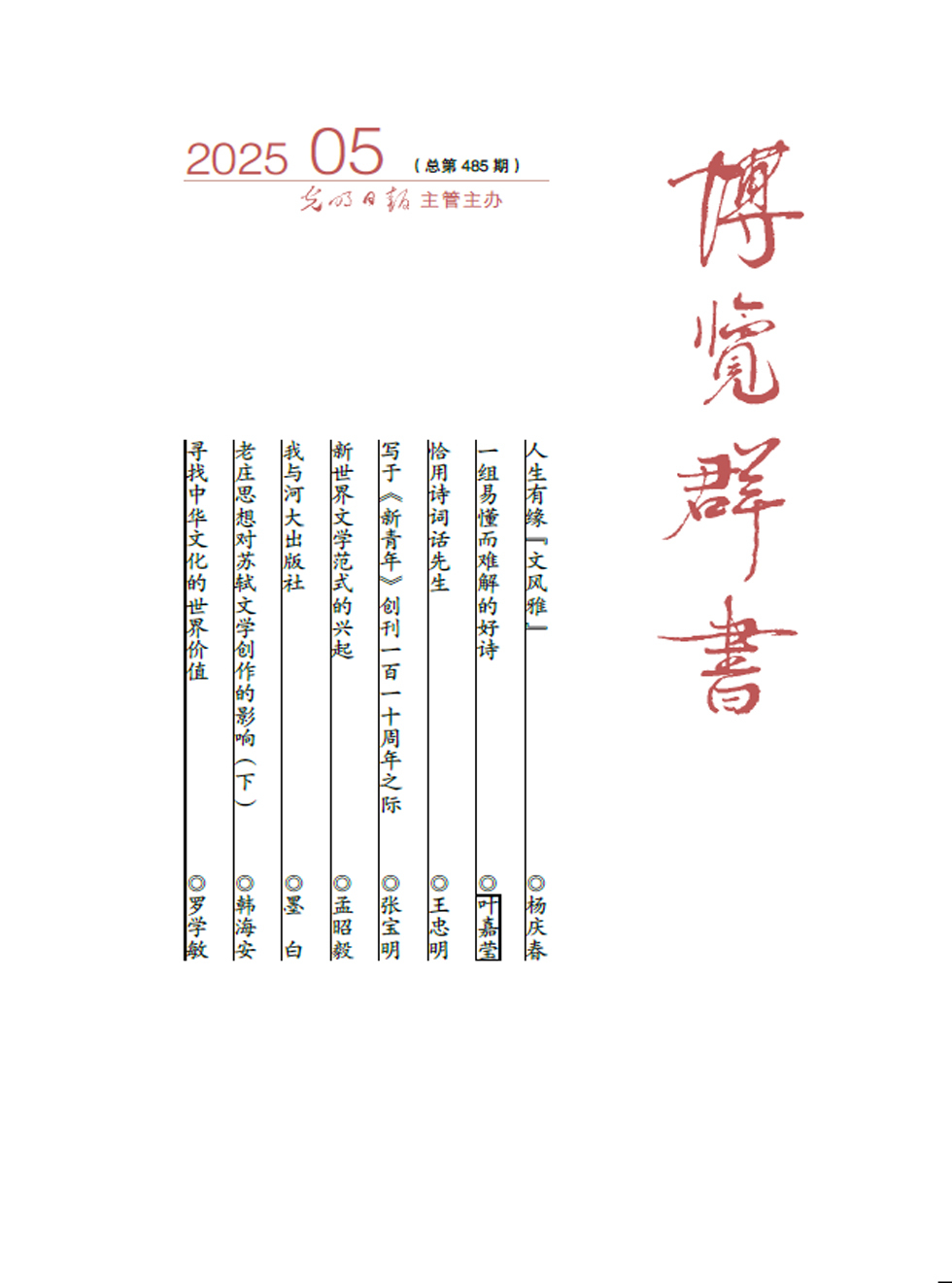

目录

快速导航-

读书笔记 | 人生有缘“文风雅”

读书笔记 | 人生有缘“文风雅”

-

中华诗教 | 一组易懂而难解的好诗

中华诗教 | 一组易懂而难解的好诗

-

中华诗教 | 恰用诗词话先生

中华诗教 | 恰用诗词话先生

-

评论 | 从中国出发的医学全球史

评论 | 从中国出发的医学全球史

-

评论 | 一份召唤艺术力量的宣言书

评论 | 一份召唤艺术力量的宣言书

-

编辑手记 | 写于《新青年》创刊一百一十周年之际

编辑手记 | 写于《新青年》创刊一百一十周年之际

-

书人茶座 | “文学蒙太奇”的一种写法

书人茶座 | “文学蒙太奇”的一种写法

-

书人茶座 | 《伊索寓言》在中国的传播

书人茶座 | 《伊索寓言》在中国的传播

-

序与跋 | 新世界文学范式的兴起

序与跋 | 新世界文学范式的兴起

-

序与跋 | 新世界文学之“新”

序与跋 | 新世界文学之“新”

-

钩沉趣考 | 谈古说蛇

钩沉趣考 | 谈古说蛇

-

科技瞭望 | 人工智能与提升文科新质生产力

科技瞭望 | 人工智能与提升文科新质生产力

-

书人故事 | 我与河大出版社

书人故事 | 我与河大出版社

-

随笔札记 | 老庄思想对苏轼文学创作的影响(下)

随笔札记 | 老庄思想对苏轼文学创作的影响(下)

-

推介 | 孩子如何认知生命

推介 | 孩子如何认知生命

-

推介 | 关于清代江南职业昆班研究的新力作

推介 | 关于清代江南职业昆班研究的新力作

-

文化访谈 | 寻找中华文化的世界价值

文化访谈 | 寻找中华文化的世界价值

-

往事故实 | 鲁迅关于“读书”的探讨

往事故实 | 鲁迅关于“读书”的探讨

-

艺术生活 | 一门飞锦绣 两代领丹青

艺术生活 | 一门飞锦绣 两代领丹青

-

文化思考 | 龙马精神:《周易》中的文化精髓与哲学意蕴

文化思考 | 龙马精神:《周易》中的文化精髓与哲学意蕴

-

校园悦读 | 王鼎钧乡愁书写三维度

校园悦读 | 王鼎钧乡愁书写三维度

-

校园悦读 | 探寻建阳刊刻小说的地域文化密码

校园悦读 | 探寻建阳刊刻小说的地域文化密码

登录

登录