目录

快速导航-

卷首语 | 中国人民抗日战争的伟大胜利是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点

卷首语 | 中国人民抗日战争的伟大胜利是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点

-

人物纪念 | 胡耀邦的江西情缘

人物纪念 | 胡耀邦的江西情缘

-

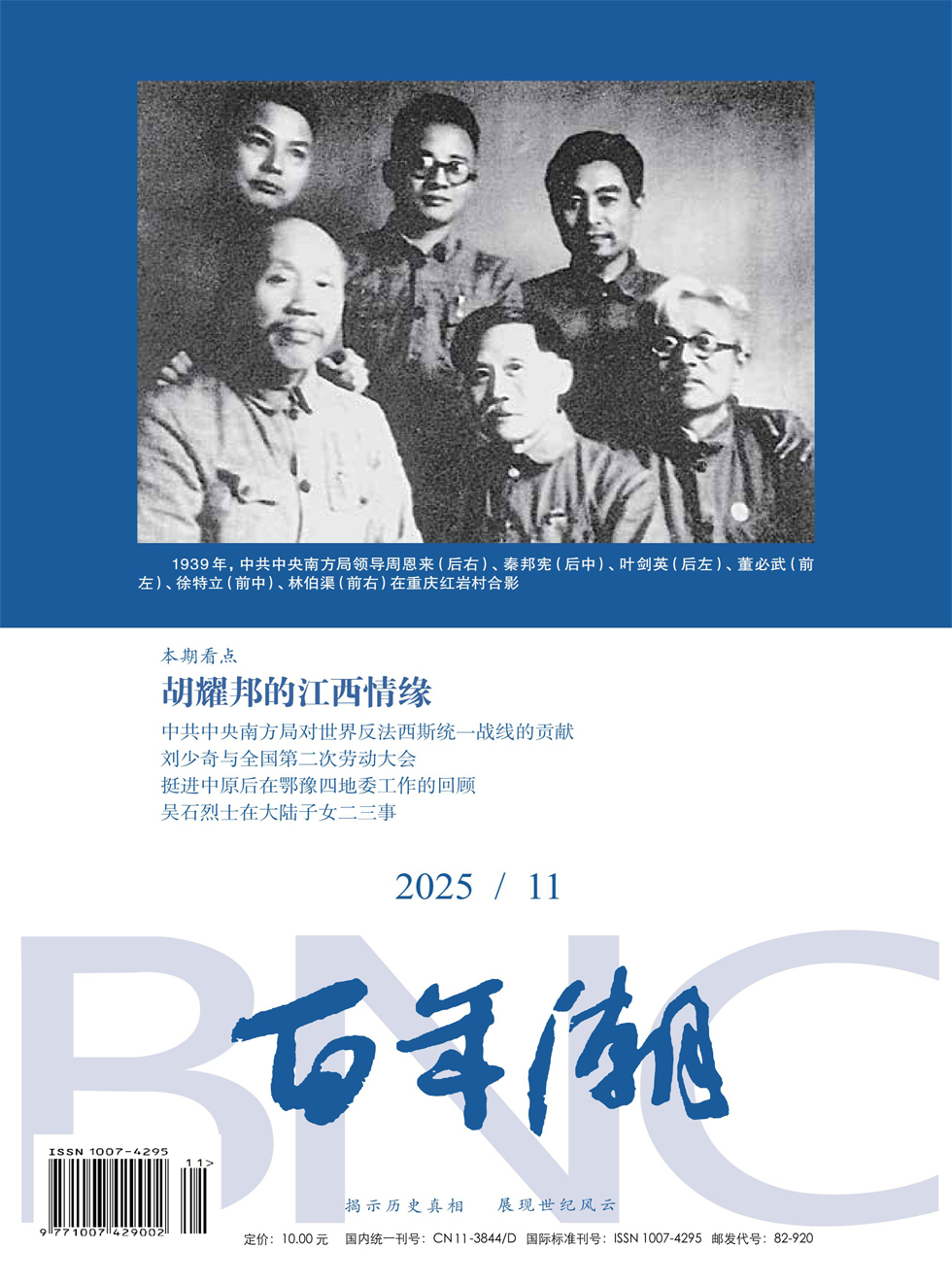

大家论坛 | 中共中央南方局对世界反法西斯统一战线的贡献

大家论坛 | 中共中央南方局对世界反法西斯统一战线的贡献

-

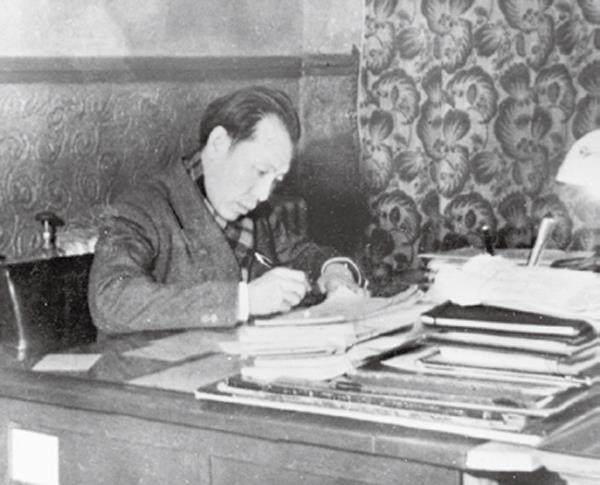

人物春秋 | 刘少奇与全国第二次劳动大会

人物春秋 | 刘少奇与全国第二次劳动大会

-

人物春秋 | “老听客”陈云和评弹的相伴与情谊

人物春秋 | “老听客”陈云和评弹的相伴与情谊

-

回忆实录 | 挺进中原后在鄂豫四地委工作的回顾

回忆实录 | 挺进中原后在鄂豫四地委工作的回顾

-

回忆实录 | 南下川北工作回忆

回忆实录 | 南下川北工作回忆

-

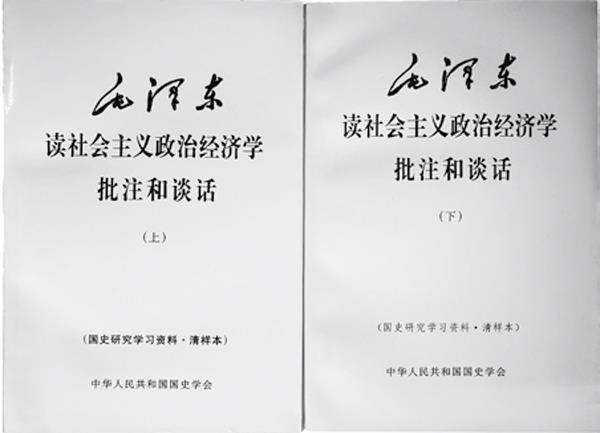

回忆实录 | 一个编辑眼中的邓力群

回忆实录 | 一个编辑眼中的邓力群

-

后辈记述 | 在刘英身边做秘书的日子

后辈记述 | 在刘英身边做秘书的日子

-

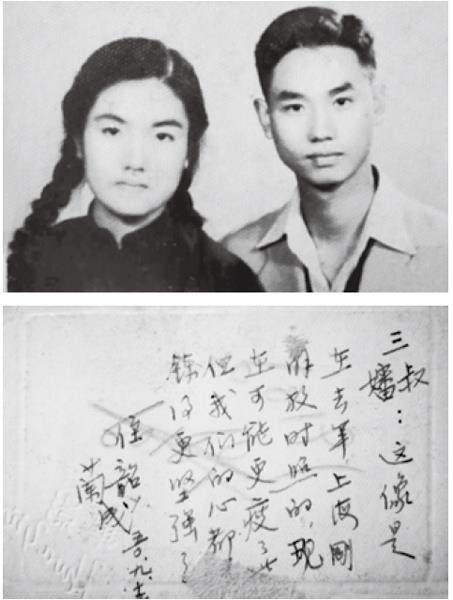

后辈记述 | 吴石烈士在大陆子女二三事

后辈记述 | 吴石烈士在大陆子女二三事

-

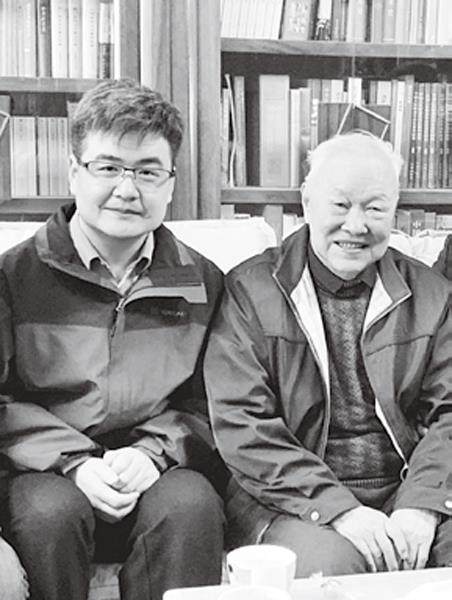

后辈记述 | 在金冲及先生指导下走上党史研究之路

后辈记述 | 在金冲及先生指导下走上党史研究之路

-

人物纵横 | 胡耀邦早期求学生涯

人物纵横 | 胡耀邦早期求学生涯

-

人物纵横 | 战地记者孟秋江的抗战岁月

人物纵横 | 战地记者孟秋江的抗战岁月

登录

登录