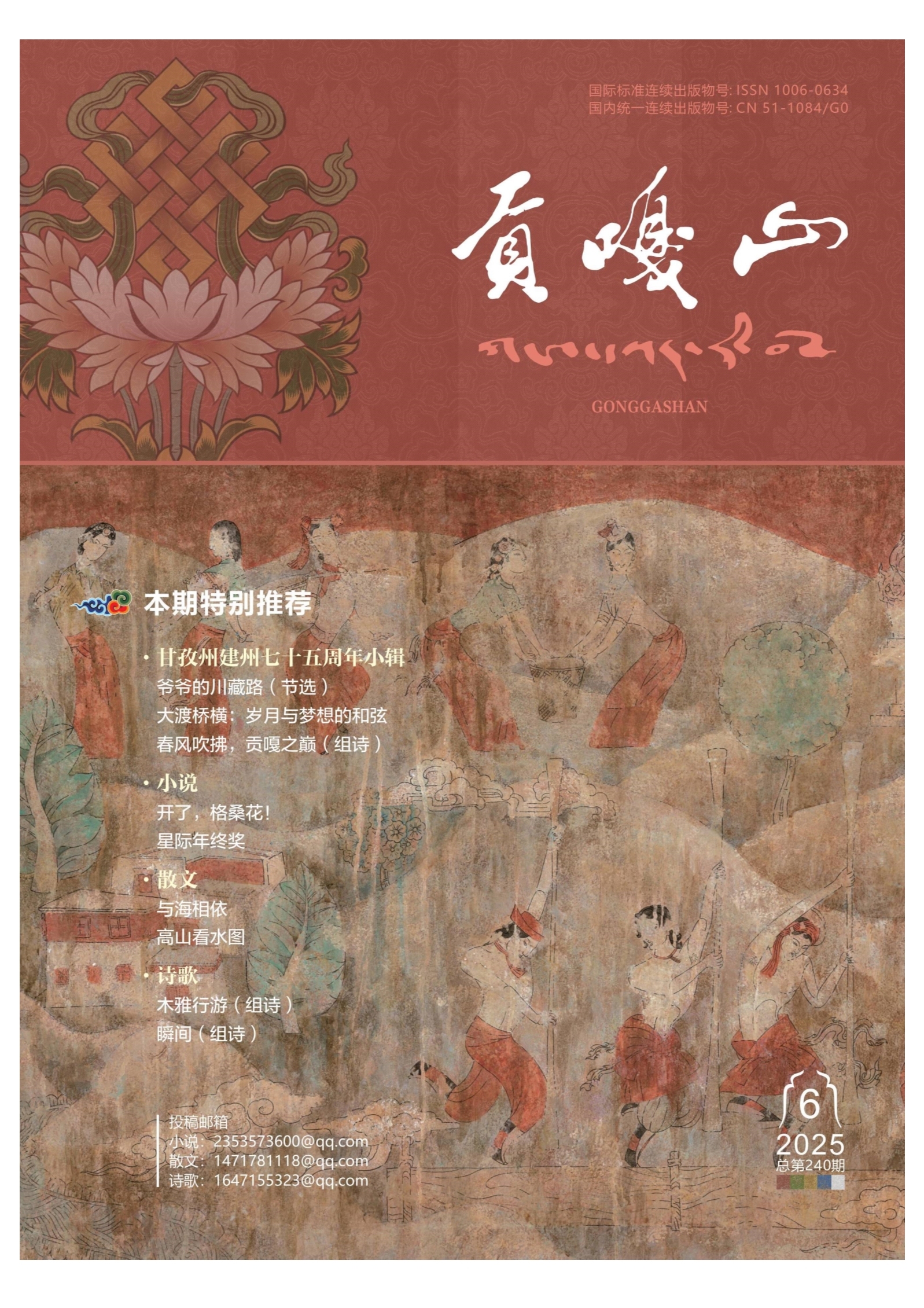

目录

快速导航-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 爷爷的川藏路(节选)

甘孜州建州七十五周年小辑 | 爷爷的川藏路(节选)

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 大渡桥横:岁月与梦想的和弦

甘孜州建州七十五周年小辑 | 大渡桥横:岁月与梦想的和弦

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 色达高原上的薪火长明

甘孜州建州七十五周年小辑 | 色达高原上的薪火长明

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 春雪来信

甘孜州建州七十五周年小辑 | 春雪来信

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 春风吹拂,贡嘎之巅(组诗)

甘孜州建州七十五周年小辑 | 春风吹拂,贡嘎之巅(组诗)

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 康定诗笺(组诗)

甘孜州建州七十五周年小辑 | 康定诗笺(组诗)

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 泸定桥晓望(外二首)

甘孜州建州七十五周年小辑 | 泸定桥晓望(外二首)

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 磨房沟温泉

甘孜州建州七十五周年小辑 | 磨房沟温泉

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 大地上的书写

甘孜州建州七十五周年小辑 | 大地上的书写

-

甘孜州建州七十五周年小辑 | 雅江:岁月长河里的壮美蝶变

甘孜州建州七十五周年小辑 | 雅江:岁月长河里的壮美蝶变

-

小说 | 开了,格桑花!

小说 | 开了,格桑花!

-

小说 | 星际年终奖

小说 | 星际年终奖

-

小说 | 香火(外一篇)

小说 | 香火(外一篇)

-

小说 | 时间里的音乐

小说 | 时间里的音乐

-

小说 | 车行微澜

小说 | 车行微澜

-

散文 | 与海相依

散文 | 与海相依

-

散文 | 高山看水图

散文 | 高山看水图

-

散文 | 回不去的故乡

散文 | 回不去的故乡

-

散文 | 泥瓦匠贺老五

散文 | 泥瓦匠贺老五

-

散文 | 冬树记

散文 | 冬树记

-

散文 | 江上往来人

散文 | 江上往来人

-

诗歌 | 木雅行游(组诗)

诗歌 | 木雅行游(组诗)

-

诗歌 | 瞬间(组诗)

诗歌 | 瞬间(组诗)

-

诗歌 | 故乡的渔火(组诗)

诗歌 | 故乡的渔火(组诗)

-

诗歌 | 寂静的山村(外二首)

诗歌 | 寂静的山村(外二首)

-

诗歌 | 雨天(外二首)

诗歌 | 雨天(外二首)

-

诗歌 | 微凉(外一首)

诗歌 | 微凉(外一首)

-

诗歌 | 阿嬷的歌谣(外一首)

诗歌 | 阿嬷的歌谣(外一首)

-

诗歌 | 山行

诗歌 | 山行

-

诗歌 | 十一

诗歌 | 十一

登录

登录