目录

快速导航-

专刊导语 | 数智经济:人工智能驱动的生产力跃迁与治理模式创新

专刊导语 | 数智经济:人工智能驱动的生产力跃迁与治理模式创新

-

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 以大模型产业生态体系孵化人工智能产业研究

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 以大模型产业生态体系孵化人工智能产业研究

-

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 智能经济:本质内涵、效能阐释与政策取向

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 智能经济:本质内涵、效能阐释与政策取向

-

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 人工智能的生产率效应:论域、进路与展望

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 人工智能的生产率效应:论域、进路与展望

-

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 大模型对人工智能产业创新的链式孵化机制基于双重机器学习的面板数据分析

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 大模型对人工智能产业创新的链式孵化机制基于双重机器学习的面板数据分析

-

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 人工智能产业的发展和治理研究

笔谈:大模型产业生态体系建设与人工智能产业发展和治理 | 人工智能产业的发展和治理研究

-

创新经济 | 人工智能对企业高质量发展的影响研究基于技术创新和共同富裕的视角

创新经济 | 人工智能对企业高质量发展的影响研究基于技术创新和共同富裕的视角

-

创新经济 | 人工智能创新链产业链人才链融合的时空演化及影响因素研究

创新经济 | 人工智能创新链产业链人才链融合的时空演化及影响因素研究

-

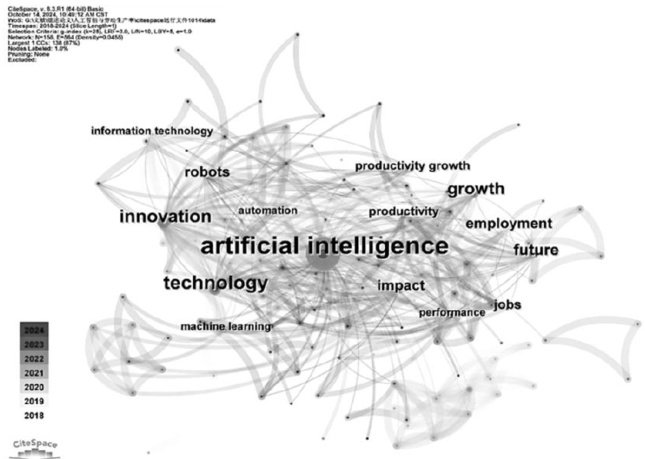

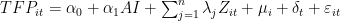

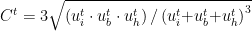

创新经济 | 人工智能创新发展与企业全要素生产率

创新经济 | 人工智能创新发展与企业全要素生产率

-

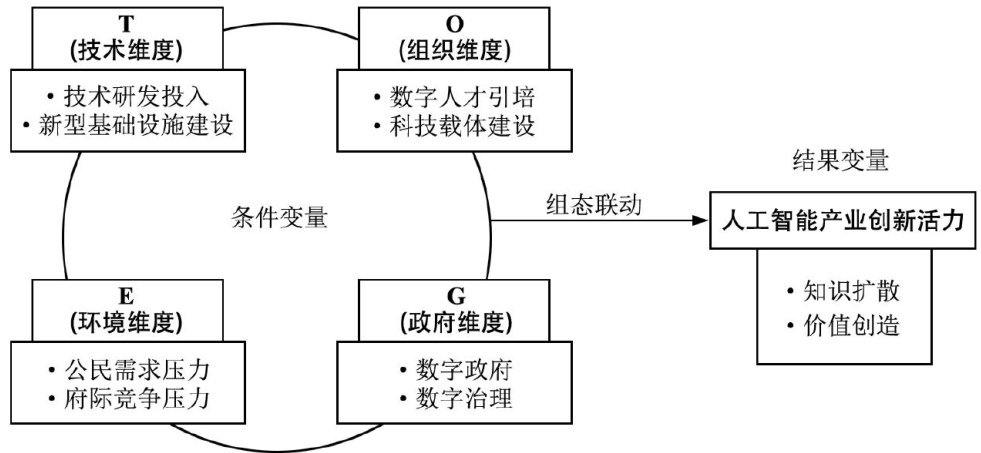

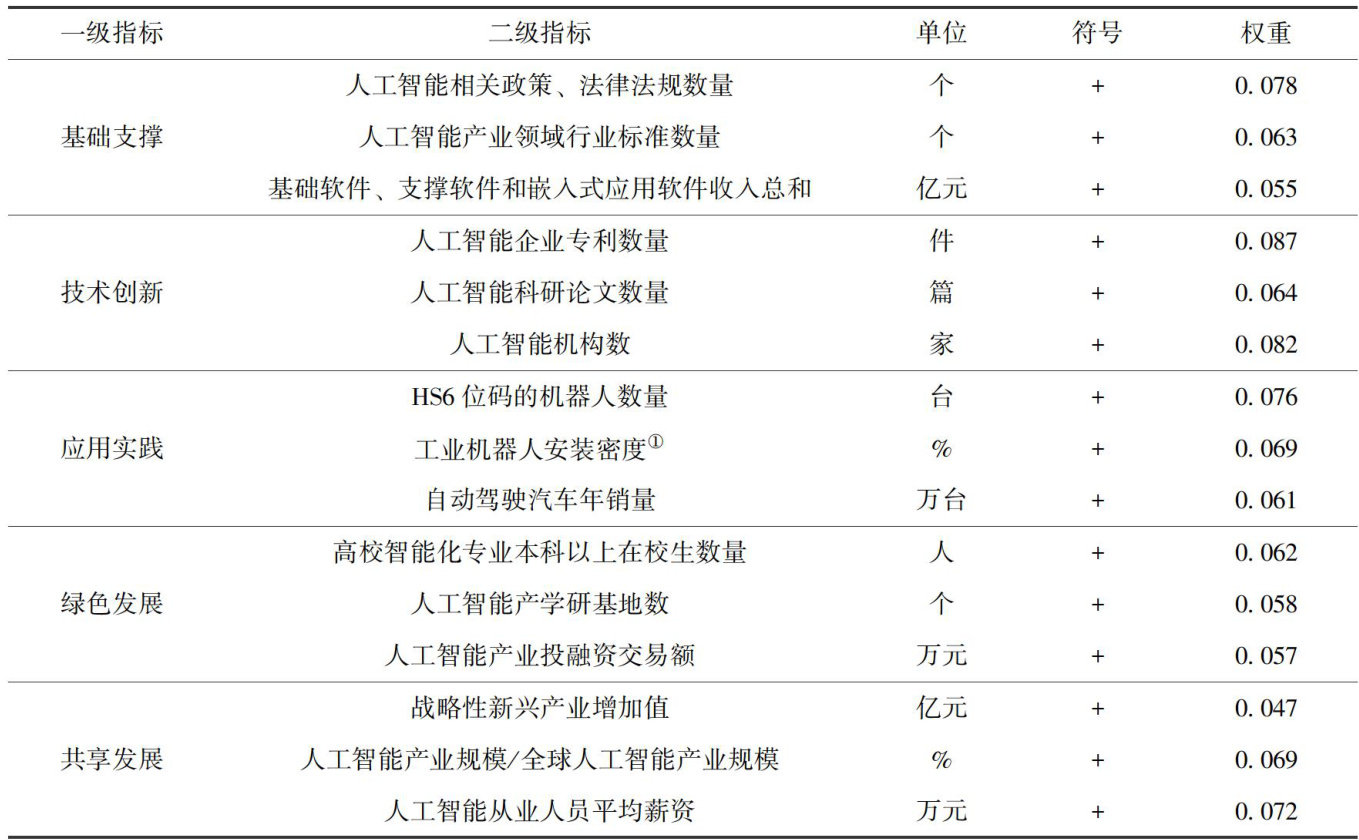

创新经济 | 基于TOEG框架的省域人工智能产业创新活力提升路径研究

创新经济 | 基于TOEG框架的省域人工智能产业创新活力提升路径研究

-

产业经济 | 数字金融对人工智能产业高质量发展的影响

产业经济 | 数字金融对人工智能产业高质量发展的影响

-

产业经济 | 制造业智能化转型中AI应用的风险传播机制与控制研究

产业经济 | 制造业智能化转型中AI应用的风险传播机制与控制研究

-

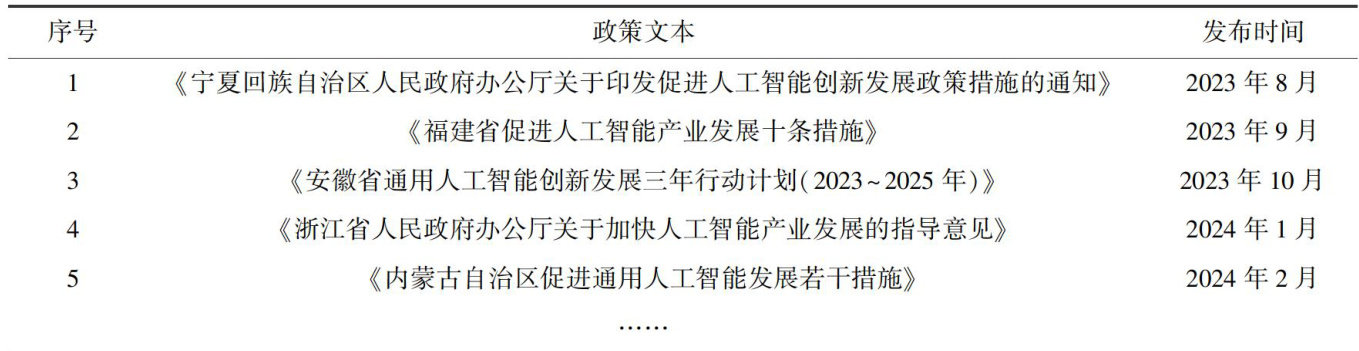

产业经济 | 基于PMC指数模型的我国省级“人工智能 + ”政策量化评价研究

产业经济 | 基于PMC指数模型的我国省级“人工智能 + ”政策量化评价研究

-

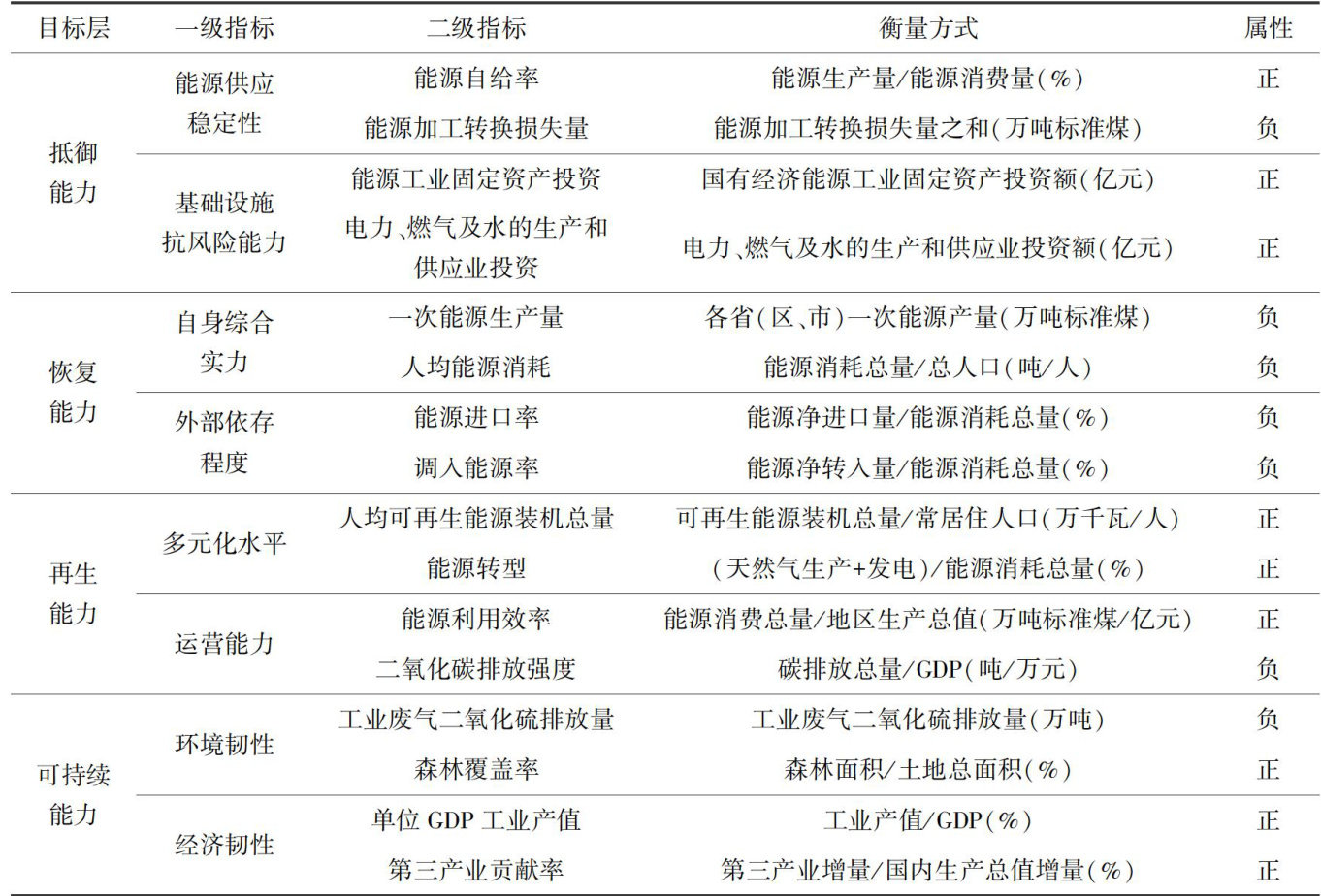

产业经济 | 人工智能赋能能源经济韧性

产业经济 | 人工智能赋能能源经济韧性

-

企业经济 | 人工智能应用与资本市场表现

企业经济 | 人工智能应用与资本市场表现

-

企业经济 | 人工智能赋能企业新质生产力生成

企业经济 | 人工智能赋能企业新质生产力生成

登录

登录