目录

快速导航-

特别关注 | 从传统经验到循证科学的跨越:中医药卫生技术评估

特别关注 | 从传统经验到循证科学的跨越:中医药卫生技术评估

-

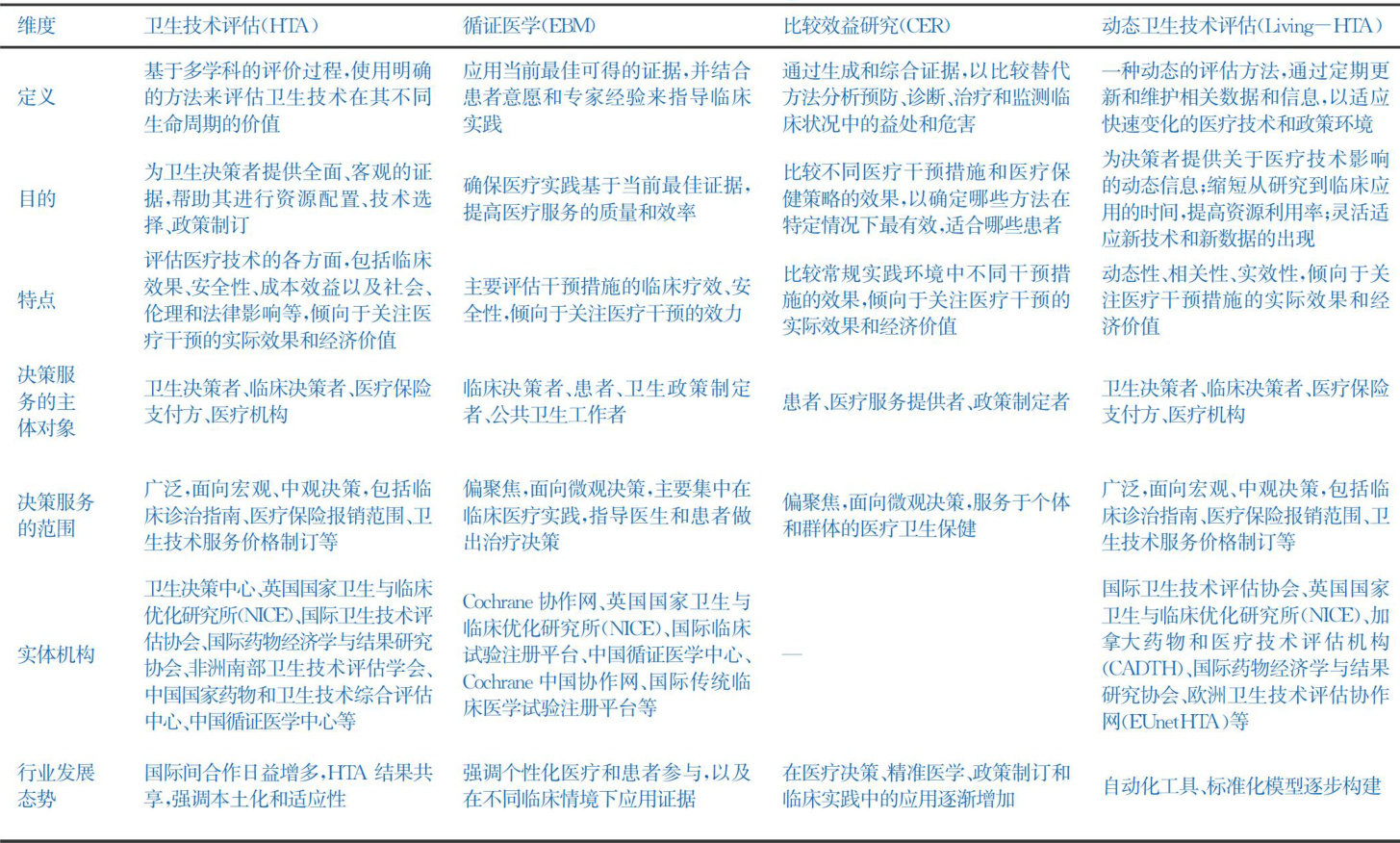

特别关注 | 卫生技术评估和循证医学的决策协同逻辑与实践路径研究

特别关注 | 卫生技术评估和循证医学的决策协同逻辑与实践路径研究

-

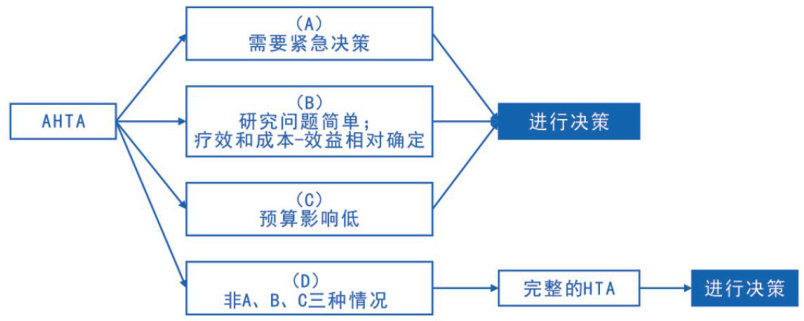

特别关注 | 适应性卫生技术评估在中医药领域的应用探讨

特别关注 | 适应性卫生技术评估在中医药领域的应用探讨

-

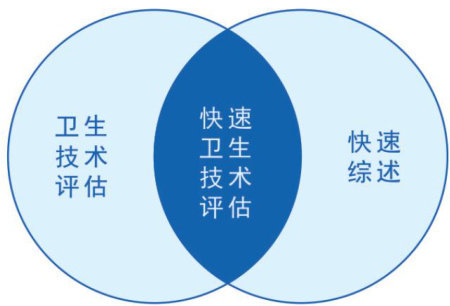

特别关注 | 快速卫生技术评估的应用现状及在中医药领域的适用性分析

特别关注 | 快速卫生技术评估的应用现状及在中医药领域的适用性分析

-

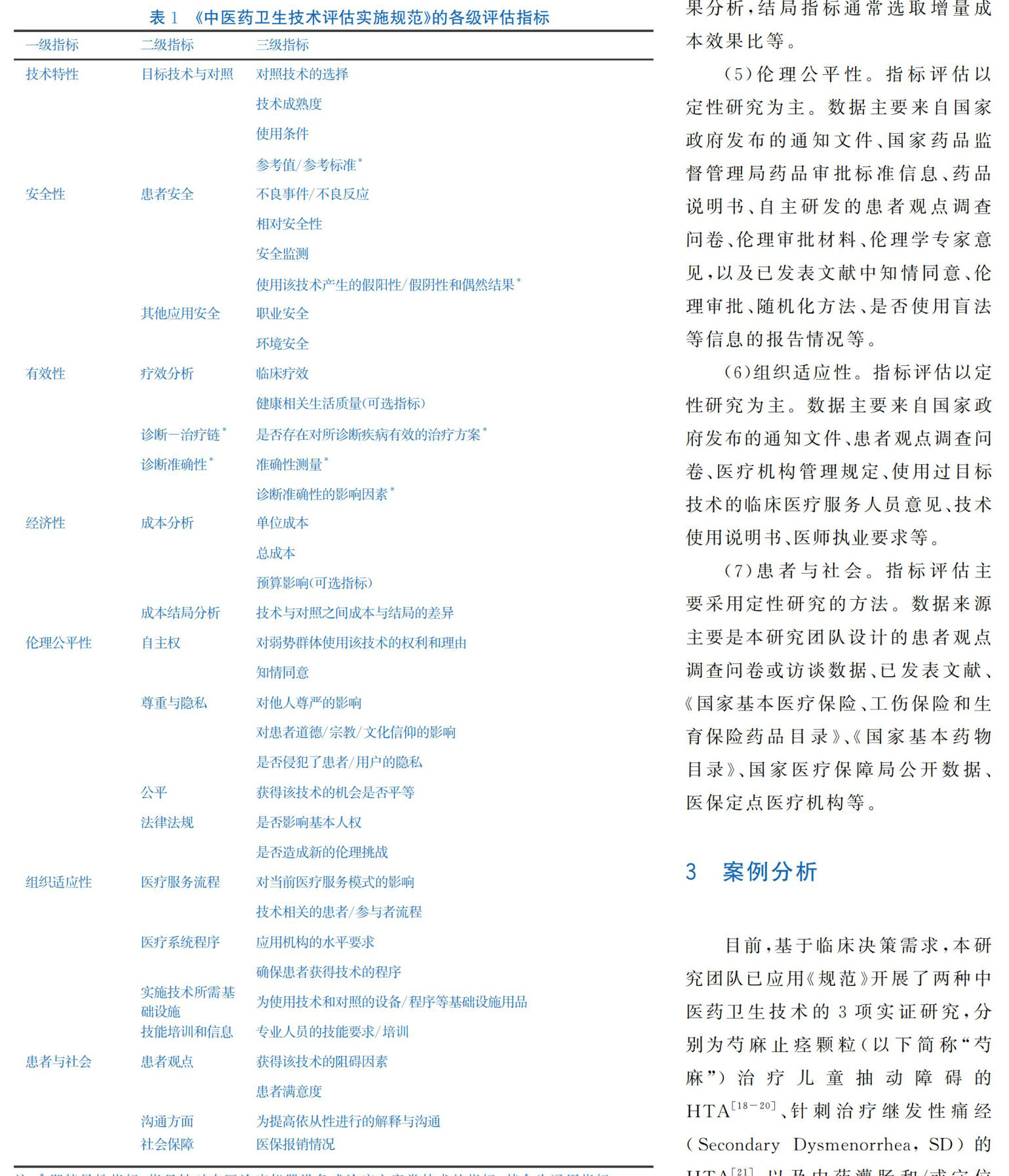

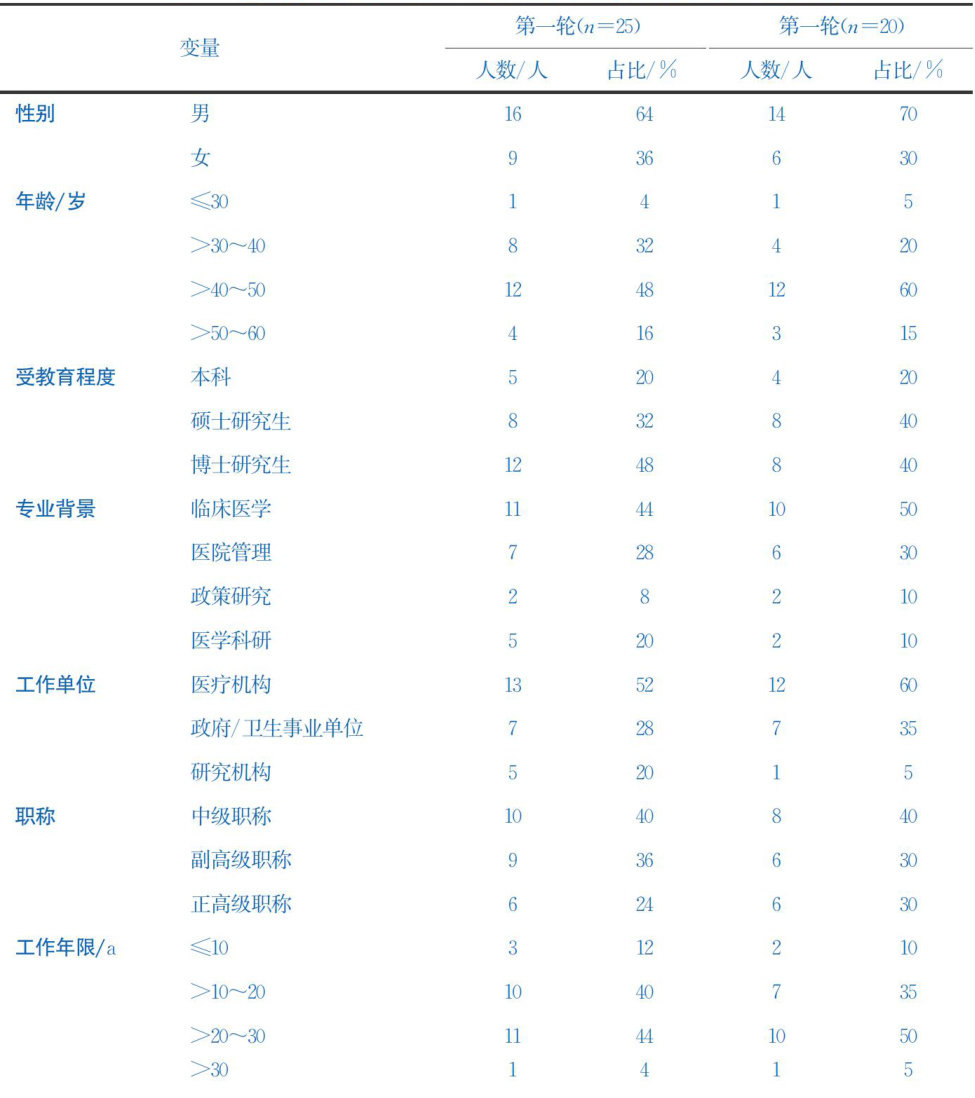

特别关注 | 《中医药卫生技术评估实施规范》的解读与应用

特别关注 | 《中医药卫生技术评估实施规范》的解读与应用

-

医疗质量 | 托管分院服务能力评价指标体系构建

医疗质量 | 托管分院服务能力评价指标体系构建

-

医疗质量 | 县级医院临床专科能力评估指标体系构建与应用

医疗质量 | 县级医院临床专科能力评估指标体系构建与应用

-

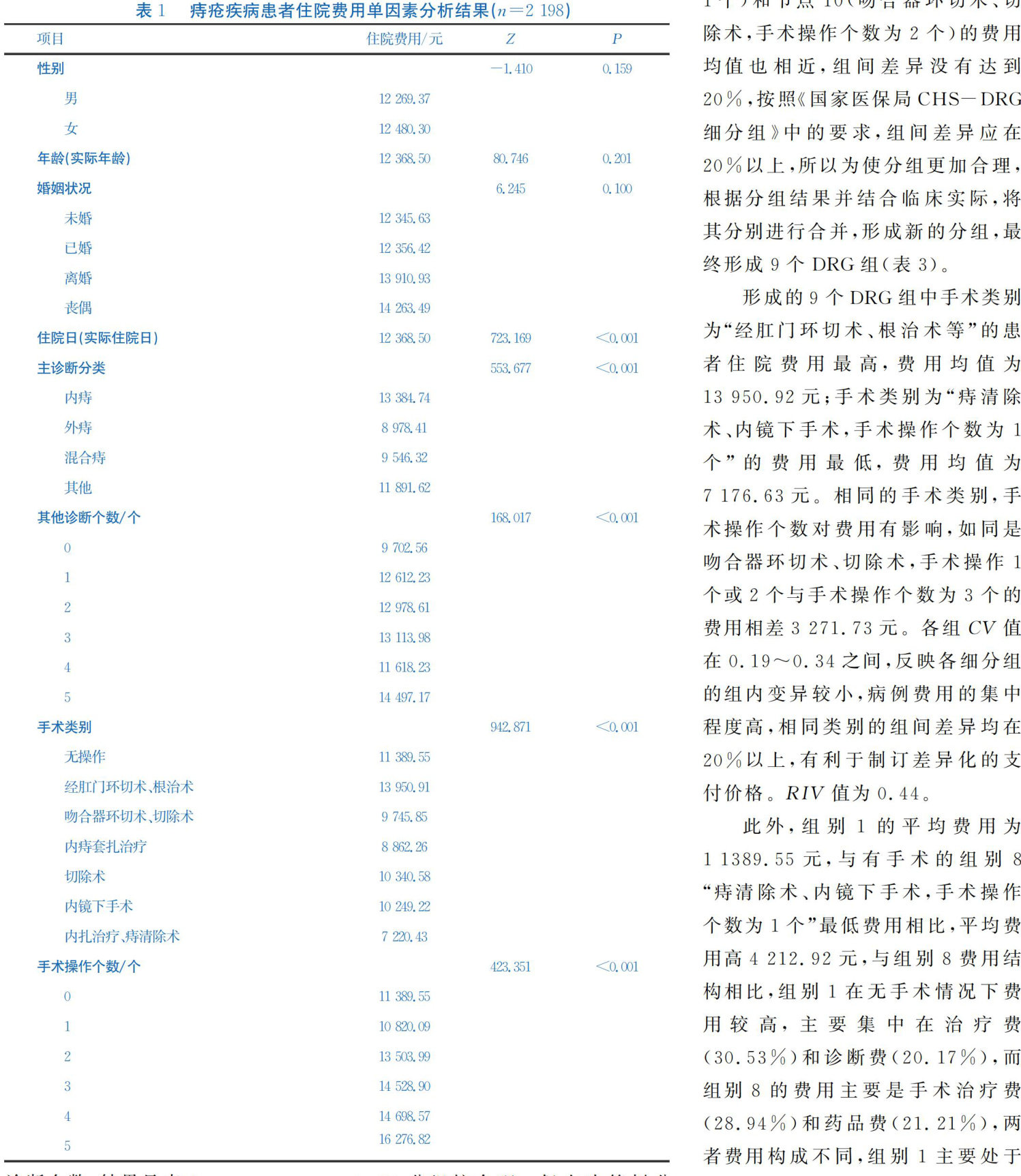

医疗质量 | 痔疮病例诊断相关分组再细分策略研究

医疗质量 | 痔疮病例诊断相关分组再细分策略研究

-

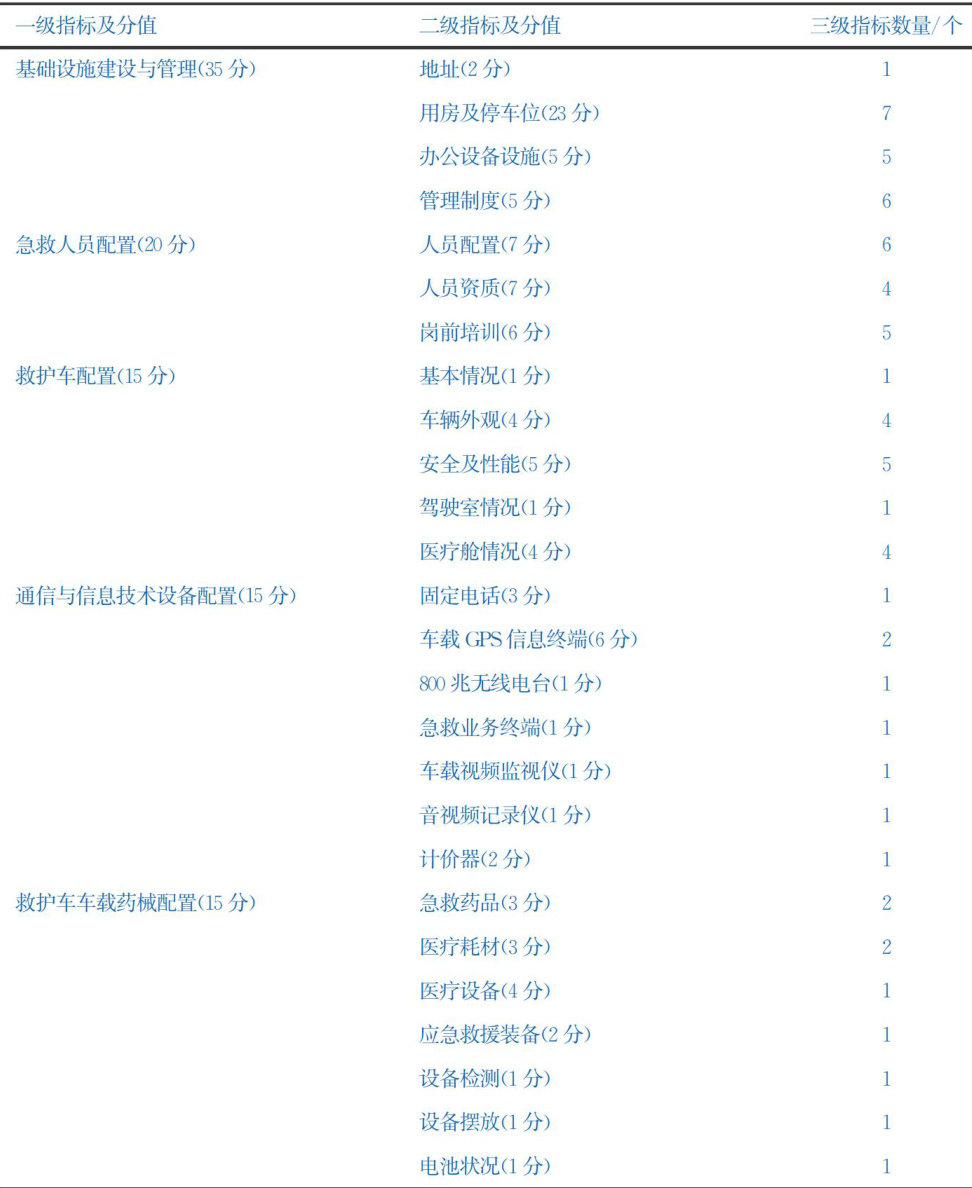

医疗质量 | 北京市地方标准《急救工作站配置规范》实施效果评价研究

医疗质量 | 北京市地方标准《急救工作站配置规范》实施效果评价研究

-

绩效管理与医院高质量发展 | 基于业财融合的公立医院绩效评价指标体系构建与应用

绩效管理与医院高质量发展 | 基于业财融合的公立医院绩效评价指标体系构建与应用

-

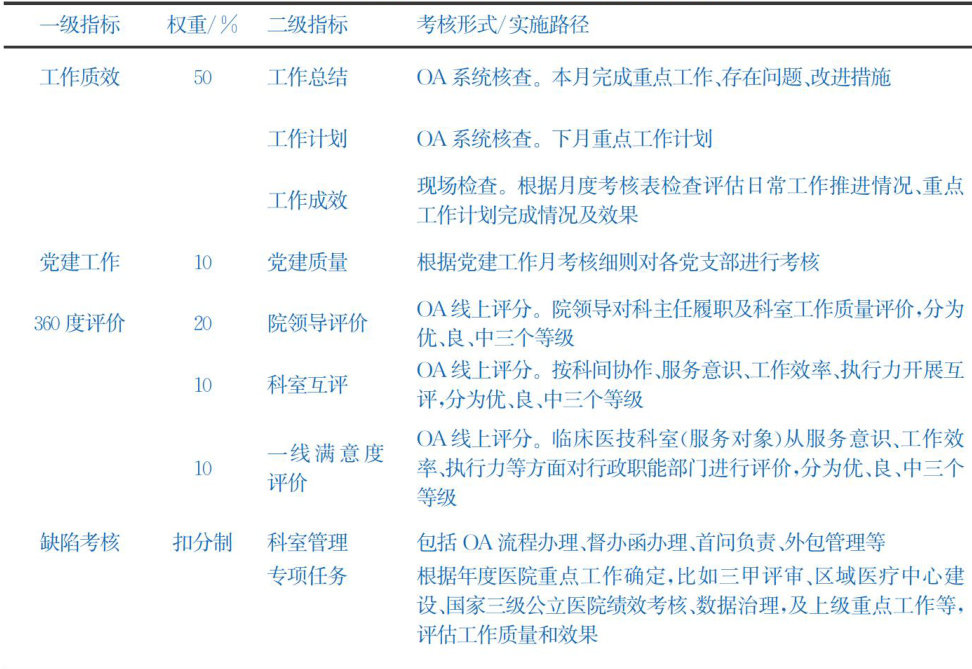

绩效管理与医院高质量发展 | 医院行政职能部门契约式绩效考核评价体系构建

绩效管理与医院高质量发展 | 医院行政职能部门契约式绩效考核评价体系构建

-

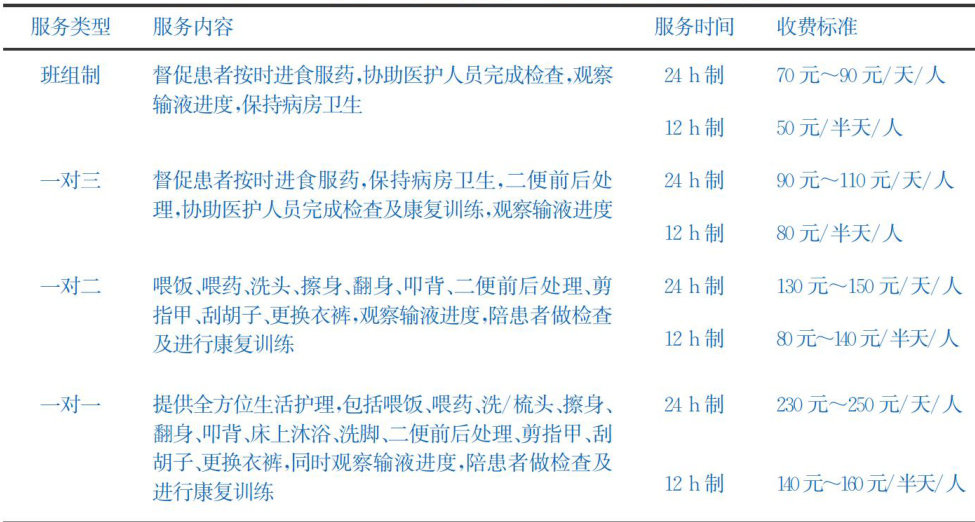

护理质量 | 医疗护理员规范化管理模式探索与实践

护理质量 | 医疗护理员规范化管理模式探索与实践

-

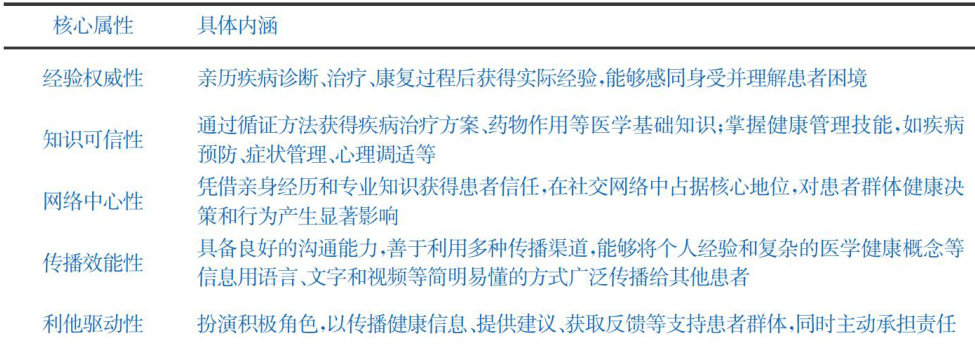

护理质量 | 患者型意见领袖的概念分析与启示

护理质量 | 患者型意见领袖的概念分析与启示

-

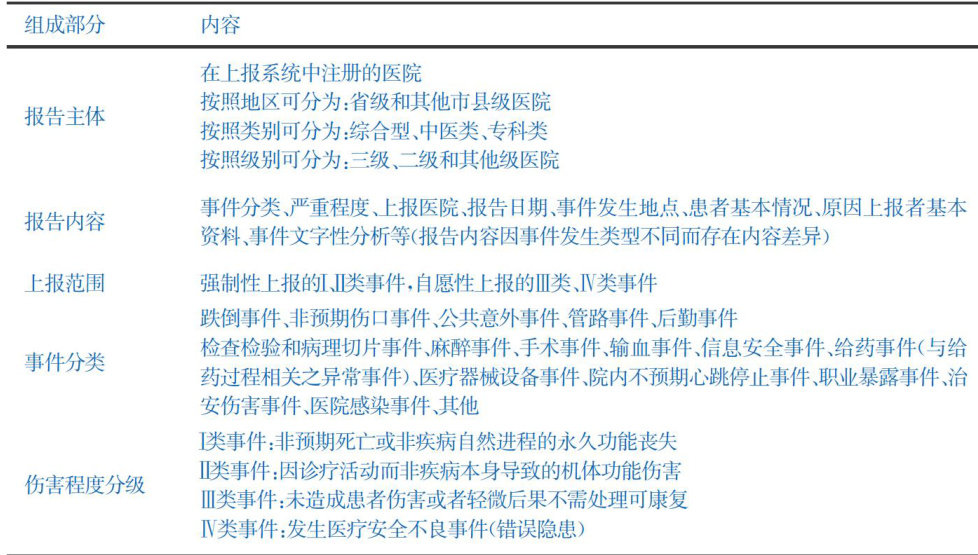

患者安全 | 医疗质量安全不良事件报告体系的建设与应用

患者安全 | 医疗质量安全不良事件报告体系的建设与应用

-

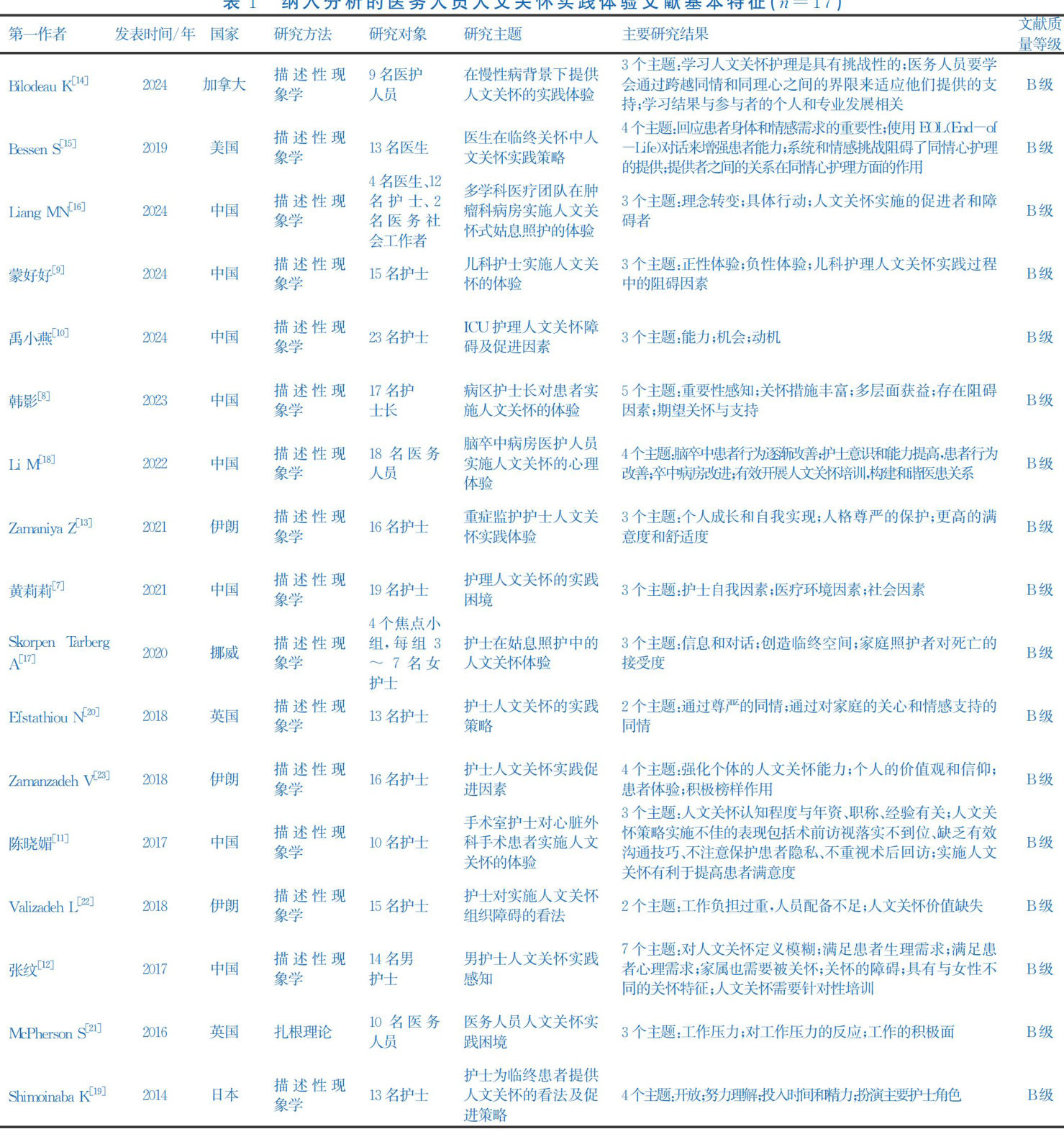

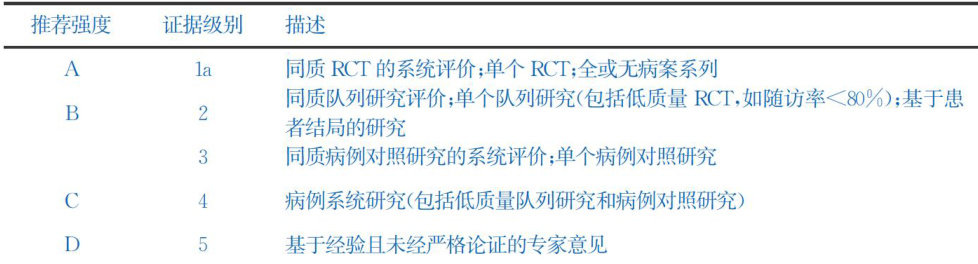

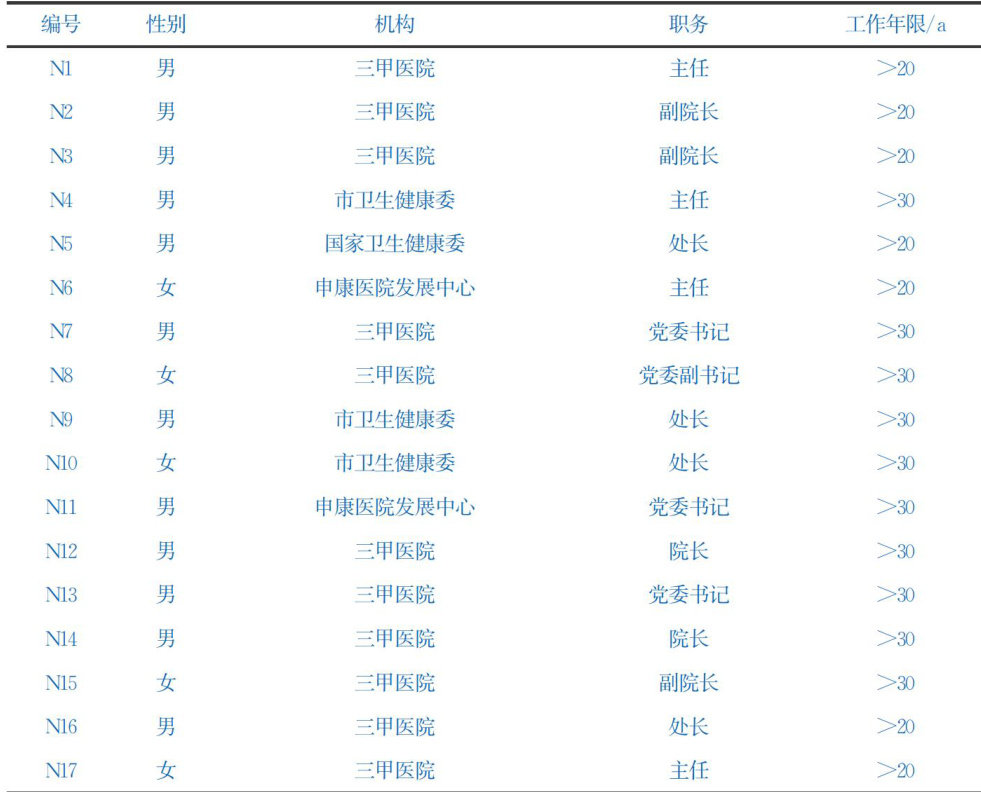

服务质量 | 医务人员人文关怀实践体验的Meta 整合

服务质量 | 医务人员人文关怀实践体验的Meta 整合

-

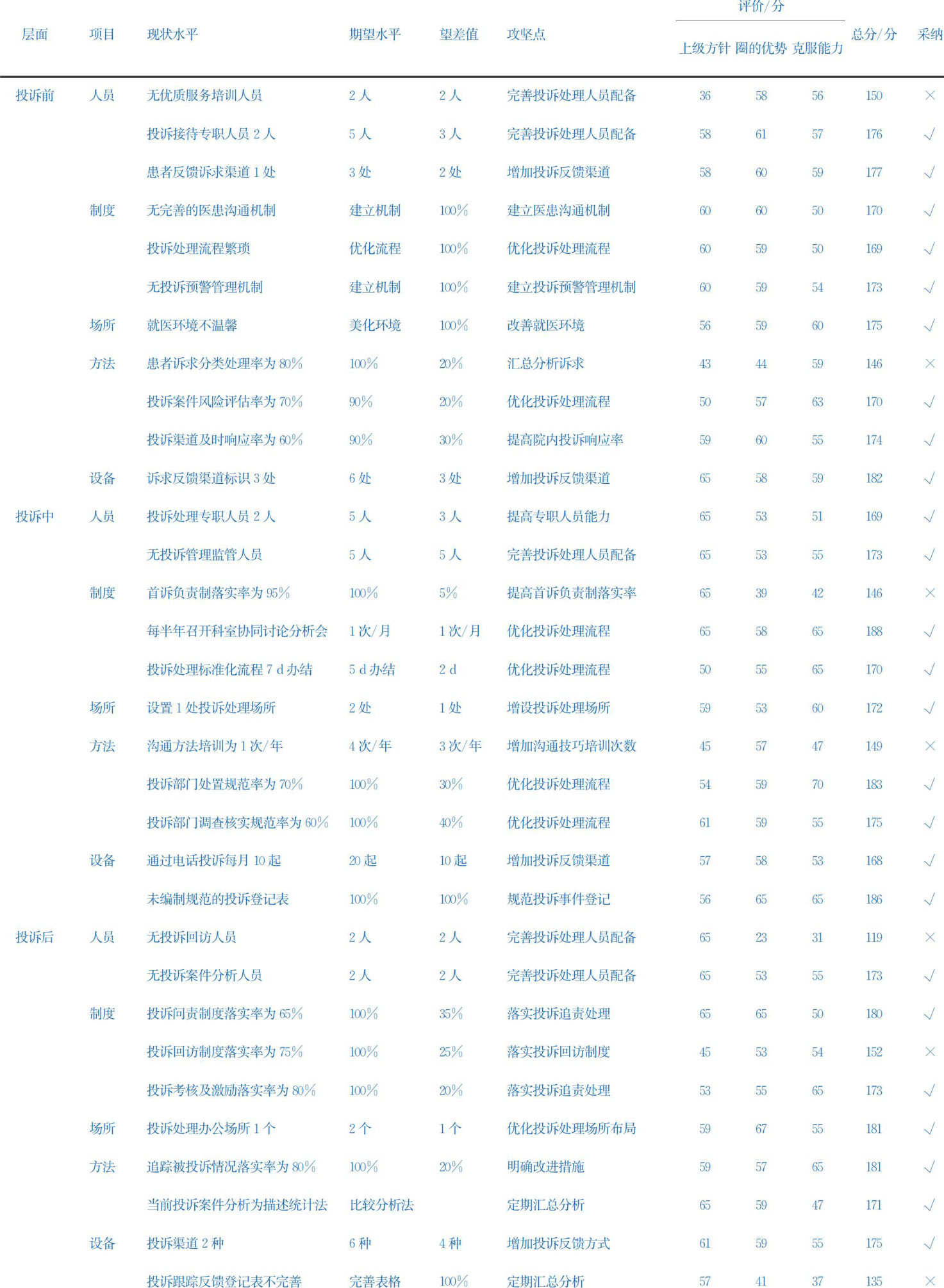

QC小组平台 | “点线面”三位一体构建一站式投诉解决模式

QC小组平台 | “点线面”三位一体构建一站式投诉解决模式

-

质量管理方法与工具 | 基于HFMEA优化儿童连续性血液净化操作流程

质量管理方法与工具 | 基于HFMEA优化儿童连续性血液净化操作流程

-

血液质量 | 白细胞滤除技术在临床输血中的实践与应用专家共识

血液质量 | 白细胞滤除技术在临床输血中的实践与应用专家共识

-

血液质量 | 《血液储存标准》对冷沉淀和新鲜冰冻血浆解冻后储存条件修改的研究

血液质量 | 《血液储存标准》对冷沉淀和新鲜冰冻血浆解冻后储存条件修改的研究

-

问题与探索 | 基于扎根理论的公立医院"一院多区”管理策略优化研究

问题与探索 | 基于扎根理论的公立医院"一院多区”管理策略优化研究

-

问题与探索 | 英国生物样本库公众参与实践模式对提高我国临床研究质量的启示

问题与探索 | 英国生物样本库公众参与实践模式对提高我国临床研究质量的启示

-

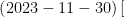

党建与医院高质量发展 | 公立医院后勤党建与业务融合实践探索

党建与医院高质量发展 | 公立医院后勤党建与业务融合实践探索

-

我与杂志的故事 | 三十芳华盛放 志同行远弥辉

我与杂志的故事 | 三十芳华盛放 志同行远弥辉

年10月一2024年8月制备的冷沉淀和新鲜冰冻血浆各48袋。将冷沉淀完全解冻后分别储存于

年10月一2024年8月制备的冷沉淀和新鲜冰冻血浆各48袋。将冷沉淀完全解冻后分别储存于  条件下,比较不同条件下冷沉淀中纤维蛋白原(Fbg)、凝血因子V(FV)、凝血因子 ΔV(FV) 、凝血因子Ⅱ(FⅡ)含量的变化。将新鲜冰冻血浆完全解冻后分别储存于4°C24h.4°C120h 条件下,比较总蛋白(TP)、Fbg、FVII、FV、FI含量的变化。结果 冷沉淀解冻后分别储存于4种条件下,与初始FV含量相比,4种条件下FV含量均下降, ,4°C6h.4°C24h.24°C24h 条件下FV含量与原始检测结果比较,差异均有统计学意义 (P<0.05) 。新鲜冰冻血浆解冻后储存于 4°C24h.4°C120h 条件下,TP和Fbg含量与解冻后0h 相比差异均无统计学意义( ?P>0.05 ),FVI、FV、FⅡ含量均下降且差异均有统计学意义( ?P<0. 05 。结论《血液储存标准》WS399—2023)修改后,冷沉淀有更好的临床疗效,新鲜冰冻血浆能在减少浪费的同时更好地用于临床治疗。

条件下,比较不同条件下冷沉淀中纤维蛋白原(Fbg)、凝血因子V(FV)、凝血因子 ΔV(FV) 、凝血因子Ⅱ(FⅡ)含量的变化。将新鲜冰冻血浆完全解冻后分别储存于4°C24h.4°C120h 条件下,比较总蛋白(TP)、Fbg、FVII、FV、FI含量的变化。结果 冷沉淀解冻后分别储存于4种条件下,与初始FV含量相比,4种条件下FV含量均下降, ,4°C6h.4°C24h.24°C24h 条件下FV含量与原始检测结果比较,差异均有统计学意义 (P<0.05) 。新鲜冰冻血浆解冻后储存于 4°C24h.4°C120h 条件下,TP和Fbg含量与解冻后0h 相比差异均无统计学意义( ?P>0.05 ),FVI、FV、FⅡ含量均下降且差异均有统计学意义( ?P<0. 05 。结论《血液储存标准》WS399—2023)修改后,冷沉淀有更好的临床疗效,新鲜冰冻血浆能在减少浪费的同时更好地用于临床治疗。

登录

登录