目录

快速导航-

卷首 | 人工智能教育的中国道路

卷首 | 人工智能教育的中国道路

-

专题 | 中小学人工智能教育的建设与实施

专题 | 中小学人工智能教育的建设与实施

-

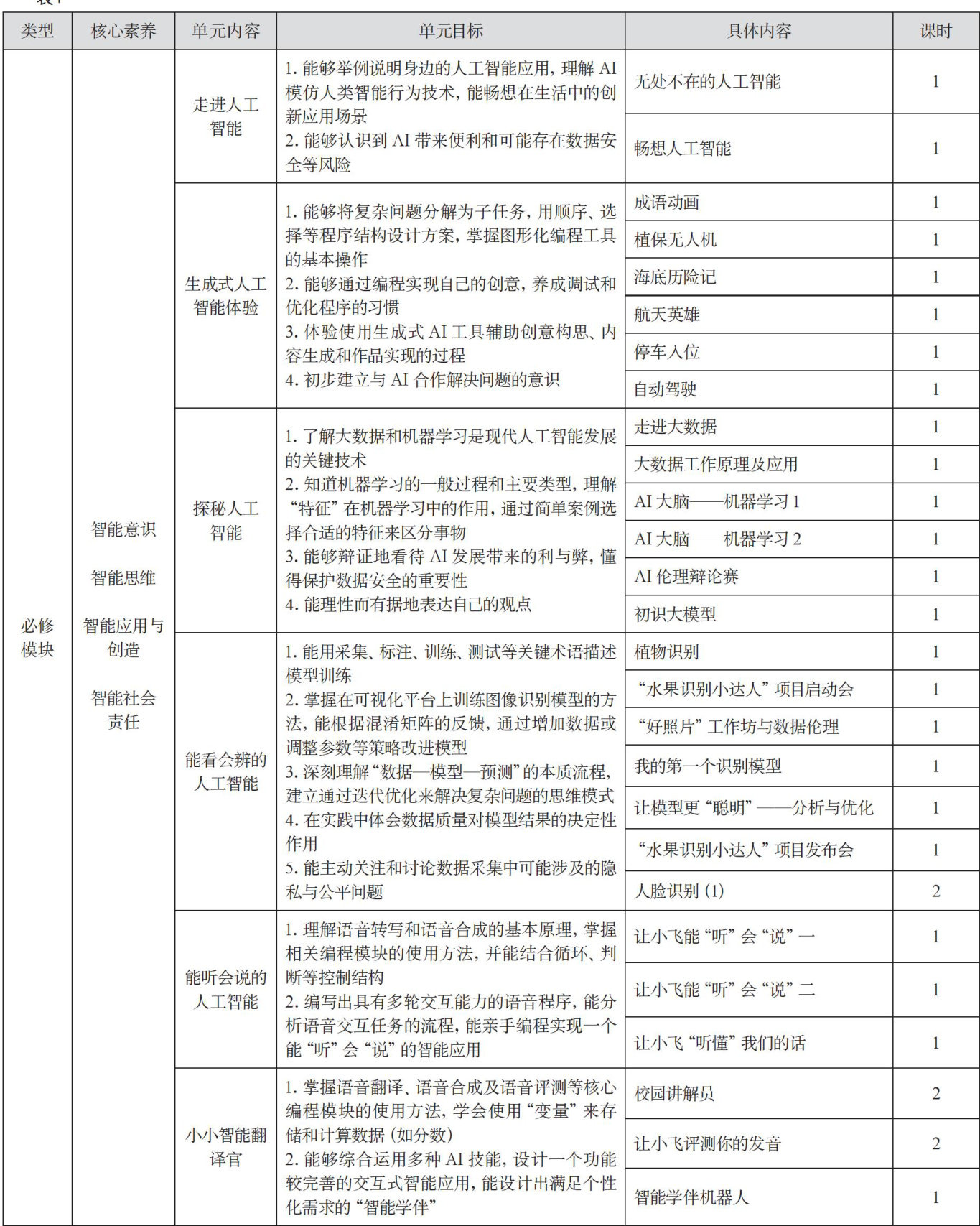

专题 | 我国中小学人工智能课程设计与实施综述

专题 | 我国中小学人工智能课程设计与实施综述

-

专题 | 中小学人工智能教育课程设计思路与实施策略的区域探索

专题 | 中小学人工智能教育课程设计思路与实施策略的区域探索

-

专题 | 人工智能伦理教育的实施路径与评估体系构建

专题 | 人工智能伦理教育的实施路径与评估体系构建

-

专题 | 小学人工智能课程建设的实践探索以为例

专题 | 小学人工智能课程建设的实践探索以为例

-

专栏 | “认知外包”的代价

专栏 | “认知外包”的代价

-

专栏 | 逆向工程法:一种“从成品出发”的教学模式

专栏 | 逆向工程法:一种“从成品出发”的教学模式

-

专栏 | 教育的AI

专栏 | 教育的AI

-

课标探索 | 了解数据,注重安全数据与

课标探索 | 了解数据,注重安全数据与

-

课标探索 | 基于联通主义理论的五学课堂 教学设计思路

课标探索 | 基于联通主义理论的五学课堂 教学设计思路

-

课标探索 | 数据与数据安全”单元教学实践

课标探索 | 数据与数据安全”单元教学实践

-

课标探索 | 生成式人工智能支持下简易智能芯片设计的实验教学环境搭建

课标探索 | 生成式人工智能支持下简易智能芯片设计的实验教学环境搭建

-

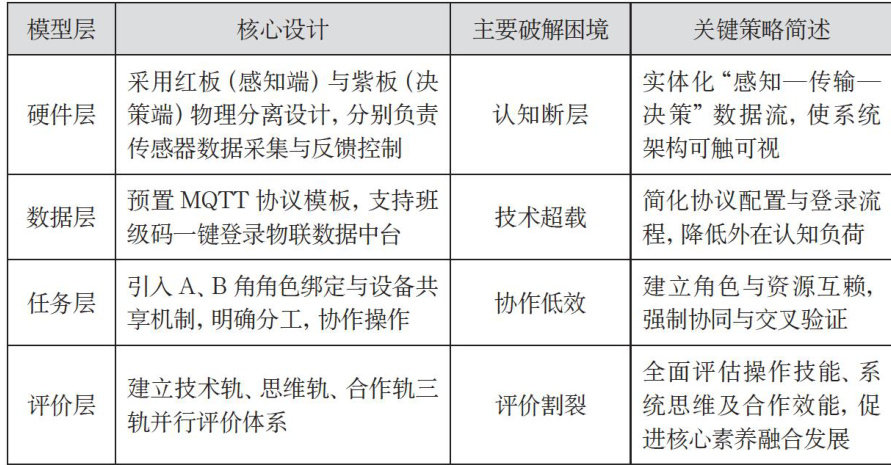

课标探索 | 双板协同:人工智能赋能的初中物联网项目式学习实践研究

课标探索 | 双板协同:人工智能赋能的初中物联网项目式学习实践研究

-

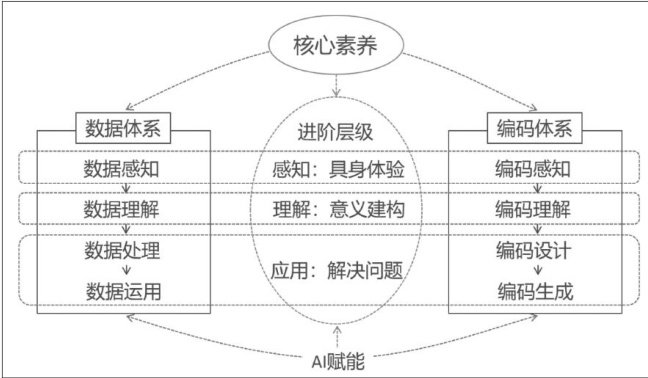

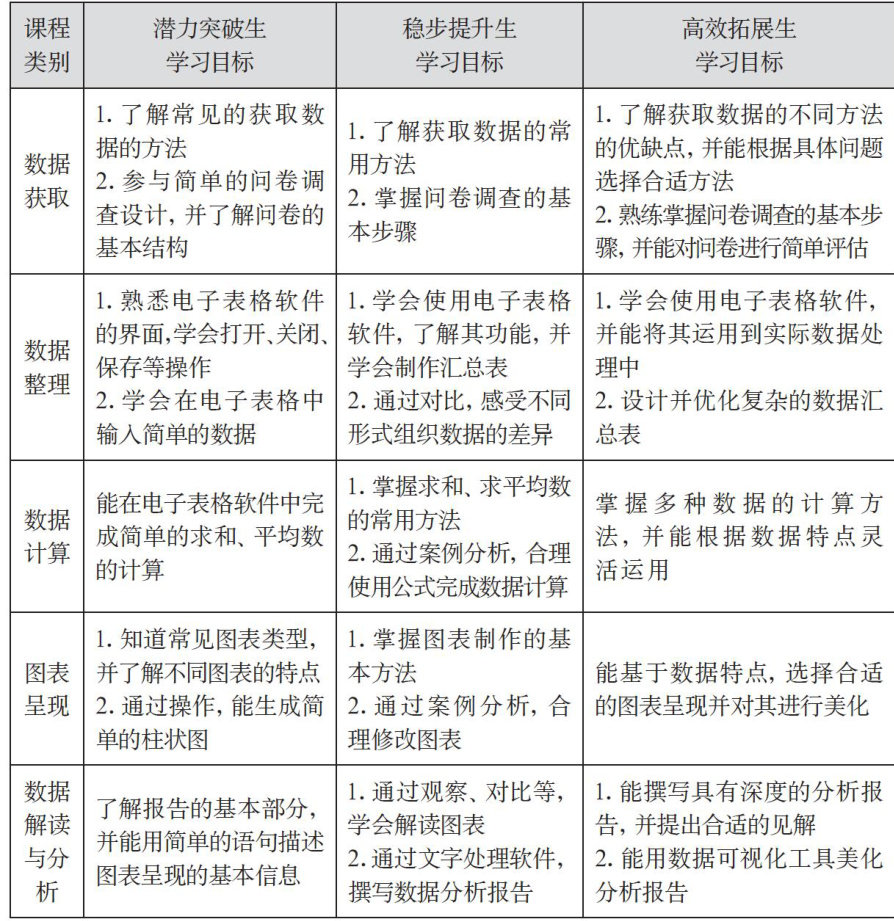

课标探索 | 人工智能赋能小学“数据与编码”教学实践研究

课标探索 | 人工智能赋能小学“数据与编码”教学实践研究

-

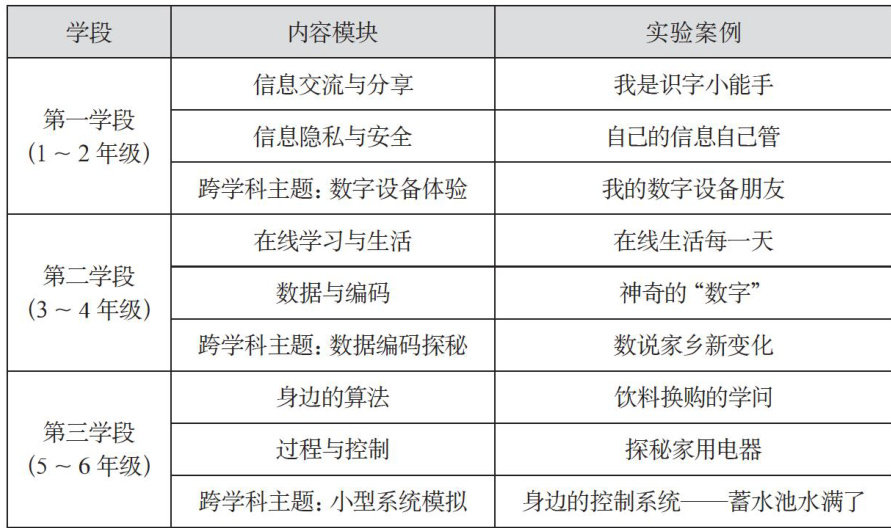

教研视点 | 数字素养视域下的小学信息科技实验设计与实施

教研视点 | 数字素养视域下的小学信息科技实验设计与实施

-

教研视点 | 算法多样性与算法优化对计算思维培养的赋能路径探究

教研视点 | 算法多样性与算法优化对计算思维培养的赋能路径探究

-

教研视点 | 基于项目式学习的高中信息技术课程思政探索与实践

教研视点 | 基于项目式学习的高中信息技术课程思政探索与实践

-

课程教学 | 深度求索学习范式下小学信息科技项目式学习的新路径探索

课程教学 | 深度求索学习范式下小学信息科技项目式学习的新路径探索

-

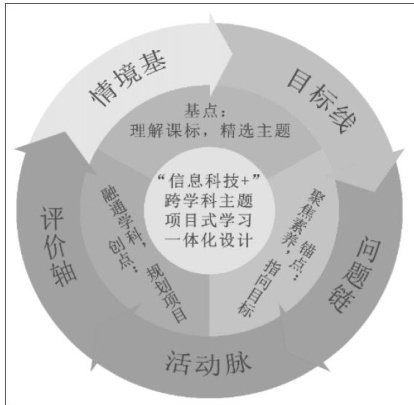

课程教学 | 从简单叠加到深度融合:小学信息科技跨学科项目式学习的构建

课程教学 | 从简单叠加到深度融合:小学信息科技跨学科项目式学习的构建

-

课程教学 | 基于范例优化的图形化编程项目式学习实践

课程教学 | 基于范例优化的图形化编程项目式学习实践

-

课程教学 | 走向深度:小学信息科技“单元化学习”策略

课程教学 | 走向深度:小学信息科技“单元化学习”策略

-

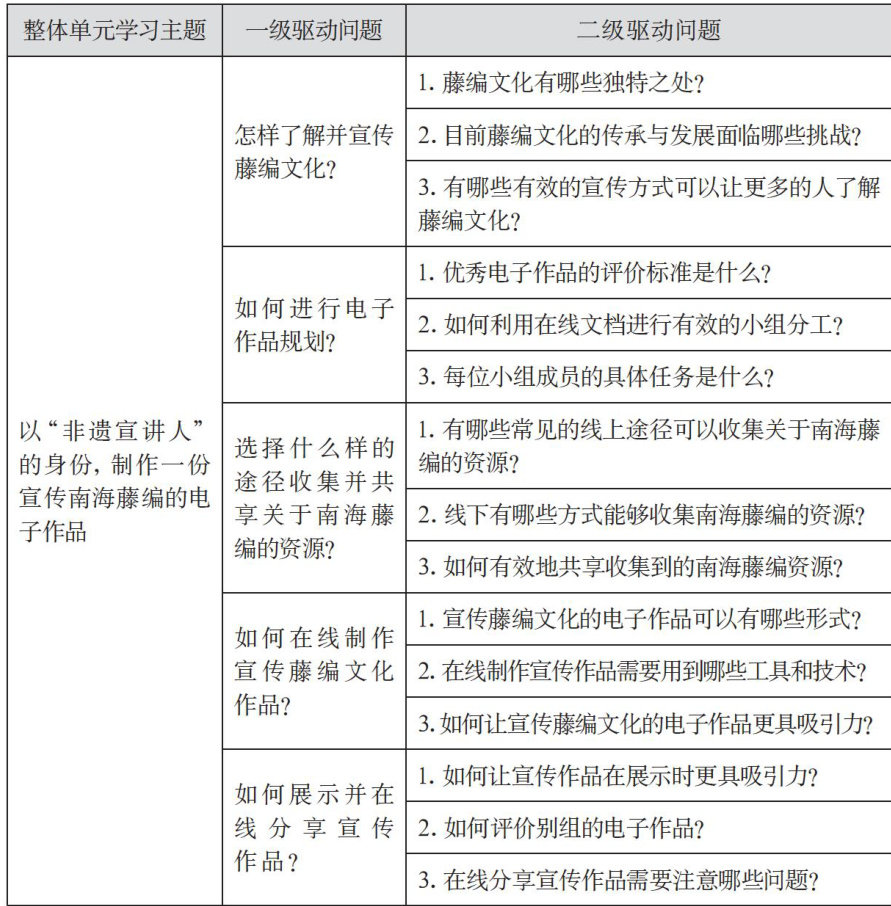

课程教学 | 基于本土文化融合的信息科技整体单元教学探索

课程教学 | 基于本土文化融合的信息科技整体单元教学探索

-

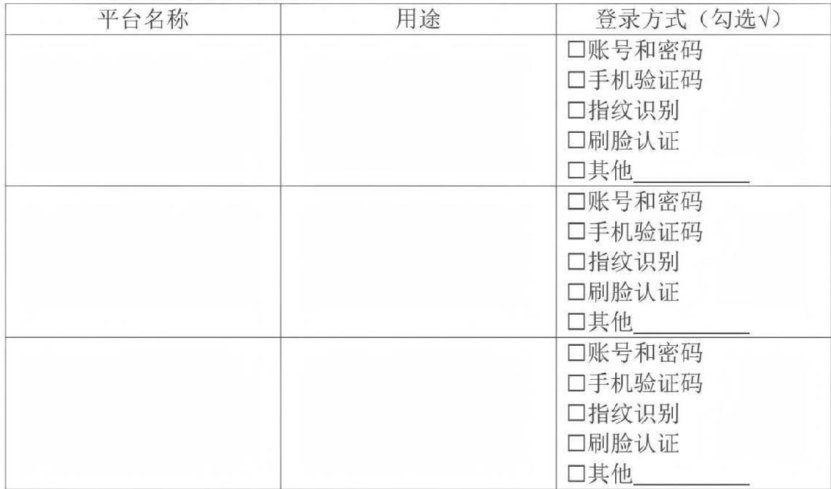

课程教学 | 从“线下真实身份走向“网络数字身份”

课程教学 | 从“线下真实身份走向“网络数字身份”

-

课程教学 | 人工智能引领下的在线协作教学探索与实践

课程教学 | 人工智能引领下的在线协作教学探索与实践

-

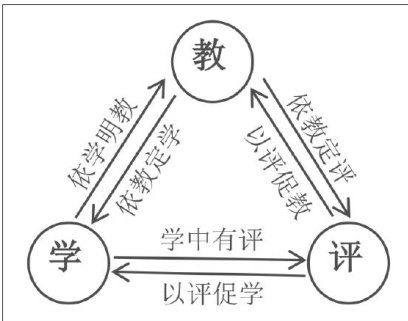

课程教学 | 探索高中信息技术课程的“教-学-评”一体化

课程教学 | 探索高中信息技术课程的“教-学-评”一体化

-

技术应用 | 普罗米修斯之火:教学智能体的内涵阐释与应用策略

技术应用 | 普罗米修斯之火:教学智能体的内涵阐释与应用策略

-

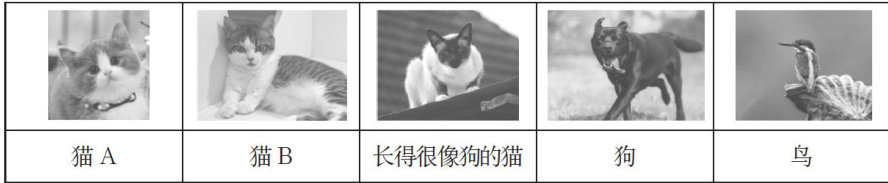

技术应用 | 设计一个图像特征提取与比较实验

技术应用 | 设计一个图像特征提取与比较实验

-

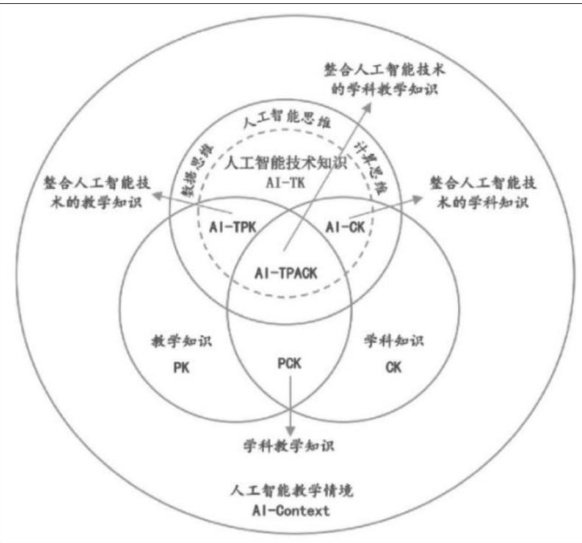

理论研讨 | 基于AI-TPACK框架的人机协同教学研究

理论研讨 | 基于AI-TPACK框架的人机协同教学研究

-

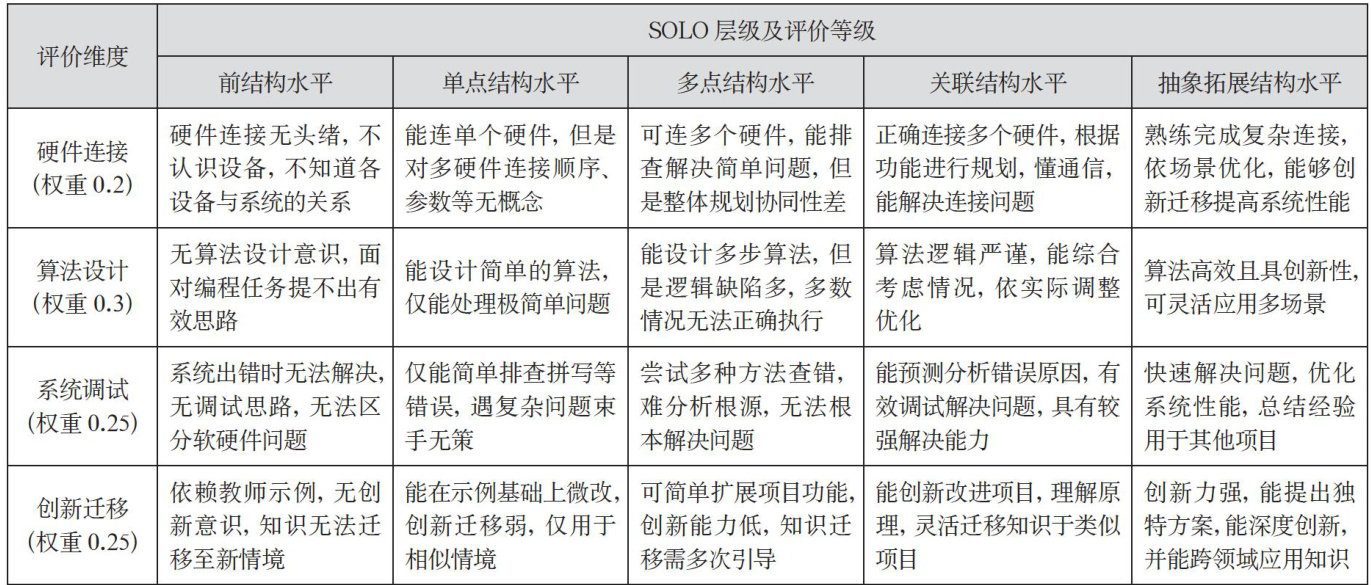

理论研讨 | SOLO理论下初中计算思维量表设计:物联网编程例析

理论研讨 | SOLO理论下初中计算思维量表设计:物联网编程例析

-

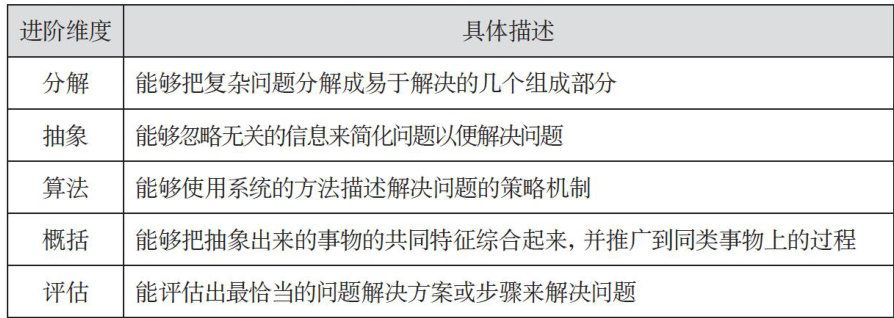

理论研讨 | 小学计算思维学习进阶的构建、修正与检验

理论研讨 | 小学计算思维学习进阶的构建、修正与检验

-

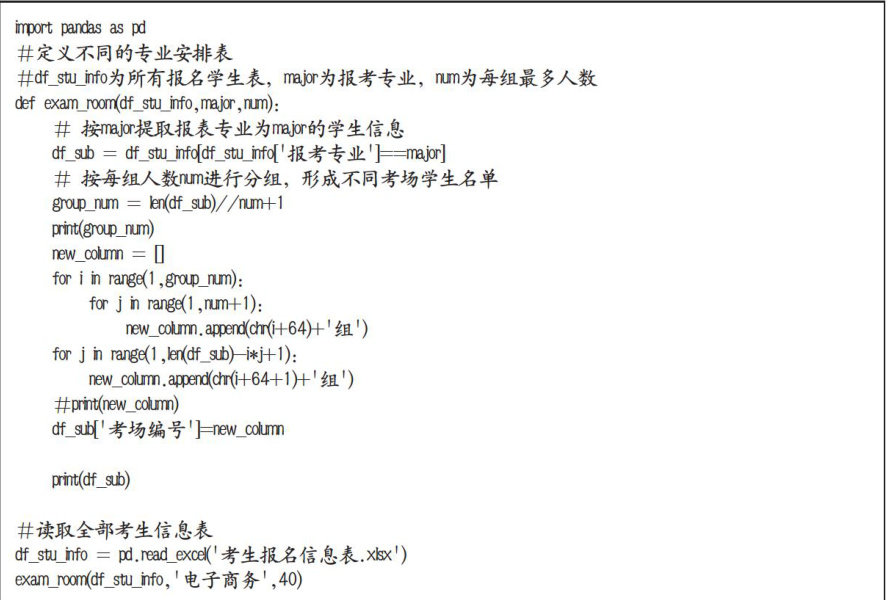

高教专区 | 基于Python的高职提前招生考试数据处理改进

高教专区 | 基于Python的高职提前招生考试数据处理改进

-

高教专区 | 知识图谱驱动的人工智能教学赋能一流人才培养实践

高教专区 | 知识图谱驱动的人工智能教学赋能一流人才培养实践

过往期刊

更多-

中国信息技术教育

2025年22期 -

中国信息技术教育

2025年21期 -

中国信息技术教育

2025年20期 -

中国信息技术教育

2025年19期 -

中国信息技术教育

2025年18期 -

中国信息技术教育

2025年17期 -

中国信息技术教育

2025年16期 -

中国信息技术教育

2025年15期 -

中国信息技术教育

2025年14期 -

中国信息技术教育

2025年13期 -

中国信息技术教育

2025年12期 -

中国信息技术教育

2025年11期 -

中国信息技术教育

2025年10期 -

中国信息技术教育

2025年09期 -

中国信息技术教育

2025年08期 -

中国信息技术教育

2025年07期 -

中国信息技术教育

2025年06期 -

中国信息技术教育

2025年05期 -

中国信息技术教育

2025年04期 -

中国信息技术教育

2025年03期 -

中国信息技术教育

2025年02期 -

中国信息技术教育

2025年01期

登录

登录