目录

快速导航-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论语言接触及其在铸牢中华民族共同体意识中的作用

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论语言接触及其在铸牢中华民族共同体意识中的作用

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 民族性与革命性的双重叙事:延安时期马加的文学实践与共同体意识建构

铸牢中华民族共同体意识专题 | 民族性与革命性的双重叙事:延安时期马加的文学实践与共同体意识建构

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | “两路”精神铸牢中华民族共同体意识的哲学意蕴及实践路径

铸牢中华民族共同体意识专题 | “两路”精神铸牢中华民族共同体意识的哲学意蕴及实践路径

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 符号·情感·行为:铸牢中华民族共同体意识视域下的文化认同维度

铸牢中华民族共同体意识专题 | 符号·情感·行为:铸牢中华民族共同体意识视域下的文化认同维度

-

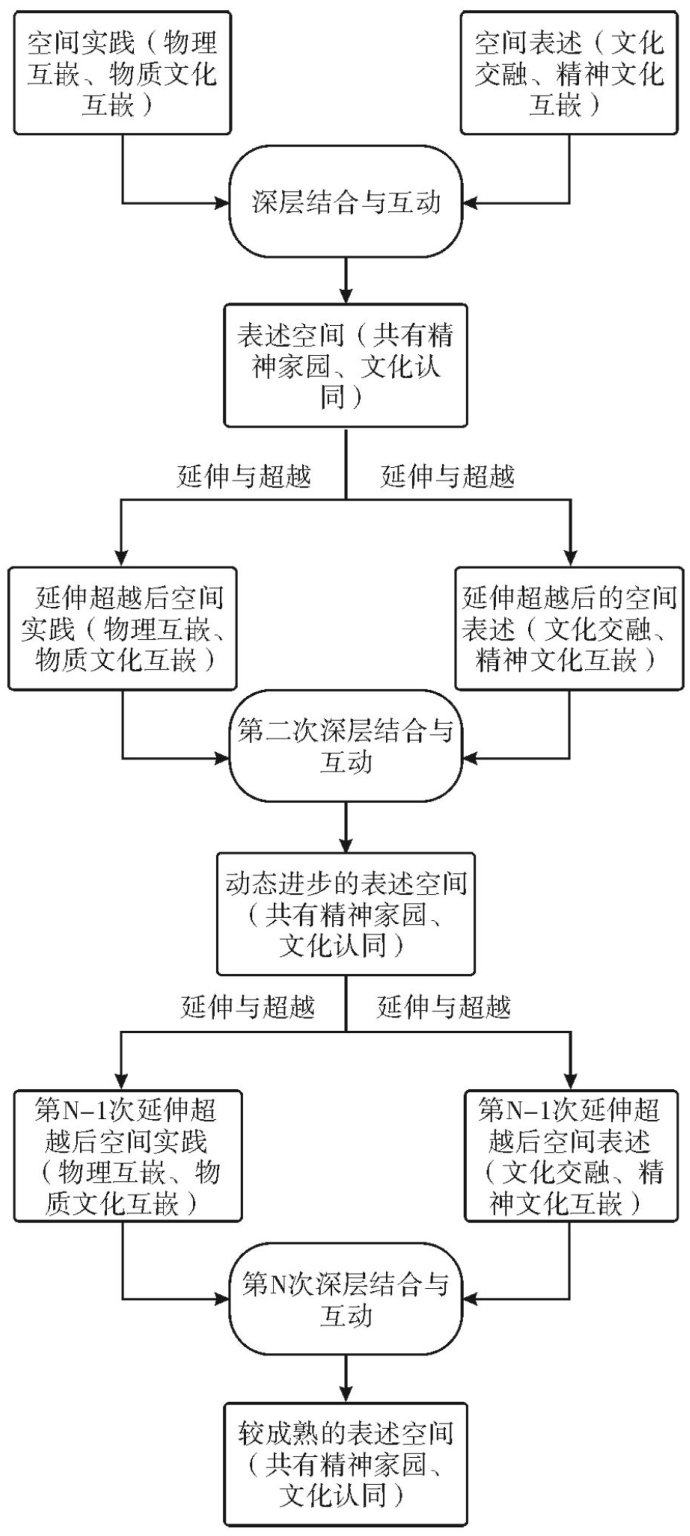

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的文化路径探析

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的文化路径探析

-

中华民族共同体研究 | 文化遗产保护传承助推中华民族共同体建设的机理、价值与路径

中华民族共同体研究 | 文化遗产保护传承助推中华民族共同体建设的机理、价值与路径

-

中华民族共同体研究 | 新型城镇化推动中华民族共同体建设的理论逻辑与实践路径

中华民族共同体研究 | 新型城镇化推动中华民族共同体建设的理论逻辑与实践路径

-

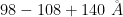

中华民族共同体研究 | 从北朝公主通婚看各民族血脉相融与中华民族共同体的凝成

中华民族共同体研究 | 从北朝公主通婚看各民族血脉相融与中华民族共同体的凝成

-

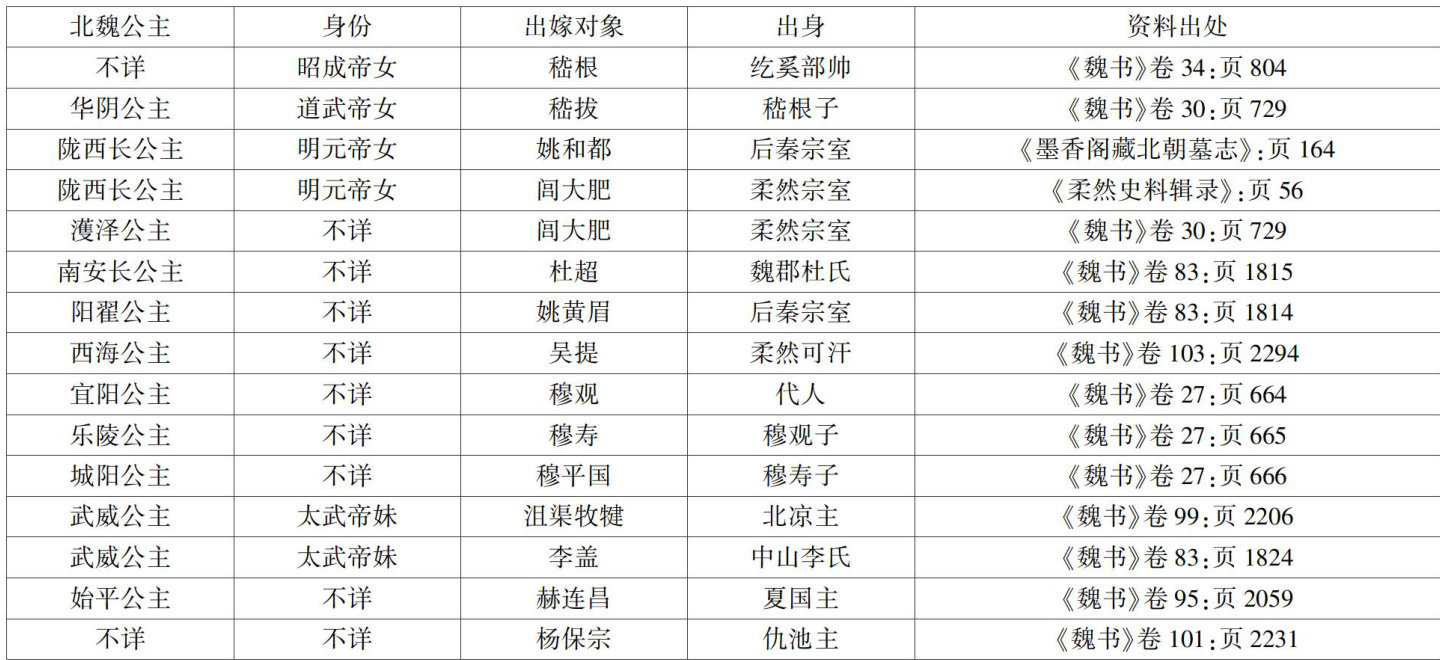

中华民族共同体研究 | 民族高校学生国家通用语言认同的现实样态、阶段特点与动力机制

中华民族共同体研究 | 民族高校学生国家通用语言认同的现实样态、阶段特点与动力机制

-

中华民族共同体研究 | 旅游促进各民族交往交流交融:实践探索、模式归纳与法治进路

中华民族共同体研究 | 旅游促进各民族交往交流交融:实践探索、模式归纳与法治进路

-

民族学/人类学研究 | 文化转型人类学田野研究的方法论启示

民族学/人类学研究 | 文化转型人类学田野研究的方法论启示

-

民族学/人类学研究 | 从教育民族志凝视世界

民族学/人类学研究 | 从教育民族志凝视世界

-

边疆学、边疆治理与国家安全研究 | 抗战时期边疆大学的边疆研究

边疆学、边疆治理与国家安全研究 | 抗战时期边疆大学的边疆研究

-

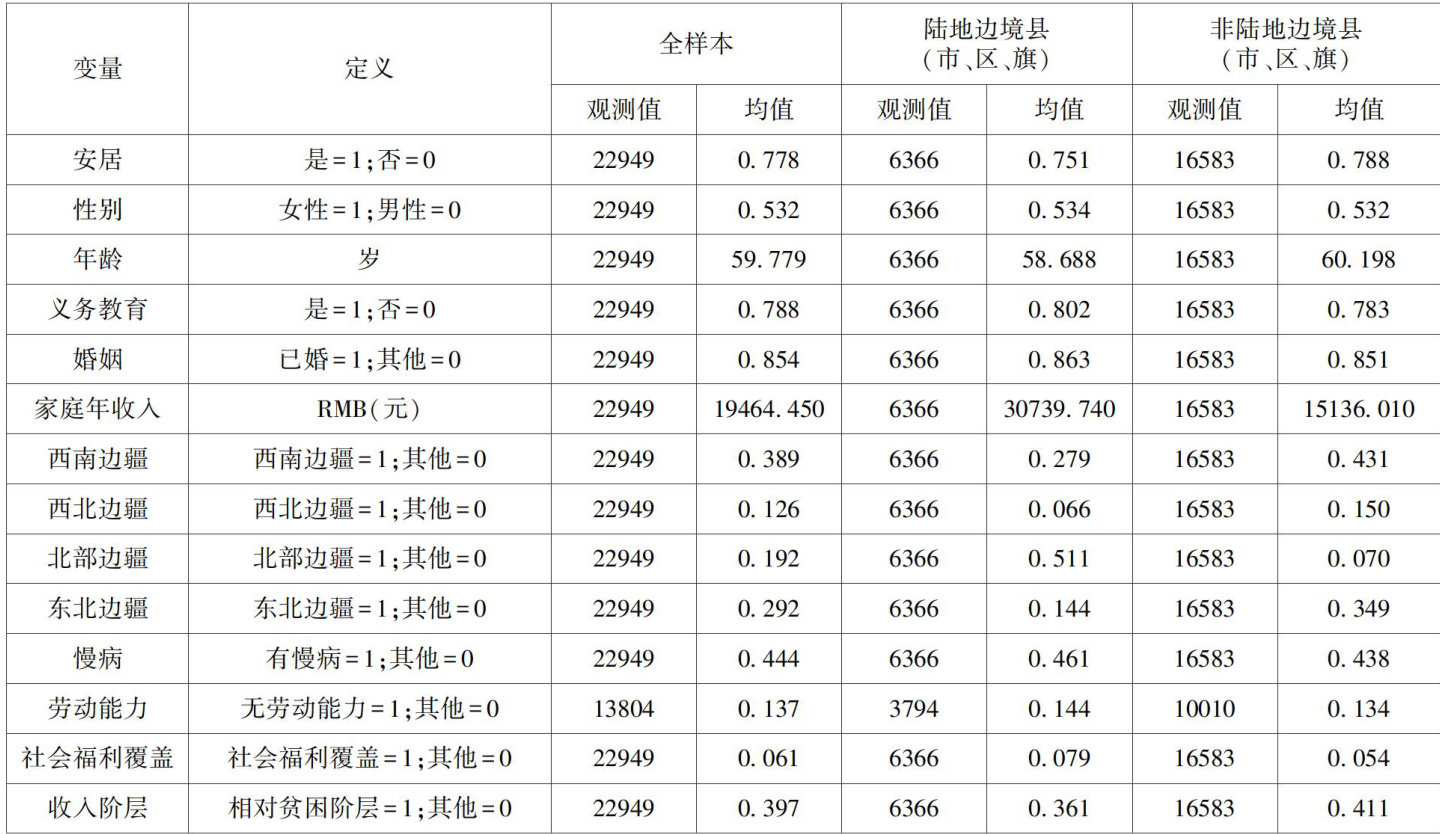

边疆学、边疆治理与国家安全研究 | 兴边富民行动的安居效果及其影响机制

边疆学、边疆治理与国家安全研究 | 兴边富民行动的安居效果及其影响机制

登录

登录