目录

快速导航-

刊首语 | 党刊主流舆论引导的系统性重构

刊首语 | 党刊主流舆论引导的系统性重构

-

微观点 | 文化和科技融合发展

微观点 | 文化和科技融合发展

-

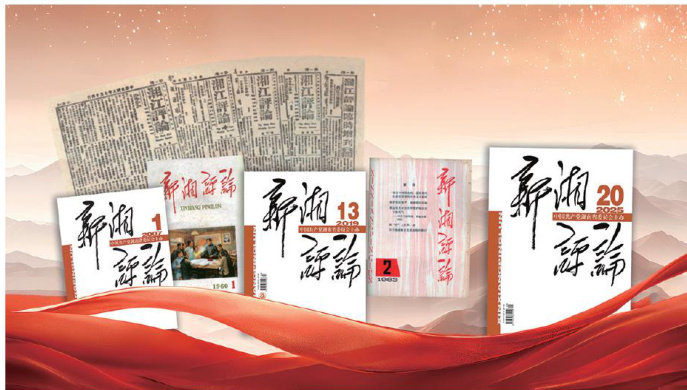

特别策划 | 推进系统性变革实现党刊高质量发展

特别策划 | 推进系统性变革实现党刊高质量发展

-

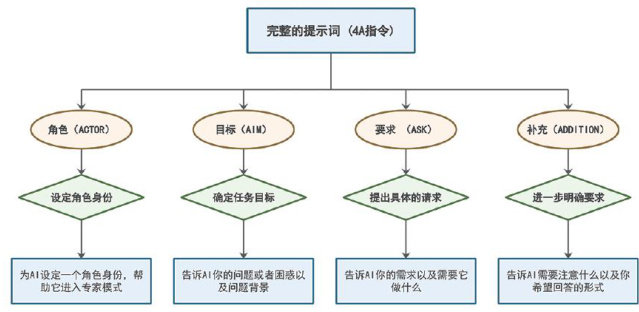

特别策划 | 以轻量化创新表达实现党刊重大理论宣传有效传播

特别策划 | 以轻量化创新表达实现党刊重大理论宣传有效传播

-

特别策划 | 坚持 “三个基层” 要求:多维叙事讲好浙江基层党建故事

特别策划 | 坚持 “三个基层” 要求:多维叙事讲好浙江基层党建故事

-

特别策划 | 以多元路径实现高质量发展

特别策划 | 以多元路径实现高质量发展

-

特别策划 | 以好文风提升理论传播实效

特别策划 | 以好文风提升理论传播实效

-

特别策划 | 推进主流媒体系统性变革 应处理好 “四个再平衡”

特别策划 | 推进主流媒体系统性变革 应处理好 “四个再平衡”

-

特别策划 | 全国地方党刊开展 “党建+服务” 模式的实践探索

特别策划 | 全国地方党刊开展 “党建+服务” 模式的实践探索

-

媒体融合 | 媒体融合发展下的机制创新与实践协同

媒体融合 | 媒体融合发展下的机制创新与实践协同

-

媒体融合 | 融合背景下地市级媒体新闻报道的延展与超越

媒体融合 | 融合背景下地市级媒体新闻报道的延展与超越

-

报刊观察 | 开辟新赛道 培育增长极

报刊观察 | 开辟新赛道 培育增长极

-

报刊观察 | 面向知识服务:学术期刊平台化发展的多元实践及未来进路

报刊观察 | 面向知识服务:学术期刊平台化发展的多元实践及未来进路

-

广电聚焦 | 协同进化:主持人+AI融合发展的未来路径

广电聚焦 | 协同进化:主持人+AI融合发展的未来路径

-

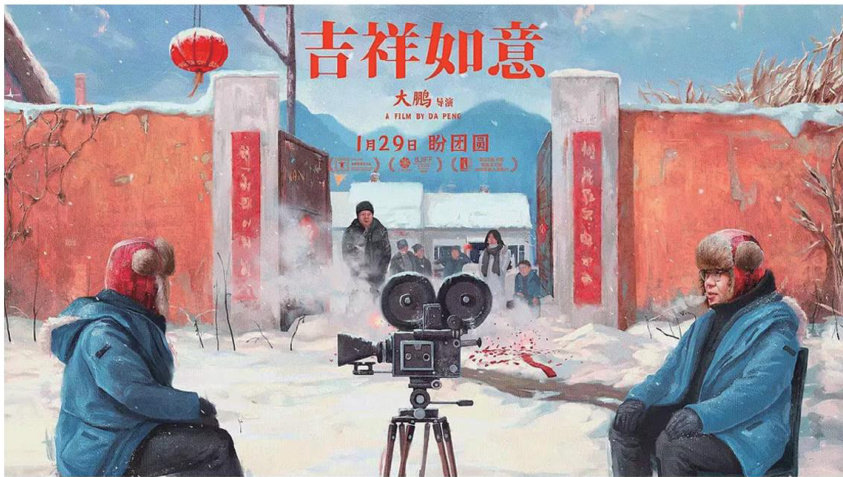

广电聚焦 | 新乡村电影中地方形象的三重建构

广电聚焦 | 新乡村电影中地方形象的三重建构

-

新兴传媒 | 人工智能驱动下微短剧普法传播模式创新研究

新兴传媒 | 人工智能驱动下微短剧普法传播模式创新研究

-

新兴传媒 | 短视频平台UGC模式对乡村振兴的赋能作用

新兴传媒 | 短视频平台UGC模式对乡村振兴的赋能作用

-

新兴传媒 | 网络精品内容传播正能量的方式与效果研究

新兴传媒 | 网络精品内容传播正能量的方式与效果研究

-

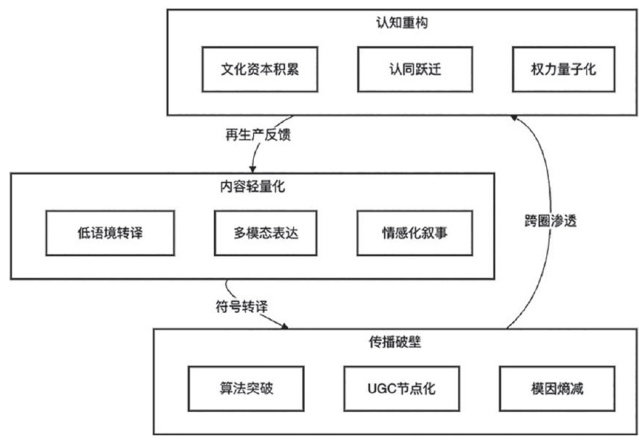

国际传播 | 中国文化 “微叙事” 国际传播的多维建构

国际传播 | 中国文化 “微叙事” 国际传播的多维建构

-

国际传播 | 人工智能翻译技术对全球传播话语体系的解构与重构

国际传播 | 人工智能翻译技术对全球传播话语体系的解构与重构

-

国际传播 | 短视频赋能地方叙事创新的实践路径

国际传播 | 短视频赋能地方叙事创新的实践路径

-

媒体实战 | “苏超” 出圈,看新华日报·交汇点如何“踢出好球”

媒体实战 | “苏超” 出圈,看新华日报·交汇点如何“踢出好球”

-

媒体实战 | 数字时代 提升红色文化传播效度的创新探索

媒体实战 | 数字时代 提升红色文化传播效度的创新探索

-

传媒广角 | 主流媒体用微观视角呈现宏大叙事的策略分析

传媒广角 | 主流媒体用微观视角呈现宏大叙事的策略分析

-

传媒广角 | 自媒体信息传播语境下网络暴力的表征、诱因与侵权法规制

传媒广角 | 自媒体信息传播语境下网络暴力的表征、诱因与侵权法规制

-

传媒广角 | 云南档案文化传播力构建解析

传媒广角 | 云南档案文化传播力构建解析

-

传媒史学 | 《救国时报》对东北抗日联军形象的建构与宣传

传媒史学 | 《救国时报》对东北抗日联军形象的建构与宣传

-

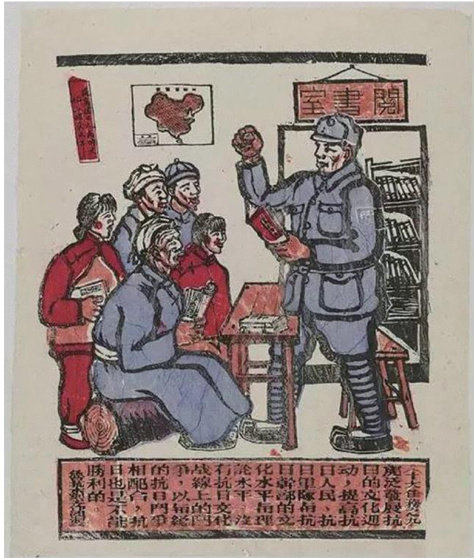

传媒史学 | 抗战时期中国共产党舆论引导的图像叙事逻辑

传媒史学 | 抗战时期中国共产党舆论引导的图像叙事逻辑

-

理论探索 | 媒介化家乡:家乡媒体的“再入场”与离乡者的地方感建构

理论探索 | 媒介化家乡:家乡媒体的“再入场”与离乡者的地方感建构

-

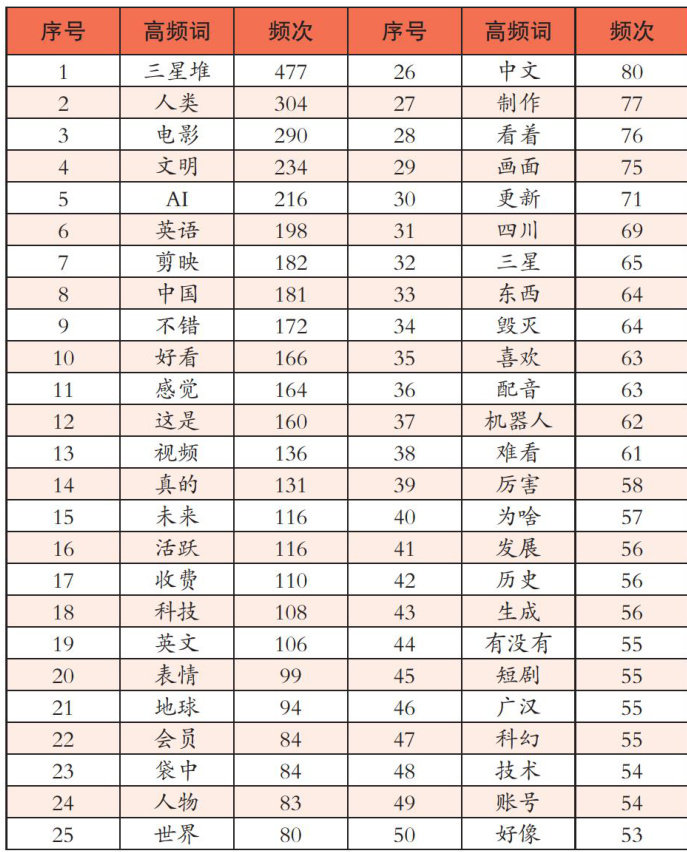

理论探索 | AIGC科幻微短剧观众情感映射与创作启示

理论探索 | AIGC科幻微短剧观众情感映射与创作启示

-

传媒书评 | 媒体融合背景下传媒专业人才的创新培育

传媒书评 | 媒体融合背景下传媒专业人才的创新培育

-

传媒书评 | 探析媒介语言的结构、功能与传播

传媒书评 | 探析媒介语言的结构、功能与传播

-

传媒书评 | 绘画艺术的媒介发展脉络及新媒体艺术创新路径

传媒书评 | 绘画艺术的媒介发展脉络及新媒体艺术创新路径

-

传媒书评 | 中国新闻学的历史脉络与理论创新

传媒书评 | 中国新闻学的历史脉络与理论创新

-

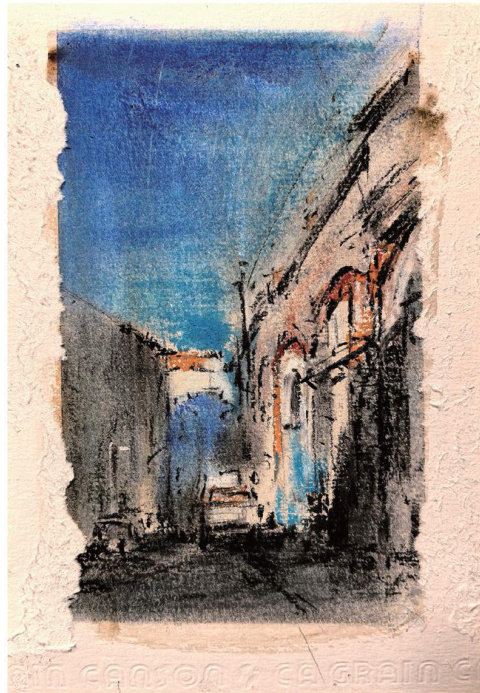

传媒书评 | 水粉·作品

传媒书评 | 水粉·作品

-

传媒书评 | 油画·作品

传媒书评 | 油画·作品

-

传媒书评 | 绘画·作品

传媒书评 | 绘画·作品

-

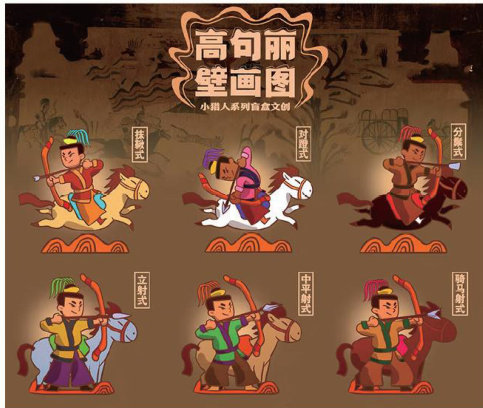

传媒书评 | 文创·设计

传媒书评 | 文创·设计

-

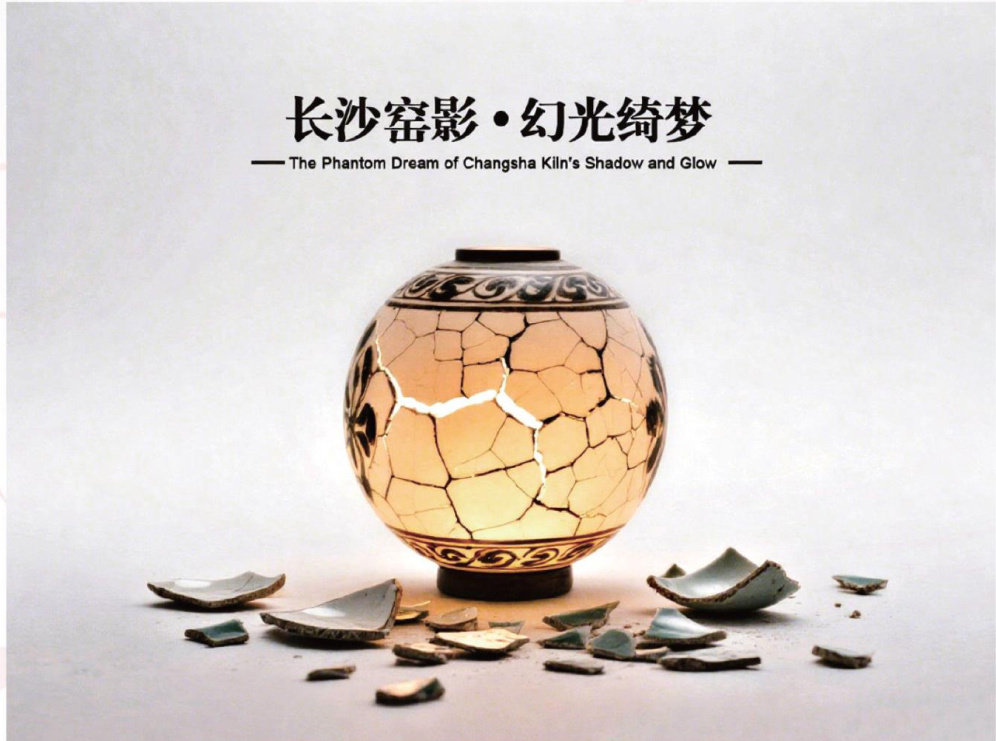

传媒书评 | 创意·设计

传媒书评 | 创意·设计

-

传媒书评 | 文创·设计

传媒书评 | 文创·设计

-

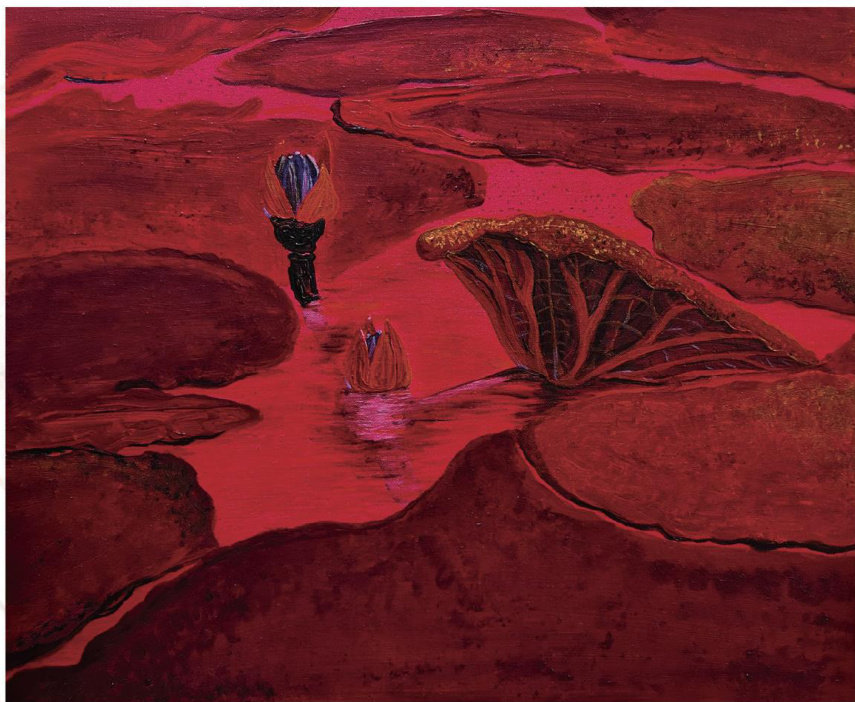

传媒书评 | 综合材料·绘画

传媒书评 | 综合材料·绘画

-

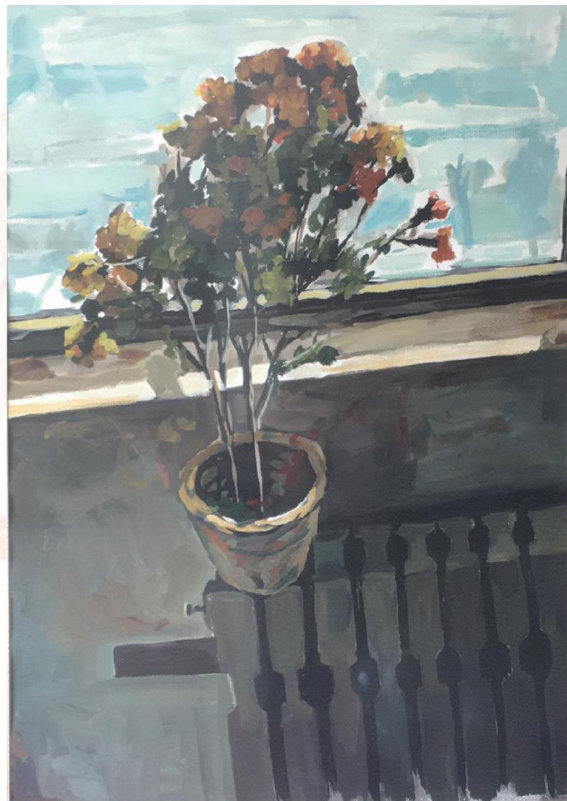

传媒书评 | 绘画·作品

传媒书评 | 绘画·作品

-

传媒书评 | 摄影·作品

传媒书评 | 摄影·作品

登录

登录